タックウェル、マリナーのモーツァルト

モーツァルト/

1.ホルン協奏曲第1番 ニ長調 K.412

2.ホルン協奏曲第2番 変ホ長調 K.417

3.コンサート・ロンド 変ホ長調 K.371(編曲:タックウェル)

4.ホルン協奏曲断章 ホ長調 K.494a

5.ホルン協奏曲第3番 変ホ長調 K.447

6.ホルン協奏曲第4番 変ホ長調 K.495

<演奏>

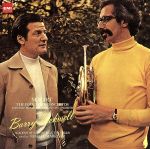

ホルン/バリー・タックウェル

指揮/ネヴィル・マリナー

演奏/アカデミー室内管弦楽団

録音 1971/05/17-21 アビーロードスタジオ

P:クリストファー・ビショップ

E:クリストファー・パーカー

東芝EMI EAC-85033

個人的にはバリー・タックウェルは大勢のホルン奏者の中の一人に過ぎません。彼の録音は古くは1959年のペーター・マークと組んものが多分一番知られているのではないでしょうか。このマークとの録音はタックウェルがロンドン響の主席の時に録音したもので、身長をきして2年越しで録音されていました。やステージ奥の定位置でホルンを吹いているような録音でしたが、奥ゆかしいバランスとマークの溌剌とした指揮が印象的でした。

そして、このEMI盤はタックウェル2度目の全集です。この10年前の1回目の録音と比べると明るく楽天的な歌があり、モーツァルトを楽しんでいました。深みのある響きのホルンを音を割ってまで吹きまくり、モーツァルトの楽しさを教えてくれました。これほどご機嫌なモーツァルトはありません。彼の4度の録音の中でもダントツ楽しい仲間内の演奏という印象があります。アビー・ロードスタジオでの収録ということで録音バランスは良く、オーケストラとホルンのソロは対等の位置関係で収録されています。録音もダブルクリストファーによる申し分のない音質になっています。デッカのような派手さはありませんがこの室内楽的な響きはEMIの大きな特徴でしょう。なんでもござれ的なネヴィル・マリナーで大手のレコードメーカーを股にかけて活躍していた頃の録音です。ホルンのバリー・タックウェルは、この1971年はすでにロンドン響を引退していました。

ところで、このタックウェル、1960年代中頃から金属アレルギーを発症しており、ここで使われているホルンもマウスピースは特注のプラスチック製でした。タックウェルは15歳の時ジョセフ・ポストの指揮の下、メルボルン交響楽団の第3ホルン奏者に任命されます。1年後、ユージン・グーセンス指揮のシドニー交響楽団に入団し、3年半在籍した後、イギリスへ渡ります。1951年、サー・ジョン・バルビローリ指揮のハレ管弦楽団に入団し、その 2年後、カール・ランクル指揮のスコットランド国立管弦楽団に移り、さらに1年後にはチャールズ・グローヴス指揮のボーンマス交響楽団に入団しています。そして、1955年には、ロンドン交響楽団の第1ホルン奏者に任命され、その席を1968年まで務めています。この時期のロンドン響の首席指揮者は、ヨーゼフ・クリップス、ピエール・モントゥー、イシュトヴァン・ケルテス、アンドレ・プレヴィンであったことは言うまでもありません。

ホルン協奏曲第1番の流麗なホルンはその冒頭からもう参ってしまいました。ここでは室内オーケストラのホルン独奏の一にピッタリと定位しています。この頃はタックウェルは完全にソリストとして活躍していましたから指揮者と対等にホルン奏者として対峙しています。そして、以前はオーケストラ奏者としてある程度制限を受けていた中での録音でしたから、ここではおもいっきり個人としてのタックウェルで吹いています。そして、マリナーはここではそのサポートに徹しています。この聴かせどころの第1番はそういう二人の蝶々ぅ発しのやりとりが聞こえてきそうな演奏になっています。

そして、ホルン協奏曲第2番の演奏はかのデニス・ブレインに匹敵する名演でになっています。マリナーは4人のホルン奏者とこの全集を録音していますが、このタックウェルとの録音は最も完成度が高いものといえます。勢いがあり、なおかつレガートのうまさ音楽的表現力の豊かさは抜群です。第3楽章ロンドの素晴らしさはもろ手を挙げて賞賛したいです。タンギングの鮮やかなこと、音を割ってまでも強烈な響きを出して印象付けるなど感動を超えて感嘆の声をあげたいです。

特に第3番はもともと大好きな曲で、第21番のピアノ協奏曲(あの美しい第2楽章が有名なハ長調の曲です)の第1楽章で同じフレーズがでてきますが、この主題の処理も本当に見事です。ホルン協奏曲第3番はオーケストラにクラリネットとファゴットが入ることで響きの違いがホルンをよけいに引き立てる名曲です。美しい主題を流麗なホルンが歌うこの演奏は最高でしょう。カデンツァは短いながらも中身の濃い演奏です。第2楽章・ロマンツェの音楽性豊かな表現、第3楽章:ロンドの力強い演奏はタックウェルの独壇場のようです。ここでもマリナーのサポートの素晴らしさに頭が下がります。

ホルン協奏曲第4番はなんとも壮大な音楽になっているような気がします。奥深い響きのホルンが強弱のメリハリをつけて吹きまくるこの演奏は何度聞いても感心します。カデンツァは短いですがその勢いのある演奏は他では聴かれない見事さがあります。第3楽章:ロンドの勢いのある演奏は舌をまくほどで見事としかいいようがありません。低音の響きが魅力です。コーダ前に短いカデンツァが入ります。

フラグメント ホ長調は2度目の録音で、これ以後度々演奏されるようになりました。前奏が長くソロが始まると間もなくオーケストラがなくなります。この未完の楽章をタックウェルは4度録音しています。

また初めてロンドK371を録音しました。オーケストレーションは彼の手になるものです。まさにダイナミックな演奏でカデンツァもきれいです。

タックウェルはフレンチホルンの名手として君臨しましたが、奥義をきわめて、ナチュラル・ホルンやウィンナ・ホルンでも録音を残して欲しかったところです。