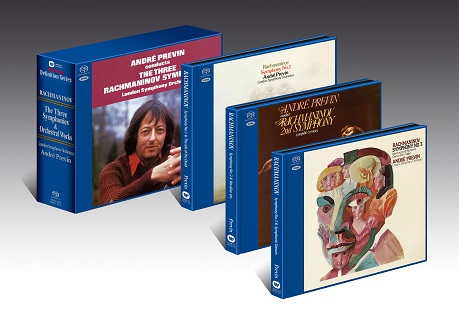

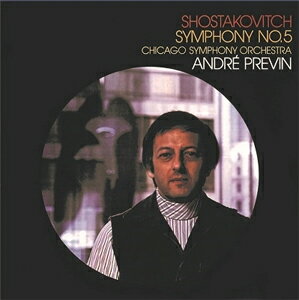

プレヴィン

ショスタコーヴィチ交響曲第6番

曲目/

ラフマニノフ/交響曲第3番イ短調Op.44

I. Lento - Allegro Moderato 15:27

II. Adagio Ma Non Troppo 12:59

III. Allegro 12:50

ショスタコーヴィチ/交響曲第6番ロ短調Op.54*

I. Largo 19:20

II. Allegro 7:16

III. Presto 7:04

指揮/アンドレ・プレヴィン

演奏/ロンドン交響楽団

録音/1973/12/01 ,1974/04*

1976/07/21,22 アビーロードスタジオ

E:クリストファー・パーカー

D:クリストファー・ピショップ

EMI STUDIO CDM 7 69564 2

このCDはヨーロッバだけでしか発売されていません。不思議です。日本では初出時のショスタコの6番とプロコフィエフの「キージェ中尉」組曲ですが、ヨーロッパではレコード時代からこの組み合わせで発売されていました。2曲合わせると75分ほどの収録時間になりますから、まさに長時間収録レコードであったわけです。一つ推測されるのはこのラフマニノフの3番はRCAにもプレヴィンは録音を残しています。そのため、優位性を生かすためにこのカップリングを選択したのではないでしょうか。と、書いておいて、ここではショスタコーヴィチの交響曲第6番しか取り上げません。ラフマニノフはまた別の機会に取り上げます。

第1楽章です。ラルゴの楽章ですが弦楽の濃厚なユニゾンにより開始され、全体の半分近くを占める長大な楽章です。弦楽器による主題の提示は前作の第5番とも共通していますが、その後にテンポアップして勇壮なクライマックスを迎えることはなく、むしろこの前半部分の大音響を頂点に音量はどんどん低下し、弦楽器のトレモロに乗った木管楽器のソロやアンサンブルを中心に、瞑想的かつゆっくりと進行します。プレヴィンはソビエトの各オーケストラが鋭い切れ込みと寒々とした凍てつくような木管の響きを特徴に音楽を組み立てていますが、プレヴィンはそこに人間的な温かみをもプラスして演奏しています。これはひとえにEMIの作り出すバランスの取れた音場によるところが大きいのかもしれません。曲は盛り上がることなく徐々に曲調は冷ややかさを帯び、2本のフルートの静かな掛け合いやバスクラリネットのモノローグを経て、やがて冒頭と同じロ短調で静かに終止します。一説にはレーニン讃歌を目指して作曲するようにとの当局の指示を逆手にとってアイロニー的に第5番の対極のような作品を目指したというショスタコーヴィチの静かなる反骨芯が底流に流れているのでしょう。

第2楽章は快活なアレグロの楽章です。通常の交響曲ならスケルツォに値する楽章でしょう。明るいクラリネットソロに始まる、軽快なスケルツォ楽章です。基本的に3/8拍子でうきうきと小躍りしながら進むのですが、時折4/8拍子+5/8拍子が交錯し「おっと・・・」と踊りのステップが一瞬乱れます。この辺のリズム感はさすがプレヴィンです。この録音はプレヴィンの任期の絶頂期に録音されています。ロンドン交響楽団は自主運営のオーケストラでクラシック以外にも映画音楽もたくさん手がけていますが、そういう柔軟性が映画音楽出身のプレヴィンとの相性の良さを引き出しているのでしょう。切れ味のいい金管楽器が加わり頂点を築いた後、ティンパニのソロを経てピッコロとバスクラリネットの反行カノンで主部が再現しますが、その後喧噪は遠ざかる一方で、最後はフルートとクラリネットにより、ふわっと舞い上がるように消えていきます。

第3楽章の出だしはロッシーニの「ウィリアム・テル」のスイス軍の行進を想起させます。ショスタコーヴィチは自作によく他の作曲の作品を引用していますが、その引用の仕方がまた絶妙です。このウィリアム・テルはのたに交響曲第15番にも引用しています。途中でソロヴァイオリンを採用するのも同じ用法です。突如として3/8拍子となり、やがて金管楽器や打楽器が激しく爆発します。不規則な変拍子による木管楽器のアンサンブルを経て、ヴァイオリンのソロにて冒頭の主題が戻ってきます。テンポは最後まで緩むことなく、ティンパニを伴って一気に駆け抜けて終結を迎えます。

この交響曲第6番はベートーヴェン同様に交響曲第5番と第6番を対にして、ショスタコーヴィチの「田園交響曲」であると解釈する向きがあります。また作曲者本人もこの意味深長な交響曲について、同時期に作曲された弦楽四重奏曲第1番とともに「春の喜びに満ちた抒情的な曲」であると述べています。しかし、時代はナチスがポーランドに侵攻していて、かろうじて独ソ不可侵条約で均衡は保たれていますが、暗雲は漂っている時代です。そういう時代背景を考えると織田生木通りとは考えられません。第1楽章は喜びとは程遠い、どんより曇った空のようなモノトーンが支配しています。このプレヴィンのショスタコーヴィチの第6番は、ほとんど数ある名盤の中では埋もれている演奏です。ただ、個人的にはこのプレヴ院の演奏は1970年代という時代の中にあってソフィスティケートされた一種のアンチテーゼ的な側面を持っていて、当時の西側に広くショスタコーヴィチを知らしめようという目的があったのではと思ってしまいます。ために、プレヴィンは4、5.6、8、10、13版という作品を録音していますが、戦争をまともに扱った7番、10番、11番、12番という作品は録音していません。