メナード美術館 西洋美術コレクション

心のひびきに耳をかたむけて

役4ヶ月間休館していた「メナード美術館」が再開したので早速出かけてきました。今回の「メナード美術館の西洋美術コレクション」には、19世紀半ばに活躍した近代絵画のはじまりとされるクールベやマネから、モネ、ゴッホ、アンソール、マティス、ピカソ、マグリット、さらには、それまでの絵画の概念を問い直したウォーホルやリヒターまで、西洋美術を代表する顔ぶれがそろって展示されています。この展覧会は、当館のコレクションから選んだ西洋絵画と彫刻、約80点を紹介するものとなっています。

今回はテーマが5つに分けられていて前室が「彫刻ー人の姿がひびく」となっていました。ここは机辺的に写真撮影が禁止となっていて、訪づれる若者が少ないので静かに鑑賞できます。掲載の写真はネットから拾っています。で、作品目録をもらってはいるのですが、ボールペンでのメモ書きはお咎めなしです。^^;

彫刻 - 人の姿がひびく

この部屋には毎度ながらマリノ・マリーニの「馬と騎手」がデント来館者を出迎えています。この作品を中心にロダンの「バルザック像(最終修作)」やらアントワープ・ブールデルの「弓を引くヘラクレス」などが迎えてくれます。

ただ、興味深かったのは僅か3.3㎝の小さなジャコメッティの作品でした。

印象派とその前後 ― テーマがひびく

通常の第1室は「印象派とその前後 ― テーマがひびく」ということでマネの「黒い帽子のマルタン夫人」やらルノワールの「読書する女」やゴーギャンのマンドリンを中心に描いた「椅子の上」さらにはゴッホのミレーの作品を模写した「一日の終わり」なんかのいずれも美術誌でみたことのある作品が展示されていました。

エドゥワール・マネ「黒い帽子のマルタン夫人」 1881 パステル画

ルノワール《読書する女》1895年

一日の終わり ゴッホ 1989-90

ミレーの「一日の四つの時」のうちの「一日の終わり」を模写したものですが、主題・構図は借りてはいるものの、独自の色彩表現を追求しています。

ゴーギャンの 「椅子の上」

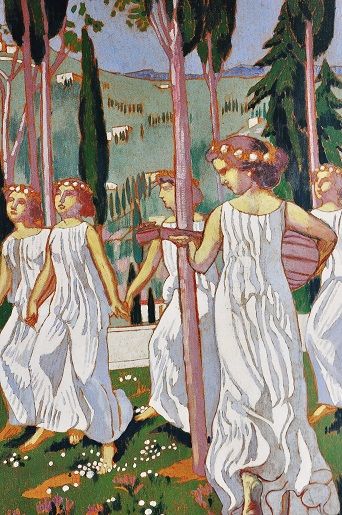

モーリス・ドニ 「ダンス」 1905頃

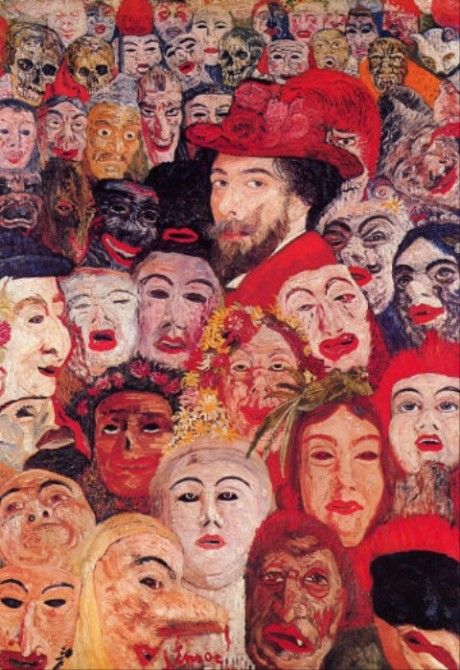

ジェームズ・アンソール 「仮面の中の自画像」 1899

絶頂期であった39歳の時の自画像。周りにはアンソールの才能を認めずに彼を疎外したベルギーの美術界や世間を象徴した仮面の群れが取り囲んでいます。20世紀絵画の先駆者です。

フォーヴィスムを中心に ― 色がひびく

第2室です。ここでは、野獣の意味を持つフォーヴィズムの作品が並んでいました。自然の再現にとらわれることなく、自由に色彩を用い、色そのものがもつ表現力による絵画表現を追求したフォーヴィスムの画家たちの作品が集められています。

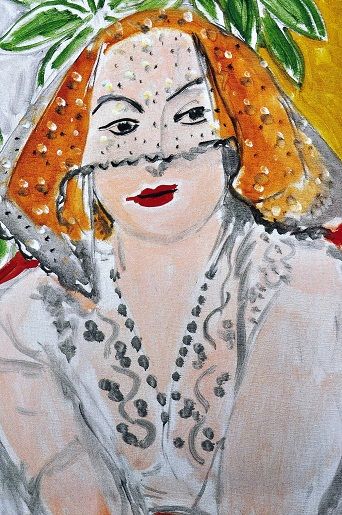

アンリ・マティス 「ヴェールをかぶった女」1942

ジュール・パスキン『ばら色のリボンの少女』1926年

モーリス・ユトリロ 《教会》 1913

アンドレ・ドラン イル・ド・フランス風景 1904-5

キュビスムとその周辺 ― 形がひびく

第4室はキュビズムです。フォーヴィスムにならぶ20世紀美術のもう一つの革命的変化は、ピカソとブラックにはじまるキュビスムによってもたらされました。遠近法などによる空間表現ではなく、物の形を幾何学的な形としてとらえ、平面の上に組み立てる試みは、絵画とは現実にある形を見たままに描くものである、という常識から画家たちを解放しました。

ポール・セザンヌ 「麦藁帽子をかぶった子供」 1896~1902頃

白い部分は、絵の具が塗られていない。光をより表現する為だそうです。

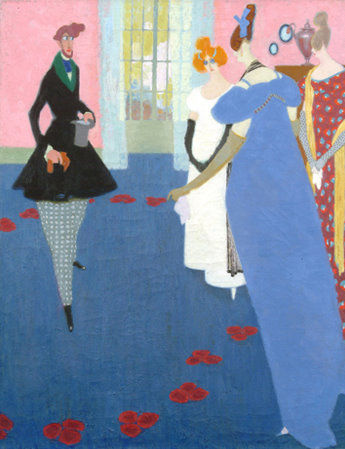

ライオネル・ファイニンガー「プロポーズ」 1907

日本で、彼の作品を所蔵しているのは愛知県美術館と、今回、初期の油彩作品を所蔵したメナード美術館だけだそうです。非常に著名であったのにも関わらず、日本での知名度は皆無に近いという事でしょうか?当時の女性からコルセットを解放した作品です。

パブロ・ピカソ 「静物=ローソク・パレットと牡牛の頭」 1938

黒い牛や静物は、不安や死のイメージとのことです。

フェルナン・レジェ 「4人の自転車のり」 1945

フランスに生まれ、アメリカに亡命しています。アメリカでは当たり前のように乗られていた自転車ですが、近代性を象徴する物としてレジェの目にうつったのでしょう。自転車競技が盛んなフランスですが、当時はこんな状況だったのでしょう。

ジョルジュ・ブラック 《自転車》 1952 年

こちらも自転車を題材にしていますが、その造形を平面画の中に押し込んでいます。

パウル・クレー デモーニッシュなマリオネット 1929

抽象と具象 ― 自由にひびく

そして第5室は抽象の世界です。印象派以降、次々と登場した新しい表現によって、さまざまな制約から解放された画家たちは、さらに自由に美術を探求していきました。カンディンスキーらにより抽象的な作品が生みだされる一方、あえて具象に取り組んだド・スタールなどの画家もいました。また、現実に存在する対象を用いながら、私たちの認識とは異なる世界を描きだしたシュルレアリスムのような具象絵画も生まれます。

マルク・シャガール 「すみれ色の花」

アンディー・ウォーホル Basket of Flower 1964

ウォーホールにこんな作品があるとは知りませんでした。

ロシア貴族でしたが、ポーランドに亡命。後に、南仏で自殺した画家です。

まあ、こんな作品が80点ほど展示されています。前期と後期の入れ替えがありますが、こうしてテーマ別にみてくると小さいながらも充実したコレクションの美術館だということがわかります。