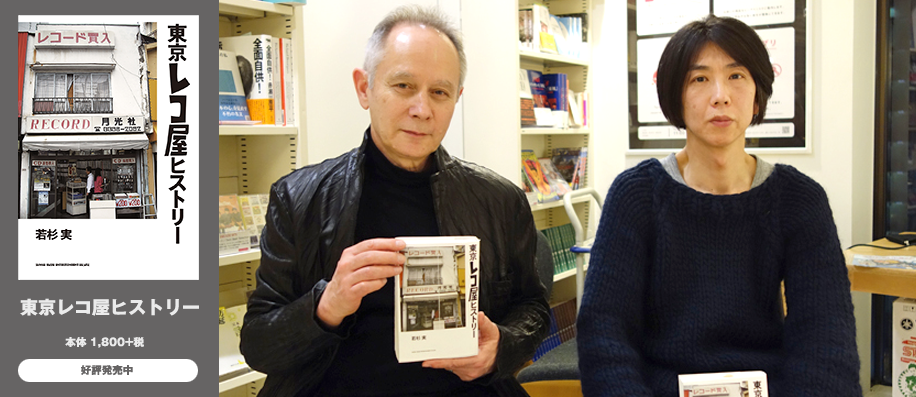

東京レコ屋ヒストリー

著者名 若杉実

出版者 シンコーミュージック・エンタテイメント

2014年に刊行されて好評を博した「渋谷系」の著者・若杉実が、そこで掘り下げた渋谷のレコード文化からさらに視野を広げて、戦前(1930年代)からの東京のレコード店(=レコ屋)の歴史を、当事者や関係者への取材、各種文献の確認などを踏まえて総括する一冊。アナログ盤の見直しやRECORD STORE DAYの浸透、HMVの新たな店舗HMV record shopの展開など、レコード文化に対する興味が再燃している現在、音楽ファンやカルチャー好きが知りたいこと満載のバイブルとなるでしょう。---データベース---

懐かしい店ですねぇ。この月光社といい、ミューズ社、ハーモニー、石丸電気(当時は日の丸電気もありました)などはレコード芸術に毎号広告を載せていました。

最近はレコードがブームにはなっていますが、レコード店はCDが売れなくなっていて閉店が相次いでます。この本でも作者の執筆中に2件が廃業しています。レコードがブームと言っても一部の盛り上がりですからねぇ。

レコードは最盛期には約1万枚集めていました。CDが売れ始める1986-7年がピークだったでしょうか。御多分に洩れず、そのうちCDブームに乗っかり輸入CDが安く流通するようになるとレコードからシフトし、半数ほどはネットオークションで処分してしまいました。処分を免れたのはほとんどが国内盤で、当時は二束三文の値打ちほどしかありませんでした。

さて、この本ではタイトル通り東京のレコード屋のヒストリーですが、レコード時代は夜行の「長良」に乗って、東京まで遠征したものです。名古屋駅を夜11時半ごろ出発し、東京駅には4時40分ごろ到着しました。まだ眠いので山手線で一周追加睡眠です。ちょうど山手線は一周1時間ほどでした。当時はオーディオにも凝っていましたのでまず、秋葉原で腹ごしらえして、その後電気街へ繰り出します。秋葉原では石丸電気が輸入盤を扱っていましたのでその店をはしごです。ただし、この時点ではめぼしいものをチェックしておいて、こっそりとどこかのコーナーに集めておきます。CD初期には「ゼット」という店もありここでも怪しげなCDを物色していました。その後、渋谷へ移動して、タワーレコードやシスコ、などをめぐり、最後に神田に出て古書センターにあった新世界レコードやその周辺のレコード店や古本屋を覗いて、最後にまた秋葉原に戻り、隠しておいたレコードを捕獲して、帰りは新幹線で帰名したものです。一泊(車中泊)二日の強行軍は若かったからできたのでしょうなぁ。

この本を読んでいると、その時訪れたあちこちのレコード店が走馬灯のように蘇ってきます。この本には個人輸入が解禁される前の一匹狼的な店のたくましい商売魂が描かれています。まあ、そのほとんどがポップスの世界を中心に描かれていますから、小生の好きなクラシックの話題はかすっている程度です。しかし、ゲテモノ好きはこのころはもう始まっていますから、ジャズやブルースの珍品も買わないわけではありませんでした。手元の

CTIのジャズは初期はすべて輸入盤で揃えていましたし、ブルート・フォースなんていうアフロ/ジャズ/ロック・バンドのレコードなんかも買い集めました。そうそう、クジラの鳴き声だけを収録したものや、蒸気機関車のレコードも集めましたなぁ。

この本には著名人も登場します。村上春樹なんかは頻繁にレコード店に通っておびただしいレコードを所有しているようですし、先年亡くなった志村けん話も登場します。ブラックミュージック好きだつた氏は、六本木の「ウィナーズ」に出入りし、ここで加藤茶との「ヒゲダンス」で使われた「テディ・ペンダーグラス」の「ドゥ・ミー」もここで仕入れています。

これをアレンジしたのが「ヒゲのテーマ」です。

VIDEO

ちょいと話は変わるのですけど、この記事を読んでくれているということはレコードに興味があるかレコードを今でも所有している人なのではないでしょうか。この本の出版を記念してトークショーが開かれていました。ゲストはピーター・バラカン氏で大いに盛り上がったのですが、その中で、日本とイギリスのレコードに関する扱いの違いということが書かれています。興味のある人はリンクを貼っていますので下の記事を参照ください。

実はこれを似たことを小生も体験しています。ことはCD時代になってからですが、オーストラリアのメルボルンのレコード店でCDを購入した時飲むあるあるですが、店頭でピックアップしたCDは中身が入ってなかったのです。レジの後ろに中身がストックされていて、そこから中身を取り出してケースにセットし、販売するのです。日本ではちょっと考えられない販売方法で、面食らいました。その棚から出してケースにセットするときの扱いが雑でヒヤヒヤしたものでした。

そういう点日本人は、レコードは貴重品というイメージがあるのでこういう扱いは耐えられないでしょうなぁ。もう一つ、小生もその一人ですが、ストックのレコードはすべてビニールのレコード袋に入れて保存しています。ところがイギリスではジャケットのまま保管しているというのですなぁ。つまりは棚からの出し入れでジャケットが擦れることには無頓着なわけです。日本は再販指定商品制度もあり、高級品のイメージがあったおかげで、ユーザーもビニール袋に入れて大切に保管したということで、いまになって日本の中古レコードは程度がいいということで中古市場で人気があることにつながっているのでしょうなぁ。

グダグタ書いていますが、この本はどこを開いてもレコード屋達の情熱がひしひしと伝わってくる内容になっています。多分レコードと出会ったときの思い出はふつふつと湧いてくるのではないでしょうか。一読をお勧めします。