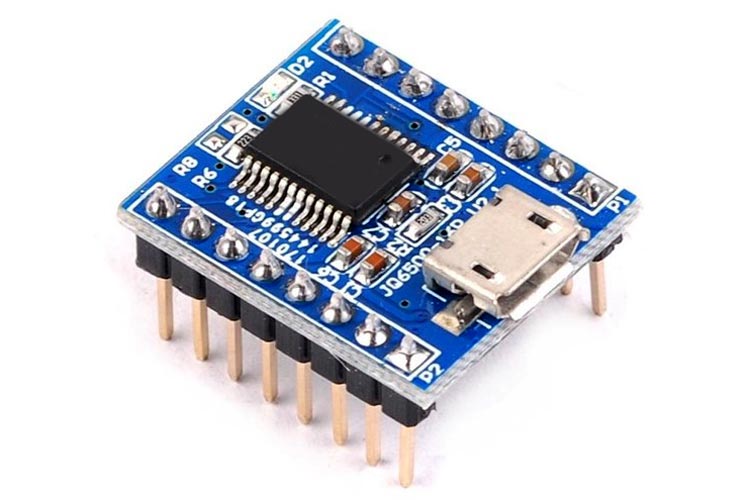

音声再生モジュール「JQ6500」の動作確認を行いました。

今回試したのは、USB端子が付いているJQ6500-16Pです。

内部メモリが2MBある為、ちょっとした音声を再生するのに良さそうです。

SDカードスロットがあるJA6500-28Pというものもあるようです。

こちらを使って、2種類の動作確認を行いました。

- このモジュール単体で動作させてみる

- Arduinoを使って動かしてみる

参考にさせて頂いた記事はこちら。

データシートはこちらの記事のリンクにあるものを参考にさせていただきました。

こちらのモジュールは、音声ファイルをUSB経由で転送することができるのですが、ファイルを転送する為には専用のソフトを介して送る必要があります。

少しわかりづらかったので、細かく手順を残しておきます。

ファイルの転送方法

JQ6500のモジュールをPCにUSBで接続すると、CDドライブとしてDドライブ、USBドライブとしてEドライブが見えるようになります。

EドライブがUSBドライブなのですが、こちらは開くことができません。

CDドライブであるDドライブを開くと専用のソフトが立ち上がります。

こんなソフトです。

中国語のソフトで、文字化けしているけど動作は問題ありません。

2つ目のタブを開きます。

右にあるボタンを押すと、ファイルの選択ができるようになります。

再生させたいmp3ファイルを選択して、開くボタンを押します。

ファイル名は数字にしておきます。

転送したいファイルが選択出来たら、1つ目のタブを開きます。

「更新」のボタンを押すと、下のバーが徐々に緑色になっていきます。

書き込み中の画面

バーが一番右にくると、文字が変わります。

「!」が含まれる文字列(恐らくFinish!とかそんな感じの単語かと)になればOKです。

これで再生する音声ファイルの転送が完了です。

単体での動作

単体で動作させるときの回路図はこちらのようにしました。

このK1~K5の端子を0Vにすることで、対応した音声が再生されます。

なので、K1~K5とGND端子を接触させて1つずつ動作させてみます。

配線した時の写真

この時、モジュールの向きに注意してください。

私ははじめ上下逆に繋げてしまいました…。

回路図と対応させる場合は、モジュールのUSB端子が上向きになります。

動作確認の動画こちら。

Arduinoの動作確認とまとめた動画にしています。

単体動作だと少しボリュームが小さかったので、Arduinoのプログラムではボリュームを最大にしました。

すると、少し音割れがしている様子が見られました。

スピーカーを変えるとマシになるかもしれません。

(追記)→8Ω,1Wのスピーカーから、8Ω,8Wのスピーカーに変更すると音割れは無くなりました。

Arduinoを使った動作

Arduinoを使ったときの回路図は下記のようになります。

1点注意するところは、JQ6500のRX端子に1kの抵抗を繋げることです。

配線した時の写真

5VはArduinoから取っています。

抵抗1kも忘れずに。

Arduinoで動かすためには「JQ6500_Serial」ライブラリを使います。

ライブラリはこちらからDL。

サンプルプログラムのPlayByNumberを修正し、スケッチを作成しました。

#include <Arduino.h>

#include <JQ6500_Serial.h>

JQ6500_Serial mp3(Serial);

void setup() {

Serial.begin(9600);

mp3.reset();

mp3.setVolume(30); //vol.0-30

mp3.setLoopMode(MP3_LOOP_NONE);

}

void loop() {

if(mp3.getStatus() != MP3_STATUS_PLAYING)

{

mp3.playFileByIndexNumber(1); //ファイル名:00001.mp3 音声「いち」

delay(2000);

mp3.playFileByIndexNumber(2); //ファイル名:00002.mp3 音声「にー」

delay(2000);

mp3.playFileByIndexNumber(3); //ファイル名:00003.mp3 音声「さん」

delay(2000);

mp3.playFileByIndexNumber(4); //ファイル名:00004.mp3 音声「よん」

delay(2000);

mp3.playFileByIndexNumber(5); //ファイル名:00005.mp3 音声「ごー」

delay(2000);

mp3.playFileByIndexNumber(6); //ファイル名:00006.mp3 音声「ろく」

delay(2000);

mp3.playFileByIndexNumber(7); //ファイル名:00007.mp3 音声「なな」

delay(2000);

mp3.playFileByIndexNumber(8); //ファイル名:00008.mp3 音声「はち」

delay(2000);

mp3.playFileByIndexNumber(9); //ファイル名:00009.mp3 音声「てすと」

delay(5000);

}

}

上と同じ動画ですが、もう一度確認してみてください。

このモジュールは難しい設定等も無く、とてもシンプルな配線で使用できます。

最大音量で音割れが見られたので、スピーカーやボリュームの調整が必要そうです。

専用の書き込みソフトを使うことがポイントですが、新たにダウンロードしてくる必要は無いので、分かっていれば特に不便は感じないと思います。

その他、音声再生モジュールと比較した実験結果はこちら。