学校歯科検診で「歯並び・咬み合わせに問題がある」に

チェックが入った場合、

近所の歯科医院にて無料で(保険診療の範囲でなので、公費で助成され)相談を受けることが出来るようになった事について

こちらに書いています。

まだ知らなかったという親御さんがおられませんように!

相談はこのように保険適用で無料でどこの歯科医院ででも受けられるようになったのですが、

それでは、実際に矯正が必要かも?となり

矯正治療が保険適用で可能なものは??

今回はそれについて掘り下げて書いてみます。

まずは、昔から保険適用されていた、

「外科矯正が必要になるほどの骨格的な問題を抱えているケース」

学童期には流石に直ちに外科が必要ですと判断され矯正を開始するケースはほとんどなく、

逆に成長余力がたくさんあるこの期間ならでは可能な

「如何に外科を将来的に回避するか?」

こちらに力点が置かれますから

外科矯正が必要になるほどの骨格的な問題を抱え込まないように

育て直しや誘導をしていく育成矯正が主流になります。

そして、この将来的に外科を回避するために行われる育成矯正は

保険適用外の自費治療です。

この時期にしかできない育成矯正の目的は、

将来的に外科矯正になっていかないように

不十分な上顎の発育を促進し機械的に拡大したり

過剰に成長する傾向になっている上の歯のダウングロスをさせないように抑制をかけたり、

それにより下顎の過剰な後退を回避し(時計回りの回転)、

異常に引っ込んだり異常に顔長に育たないように

様々機能も含めて総合的に成長にアプローチする方法が主流となってきています。

流石に高校生にもなると、

高校の学校歯科検診で外科矯正が必要になるほどの骨格的な問題を抱えているケースの診断が下されるようになってきます。

その診断まで保険で行うためには

施設登録が必要になっていますから、

近所のどの歯科医院でも行ってくれるわけにはいかなくなります。

高校生になるまで問題を抱えた顎顔面の成長を放置してしまい

外科矯正まで考える必要性があるという場合は、

近所の歯科医院から施設基準を取っている矯正認定医(取っていない矯正認定医も多数おられるのが現状)を

紹介してもらい各種検査を追加して保険適用で診断を行っていくことになります。

その他、顎顔面の骨格的異常を伴う各種症候群や疾患に該当するお子さんの場合

- 唇顎口蓋裂

- ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)

- 鎖骨頭蓋骨異形成

- トリーチャ・コリンズ症候群

- ピエール・ロバン症候群

- ダウン症候群

- ラッセル・シルバー症候群

- ターナー症候群

- ベックウィズ・ウイーデマン症候群

- 顔面半側萎縮症

- 先天性ミオパチー

- 筋ジストロフィー

- 脊髄性筋委縮症

- 顔面半側肥大症

- エリス・ヴァンクレベルド症候群

- 軟骨形成不全症

- ・・・・・・・・・・・61.その他顎・口腔の先天異常」まで保険適用可能なケースはたくさんあります。

今回は、これについてネット上のわかりやすいサイトからそれぞれ引用してまとめております。

授業でも聞いたことがないという世代の歯科医や歯科スタッフも多数いると思いますから、ぜひ参考にしてください。

一見して診断がつくケースもあれば境界領域でなかなか診断がつかないケースや

ある程度大きくなってやっと診断がつくケースもあり得ます。

実際には典型的なケースばかりではなく

奇形や障害がごく僅かで医科でも歯科でもずーーっと見逃されて

診断がつかないまま異常部位に引きずられて成長が歪むというケースも多々あり得るので

なかなか認定が難しいケースも多くあると思います。

1.唇顎口蓋裂

口唇口蓋裂はどんな病気?

赤ちゃんがお腹の中で成長する初期段階(胎生4週から12週)に、顔面は左右から伸びるいくつかの突起が癒合することによって形作られます。しかし、この癒合がうまくいかないと、その部位に割れ目が残ってしまいます。その結果として、唇が割れた口唇裂(こうしんれつ)や、うわあご(口蓋)が割れて口と鼻がつながっている口蓋裂(こうがいれつ)が発生します。また、顎の骨が割れている場合は顎裂(がくれつ)といい、口唇裂の一部として発生します。原因として、遺伝要因と母体内環境要因が組み合わされて一定の閾値を越えると裂が発生すると考えられています(多因子しきい説)。

日本人では出生児約500〜600人に1人の頻度で口唇裂、口蓋裂が発生するとされており、他の人種より発生頻度が高いとされています。人口130万規模の山口県内の出生数は1年間に約1万人であり、毎年20人弱の口唇口蓋裂児が出生していると考えられます。

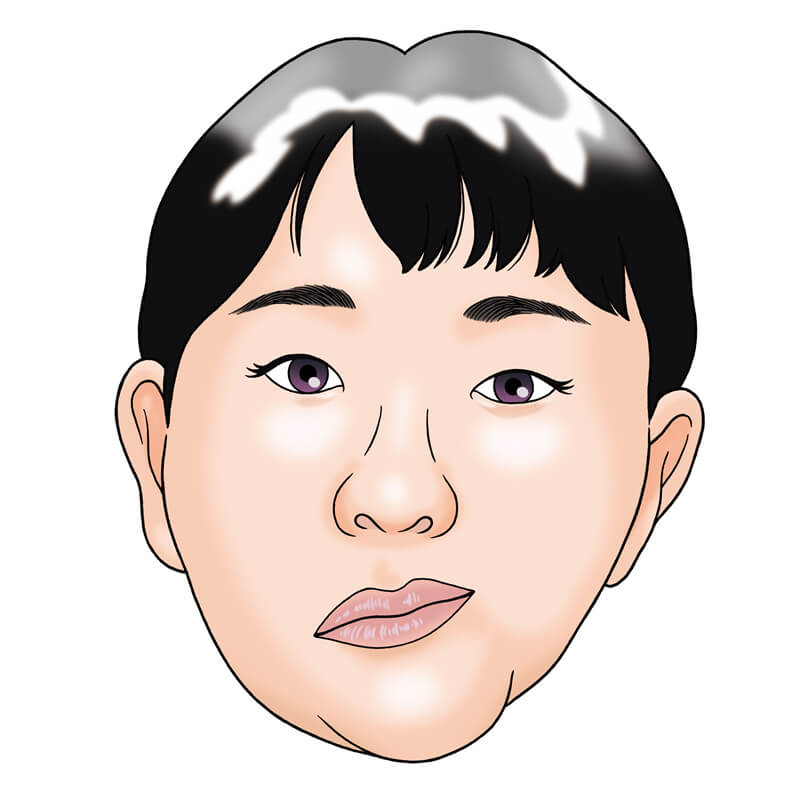

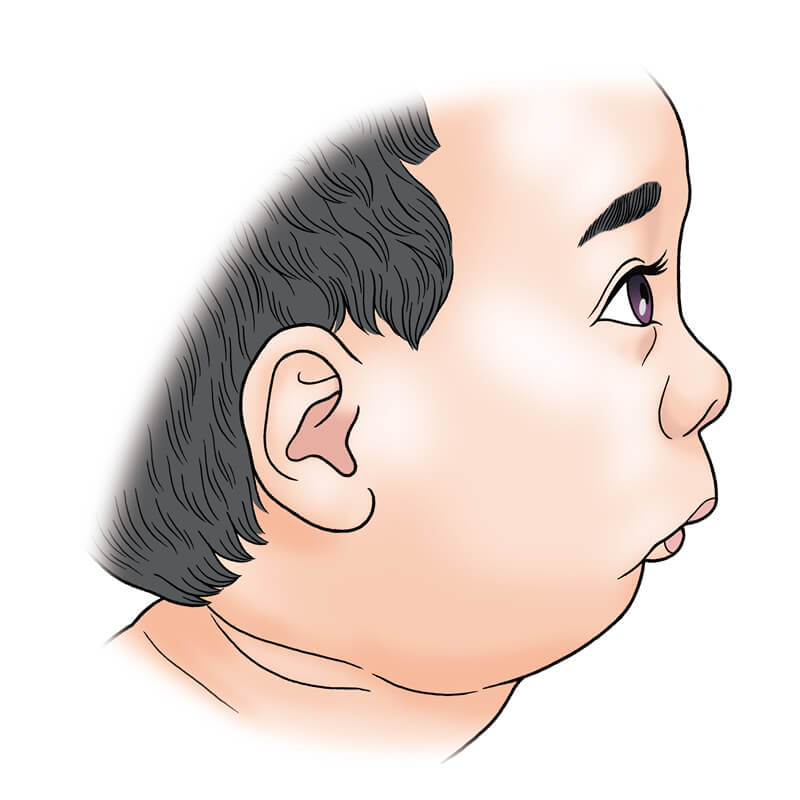

2.ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)

ゴールデンハー症候群は、通常は体の片側の耳、鼻、軟口蓋、唇、下顎の発育不全を特徴とするまれな先天異常です。一般的な臨床症状には、輪部皮腫、耳介前皮膚タグ、斜視などがあります。これは、第一鰓弓と第二鰓弓の異常な発育に関連しています。

この用語は、半側顔面小人症と互換的に使用されることもありますが、この定義は通常、内臓や脊椎の破壊がない症例に適用されます。

生存出生児3,500人に1人から5,600人に1人の割合で発症し、男女比は3:2です

3.鎖骨頭蓋骨異形成

4.トリーチャ・コリンズ症候群

トリーチャー・コリンズ症候群 5万人に1人の割合といわれる先天性の病気。

胎児の時にあごや頰骨の一部欠損や形成不全になる。生後も顔の下半分が相対的に小さなまま成長する。あごが小さいため気道が狭く、口呼吸になりやすく、特に乳幼児は突然呼吸が止まる恐れもある。耳たぶや耳の穴がなく聴覚障害を伴う場合もあり、骨伝導補聴器が必要になる。見た目ではなく呼吸やかみ合わせなどの機能改善のため、体の成長に合わせ、体の他の部位から骨を移植するなどの形成外科手術を行う

5.ピエール・ロバン症候群

Pierre Robin症候群は,よくみられる小顎症の臨床像であり,U字形の軟口蓋裂と舌根沈下(舌が咽頭後部へ落ち込む)による上気道閉塞を特徴とするほか,伝音難聴がみられることもある。 哺乳が困難となることがあり,後位にある舌が咽頭を閉塞することがあるため,ときにチアノーゼを起こす。

6.ダウン症候群

「Down syndrome(ダウン症候群)」は、1965年にWHOにより、最初の報告者であるイギリス人のダウン博士の名にちなみ正式名称とされました。通常21番目の染色体が1本多く3本あるため、21トリソミーとも呼ばれます。

ダウン症候群の方は、筋肉の緊張が低く、多くの場合、発達に遅れがみられます。発達の道筋は、通常の場合とほぼ同じですが、全体的にゆっくりと発達していきます。

また、ダウン症候群の全ての方に認められるわけではありませんが、心臓の疾患、消化器系の疾患、甲状腺機能低下症、眼の疾患、難聴などを合併することがあります。

お口の中の特徴は

https://tokyo-ohc.org/wp/wp-content/uploads/2017/10/s27.pdf

![]()

7.以降は②、③、➃・・・と順次記載しています。(文字数制限のため)