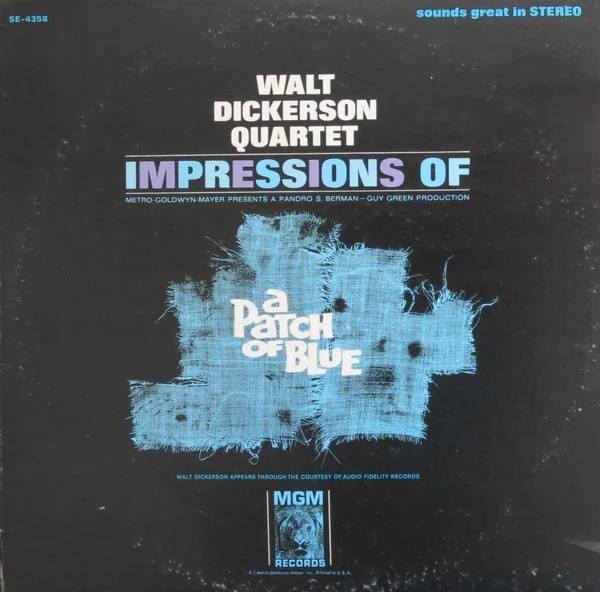

ウォルト・ディッカーソン・カルテット - インプレッションズ・オブ・ア・パッチ・オブ・ブルー (MGM, 1966)

ウォルト・ディッカーソン・カルテット Walt Dickerson Quartet - インプレッションズ・オブ・ア・パッチ・オブ・ブルー Impressions of A Patch of Blue (MGM, 1966) :

Released by MGM Records MGM SE 4358, 1966

Reissued by PolyGram Records Verve 314 559 929-2 (CD), 1999

Produced by Tom Wilson

All Composed by Jerry Goldsmith

(Side 1)

A1. A Patch of Blue part 1 - 1:28

A2. A Patch of Blue part 2 - 4:35

A3. Bacon And Eggs - 5:31

A4. High Hopes - 5:09

(Side 2)

B1. Alone in the Park part 1 - 2:57

B2. Alone in the Park part 2 - 7:07

B3. Selina's Fantasy - 4:01

B4. Thataway - 4:34

[ Walt Dickerson Quartet ]

Walt Dickerson - vibraphone

Sun Ra - piano (A1, A2-A4), harpsichord (on A2, B2-B4) on B1 omit Sun Ra

Bob Cunningham - bass

Roger Blank - drums, timpani

*

(Original MGM "Impressions of A Patch of Blue" LP Liner Cover & Side 1 Label)

こういう隠れた名盤もあるからジャズの世界は底なしなのです。サン・ラ(1914-1993)の最終レコーディングは1992年9月20~22日録音のビリー・バング・カルテット・フィーチャリング・サン・ラ名義の『A Tribute To Stuff Smith』(Soul Note, 1994)ですが、'30年代~'50年代にかけて活躍したスウィング世代のジャズ・ヴァイオリン奏者の第一人者スタッフ・スミス(1909-1967)に、'80年代後半にサン・ラ・アーケストラの準レギュラー・メンバーを勤めたフリー・ジャズ世代の若手ヴァイオリン奏者ビリー・バング(1947-)が、全盛期のスミスと親交もあったサン・ラと、ベースにジョン・オーレ、ドラムスにアンドリュー・シリルと大ヴェエランを迎えたその素晴らしいカルテット・アルバムはYouTubeに試聴リンクがありません。中古CDで安く見かけたら、切々とした情感にあふれた現代ジャズ・ヴァイオリンのアルバムとしてぜひお聴きいただきたい好作です。他のジャズマンのリーダー作にサン・ラが参加したアルバムは数枚しかありませんが、本作はデビュー・アルバム『Jazz By Sun Ra』(Transition, 1956)以来何度となくサン・ラに助力の手を差し伸べてきた、トム・ウィルソンの企画・プロデュースによるヴィブラフォン奏者ウォルト・ディッカーソン(1928-2008)による、シドニー・ポワチエとエリザベス・ハートマン主演のメトロ・ゴールドウイン・メイヤー映画『いつか見た青い空 (A Patch of Blue)』(MGM, 1965, 監督・脚本=ガイ・グリーン)のジェリー・ゴールドスミスによる映画音楽を、ジャズ化した企画アルバムです。黒人俳優シドニー・ポワチエは当時インテリ黒人を演じて大スターへの上り調子にあり、舞台出身の女優エリザベス・ハートマンはのちにテレビドラマで大成し(オーネット・コールマン1977年の名盤『Soapsuds, Soapsuds』にもエリザベス・メリー・ハートマンに捧げられた名曲・名演があります)、ともに新時代の実力派若手俳優として保守的な観客にも若い世代の観客にも広いファンを獲得していました。『いつか見た青い空』も80万ドルの標準的な制作費に対して675万ドルの大ヒット作品になり、ハートマンの母親役を演じたシェリー・ウィンターズがアカデミー助演女優賞を受賞しています。

映画は1963年の女流作家による恋愛小説を原作に、デイヴィッド・リーン監督作品で撮影を手がけてきたガイ・グリーンが脚本・監督を勤めたもので、5歳の時に家庭内暴力で盲目となったヒロインが18歳になってようやく外出できるまでに回復し、そこで公園で親切な青年のポワチエに助けられしばしば公園で会うようになるも、盲目のハートマンはポワチエが黒人青年であることに気づきません。ポワチエは1年前に家出しようとして街なかでレイプされた傷を負ったハートマンを、盲学校へ進学して暴力的な家庭から自立させようと骨を折ります。しかしハートマンの母のウィンターズはポワチエの母親を知っており、黒人じゃないのと出会いを禁じるようになります。ハートマンも内心葛藤しますが、ポワチエへの思慕は忘れられません。やがてハートマンの母ウィンターズは娘を助手に娼館の経営に乗り出すことになり、ハートマンは意を決してポワチエに会って結婚を懇願します。ポワチエはそれよりまず盲学校に学んで卒業した方がいい、それから考えようと諭しますが、ハートマンは「さようなら」と言って二人は別れます。盲目の少女と少女を支える純情な男という、いわば'60年代ならではの人種問題、身体障害と家庭内暴力を加えた『街の灯』(チャールズ・チャップリン、1931)といった内容なのですが、映画の是非はともかく映画音楽の巨匠ジェリー・ゴールドスミスの音楽はさすがに優れたものです。

ミュージカルや映画の音楽をまるまる1本ジャズ化してアルバムにした企画は、シェリー・マンの『My Fair Lady』を始め枚挙にいとまがありませんが、もともとサントラ自体を多く手がけてきたMJQのような例外はあるといえ、そのほとんどがもともとハリウッドの映画サントラを手がけてきたロサンゼルスの白人ジャズマンによるものです。本作の場合、元の映画がインテリ黒人青年と盲目の白人少女とのメロドラマですから、精鋭黒人ジャズマンのカルテットでついでに編成もMJQと同じヴィブラフォン・カルテットというのは、トム・ウィルソンもなかなか良いところに目をつけたものです。ディッカーソンはサン・ラとのレコーディングはこれが初めてでしたが、ジョン・ギルモアやロニー・ボイキンスらアーケストラのメンバーを起用したレコーディング(エルモ・ホープの『Sounds from Rikers Island』(Audio Fidelity, 1963)のプロデュースはすでに手がけていました。のちにウォルト・ディッカーソンとサン・ラはデュオ・アルバム『Visions』(Steeplechase, 1979)で再会しますが、その下地は15年前にさかのぼる本作にあったのです。もっともディッカーソンは本職は公立学校の音楽教師というジャズマンで、本作も即興演奏の部分は設けてあるもほとんどディッカーソンによってアレンジ譜が用意されていたのではないかと思えるアルバムです。サン・ラはA面ではピアノ、A2はピアノとの併用でハープシコード、B2~B4ではハープシコードに専念し、B1はサン・ラ抜きのヴィブラフォン・トリオです。

サン・ラの作品歴の中では、本作は1965年9月録音の『The Magic City』(El Saturn, 1966)と1966年5月録音のライヴ盤『Nothing Is...』(ESP, 1966)のサン・ラ・アーケストラの名盤2作に挟まれ、この2作はフリージャズ・ビッグバンドとしてのアーケストラが爆発した畢生の傑作ですから、ウォルト・ディッカーソン・カルテットでの本作のサン・ラの演奏はリーダーのディッカーソンの意をくんだ、控えめで静謐な美しさでこの時期にあっては異色と言うべきか、当時のアーケストラでの方向性とは異なる、見事にヴィブラフォン・カルテットのピアノ(兼ハープシコード)奏者としてリーダーを立てたものです。実質的にディッカーソンのソロ・ヴィブラフォン演奏(全曲ディッカーソン作曲)に色を添えた15年後の『Visions』と同様で、サン・ラより14歳も年少のジャズマンといえどヴィブラフォンのソロ演奏だけで独自の完成度の高く深みのあるサウンド空間を作り上げるディッカーソンの才能には、さすがのサン・ラも一目も二目も置いていたのがうかがわれます。エディ・コスタのヴィブラフォンにビル・エヴァンスがピアノを弾いたデイモン・ラニアン(!)原作の映画音楽のジャズ化アルバムの名盤カルテット作『野郎どもと女たち (Guys And Dolls Like Vibes)』(Coral, 1958)を思い出しますが、ディッカーソンとエヴァンス、コスタとサン・ラの組み合わせだったら絶対上手くいかないように、白人ジャズマンが羽目を外したコスタ&エヴァンスの乗りと、本作の染みわたるような黒々とした抒情は同じ楽器編成でも対照的で、本作はあくまでディッカーソンのアルバムですが(またハープシコードの導入はなくもがな、全編ピアノで押し通しても良かったという気もしますが)、これに抜群の相性で応えてみせたサン・ラの演奏にはしびれます。しかもこの時期サン・ラの指向は『The Magic City』『Nothing Is...』にあったとなっては、サン・ラの振幅の広さに驚嘆せずにはいられません。本作はエリック・ドルフィーの推挽によってデビューした地味なディッカーソンのキャリアにあっても『To My Queen』(New Jazz, 1962)、『Jazz Impressions of Lawrence of Arabia』(Dauntless, 1963)と並ぶ名盤で、『To My Queen』がアンドリュー・ヒルのピアノでなければならなかったように、サン・ラの参加によって格調高い仕上がりになった、滋味深いアルバムです。マル・ウォルドロンでは重すぎ、ポール・ブレイやスティーヴ・キューンならばともかく(ただしその分「白く」なったでしょう)、マッコイ・タイナー、チック・コリア、ハービー・ハンコック、キース・ジャレットらがこれを務まるかを思えば、このサン・ラの抑えに抑えた演奏はどんなに賞讃してもし足りないものです。

(旧記事を手直しし、再掲載しました。)