えー、今日はcoaxialケーブルのお話。

時系列的には前回の電ケーより前なんですけどね。

この時の俺のオーディオというと低音に寄りすぎている!

特に意識したわけではないんですが、そうなってしまった。

帯域バランス的には明らかに低音寄りで

なんか音が重い、ずしーんとした音なんですよねえ

最初は厚みがあって良いとか思ってたんですが

だんだん重々しすぎて気軽に音楽聴く感じじゃなく思ってきました

気軽にPops聴くかーと思っても、重厚なポップスになってしまうw

最初は我が家のクソノイジー電源のせいかと思ってたんですが

今や我が家の電源も結構クリーンになってます。

100以下とか絶対無理と思ってたのも遠い昔

エアコンが止まってる時期ってのもあるんでしょうけど

1月ごろと比べるととんでもないクリーンです。

ということはずしーん音の原因は電源ではなさそう。

で、まあちょっとcoaxialケーブル変えてみようかと

ゲンさんのケーブルを導入してみることにしました。

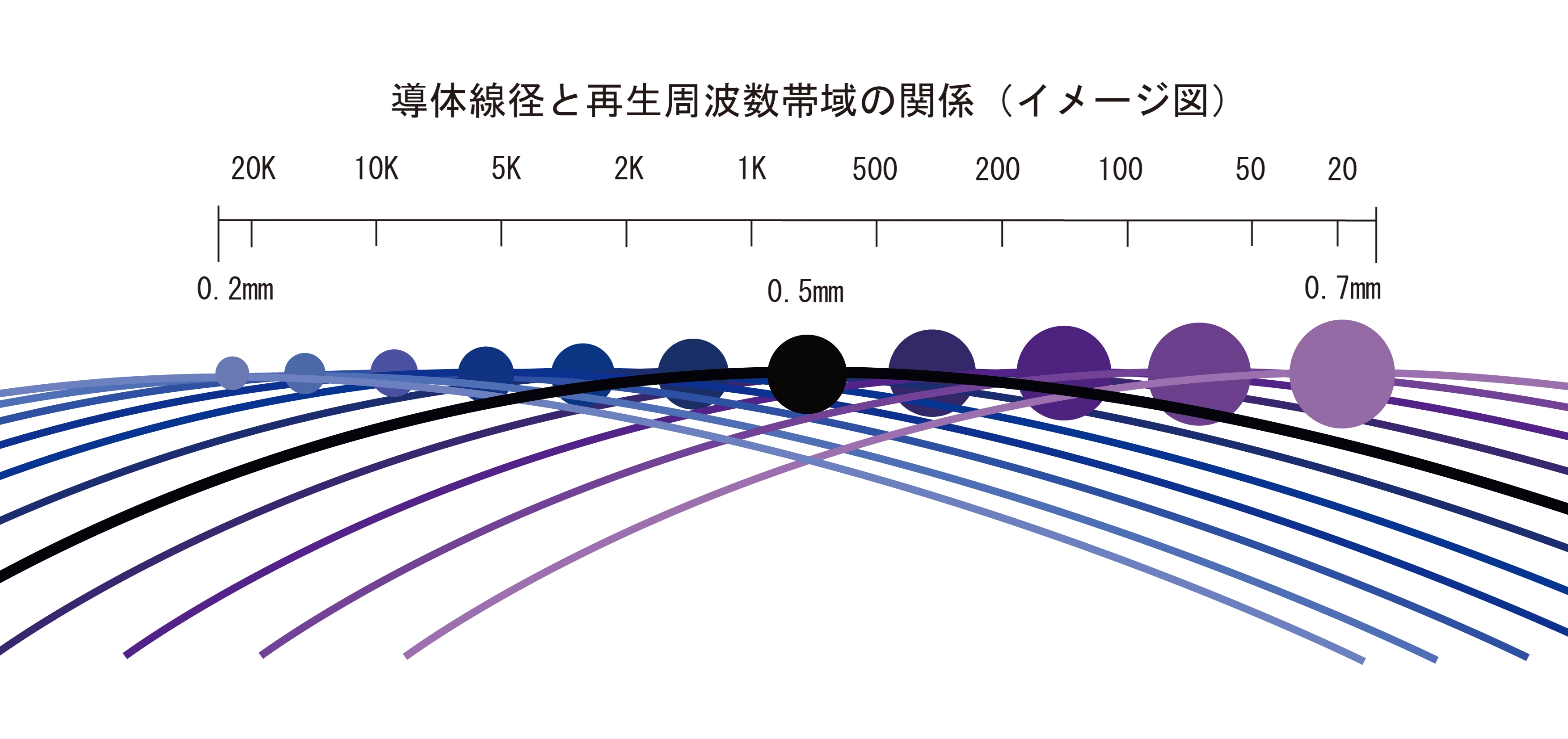

ゲンさんのケーブルはとにかく全帯域よく出る設計になっているみたいです。

電源じゃないとすると低音に寄りすぎてるバランスの問題かなと思いましたんで

全帯域フラットを豪語するゲンさんのケーブルを入れれば

今の低音寄りすぎなバランスがいい感じに散らせるかなーという目論見。

最初にケーブルと音の関係の理論を読めと言われるので読みますw

何回か読みましたが、この話は完全に覚え込んでおきたいなーと思いますねえ

オーディオの音調整する時これ知ってると指針になると思う。

ともかくそういうわけで、ゲンさんのコアキシャルケーブルをゲッツ。

ゲンさんはスピーカーケーブルからやれ、とおっしゃってるんですが

うちはスピーカーケーブル長いから変えたくない(交換費用が高い)w

なのでコアキシャルを変えるのです。

さて、うちのコアキシャルと言いますと、2本あります。

プレイヤー > coaxial A > 光ブースター > coaxial B >アンプ

となってます、逢瀬さんの光ブースターかましてるんで、これを挟んで2本。

それぞれのケーブルはコチラ使ってます。

coaxial A サエク

coaxial B アクロリンク

私買った時はもっと安かった気がしますが、これ使ってます。

選定理由は特になし、なんとなくで選んだ。

さてこの2本をゲンさんのケーブルに交換してみました。

・・・

なるほど、確かにスッゲー帯域バランス良いというか

全部の音がよく出てきてる。

特にシンバルの消え際がよくわかる。

・・・・ふーむ

しかし音多すぎでガヤガヤしてる気がする・・・。

奥行きも乏しく、かなり平面的だし

シャワシャワした軽い音が広がってる。

昔のミニコンポを思い出す音だなこれはw

なんか違うなあと思ってコアキシャルBだけアクロリンクに戻す。

すると音の奥行きがグッと出て、空間がめっちゃよくなった。

これはかなり良いんじゃないか?

んで色々試した結果・・・

あれですね、Wゲンさんにすると音が発散してる。

いわゆる音の焦点が合ってない状態なんで

シャワシャワした感じの音が広がってしまう。

それがコアキシャルBだけアクロリンクにすると

ビシッと焦点があって奥行きとか空間表現がしっかりする。

理由はわかりません

っていうかケーブルでこんな焦点合うの合わないの

なると思ってなかったなあ。

クロック入れたら焦点あった、って経験はあるんですが

なぜケーブルの組み合わせでこんなになってしまうのかw

よくわかりませんがともかく我が家のオーディオでは

coaxial A ゲンさん coaxial B アクロリンク

この組み合わせがとても良い。

以前の状態はゲンさんの説明から言葉借りると

「音の厚み」という表現がありますが、これは太すぎるケーブルの特徴と言えます。

太すぎるケーブルでは「各楽器が出す音の厚み」ではなく全ての楽器の背面を覆うように低音が響いており、「音の厚み」と感じます。

その背面を覆う低音の響きにより解像度や各楽器の分離や空間の透明感が損なわれており、音がまとまって出てくるために良い表現をすれば「ガツンと出てくる」「厚みのある音」になります。

この状態だったかなあと思いますね。

まさしく低音の響きによる厚みがありすぎたように思います。

余計な脂肪を取ったスッキリした音が出るようになったなという印象で

とても聞きやすくなりましたよ。

PopsがちゃんとPopsになったw

流石に最上流の1本を変えただけなので

相変わらず低音よりで、高音埋もれ気味ですが

まあ高音より低音出てる方が好きなのでこれで良いかなw