大坊棟札 顕正会の好きなものです。 先日もとある顕正会員とのやり取りでも出てきました。

しかしこの大坊棟札は偽作されたものです。そんなことは誰でもわかっています。

問題なのはこの大坊棟札を『誰が』『なんのために』作ったのかということです。

ここについて論じてる人は誰もいなかったのですこし考えたいと思います。

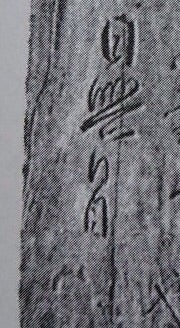

まずは問題の大坊棟札の裏書を見ていきます。 表の御本尊の部分も本当は見てみたいのですが

見ることは叶わないので 裏書きを見ながら考えたいと思います。

とあります。

右大坊棟札 駿河国富士上野郷之内大石ヶ原一宇

草創以地名号大石寺領主南条修理

本 尊 也 大夫平時光法号大行地所被寄附之

火不能焼 水不能漂

本門戒壇之霊場日興日目等代々加修理丑とら之勤行

無怠慢可待廣宣流布国主被立此法時者

富国於天母原三堂並六万坊可為造営者也

自正應二年至三年成功

日興日目

正應四年三月十二日

とあります。

この文章から分かることは

① 大石寺が南条時光から寄進されたと思っている。

② 大石寺という名称が草創の時からあったと思っている。

③南条時光の官職が修理大夫だと思っている。

④大石寺が本門戒壇之霊場だと言ってるのにその後天母原に三堂並びに六万坊を建てると

矛盾したことを書いていた事に気がついてない。

⑤ 日興日目 と日興上人の後は日目上人だというのを知ってる人が書いている。

⑥正応四年三月十二日に大石寺が出来たと思ってる。

⑦ 御家流の書体が書ける人である。

であります。結論から言いますとこの文章を書いた人間は要法寺の関係者が創作したものだと思っています。

①~⑥は次にして今回は⑦の御家流の話をします。

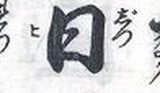

まずこの⑦の御家流の書体について

日亨上人は

『御家流ノ稍豊ナル風ニテ』とあります。この文章は御家流という書体で書かれたものでありそれは徳川時代のものだということです。

そもそも御家流とは 室町時代に京都でつくられた流派で江戸時代の公文書に使われた書き方である。

京都なら要法寺、江戸時代には要法寺から沢山の僧侶が大石寺に来てますからね。その中の誰かが作ったのだと思います。

ちなみに 御家流の書体の日の字と大坊棟札の日は同じようにみえます。

大坊棟札

御家流