■「実質負担ゼロ」のまやかし

総額1兆円の子育て支援金制度の創設などを盛り込んだ少子化対策関連法案が衆院で可決されたのは4月19日のこと。

これで岸田文雄首相がぶち上げた「異次元の少子化対策」を具体化する「加速化プラン」の財源(3.6兆円)確保にめどがつき、少子化対策や子育て支援の司令塔として2023年4月に発足した「こども家庭庁」も本格的に始動することになった。

その総予算は5兆2832億円(24年度)。内閣府の外局扱いながら、文科省並みの予算規模を誇る実力官庁に成り上がった。

日本の少子化は危機的で、23年の出生数は前年比5.1%減の75万8631人と過去最低を記録。このままだと約50年後の日本の総人口は8700万人、生産年齢人口(15歳~64歳)に至っては4500万人にまで減少する見込みだ。国力のダウンは避けられず、まさしく日本にとって少子化問題は「静かなる有事」だ。

その意味で、この問題に立ち向かうこども家庭庁の本格始動は歓迎されてもよいはず。ところが、聞こえてくるのは不評の声ばかり。いったい、どういうことなのか? 自民党国会議員秘書がこう言う。

「支援金1兆円は医療保険料に上乗せして徴収されることになっており、その負担額は国民ひとり当たり月500円弱。歳出改革によって社会保険料の増加を抑えること、賃金が増加することで実質的な国民負担はゼロになるというのが政府の説明でした。

ところが、いざ国会で審議が始まると、年収400万円の被用者保険加入者で月額650円、年収600万円で月額1000円、年収1000万円では月額1650円(28年度)になることがわかりました。岸田首相が、どう言い繕っても、『事実上の子育て増税』と言ったほうが正しいでしょう」

内閣府関係者も苦しい胸の内をこう明かす。

「実質負担ゼロという岸田首相の説明を聞いたとき、大丈夫かなと心配していました。実は歳出改革はとっくにやっていて、社会保障費も2009年以来、毎年1600億円規模の出費を抑制しています。

実質負担ゼロを実現させるにはこの1600億円に加えてさらなる出費抑制が必要で、本当にそんなことができるのかと危ぶんでいました。なぜなら、出費抑制は国民が受ける社会保障サービスの縮小につながるからです。

実際、政府部内で新たなメニューが検討された様子はない。実質負担ゼロの説明が批判にさらされるのは時間の問題でした」

岸田首相が「異次元の少子化対策をやる」と唐突に言い出したのは23年1月の年頭記者会見でのことだった。政治ジャーナリストの鈴木哲夫氏がこう指摘する。

「その直前の22年11月にGDP(国内総生産)比2%規模の防衛費実現のために増税を打ち出したことで、岸田首相は『増税メガネ』などと揶揄され、内閣支持率もダダ下がりしました。『異次元の少子化対策』はその不評を挽回しようと、生煮えのまま出した政策だったんです。

ただ、財源確保のためにまた増税するのでは批判が再燃しかねない。そこで医療保険料に入れ込む形で徴収し、しかも歳出改革などで実質負担ゼロになるという説明で世論を丸め込もうとしたというわけです」

■結婚できない人への支援はなおざり

岸田政権は今後6~7年間を「少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンス」と想定、今後3年間にその具体策として「加速化プラン」を実施すると発表した。

そのプランは主に以下のようなものだ。

・児童手当の拡充(対象を高校生までに拡大、第3子以降の給付額倍増、所得制限の撤廃など)。

・出産費用の保険適用。・育休給付額の引き上げ。

・親の就労を問わず、保育施設を利用できる「こども誰でも通園制度」の導入。

・妊娠、出産後に計10万円相当を支援する

「出産・子育て応援交付金」の恒久化。

・高等教育費の負担軽減。

一見、出産、子育てを手厚く支援する政策に見える。だが、少子化問題に詳しい独身研究家・コラムニストの荒川和久氏がこう首を振る。

「少子化対策としては的外れのメニューばかりです。なぜなら、子育て支援が中心で、結婚や出産を希望しながら経済的理由などからそれが実現できない『不本意未婚者』への支援策がほとんどないからです。

婚姻数を増やし、出生数を増やしたいのなら、すでに結婚できている人々への支援でなく、未婚者の40%を占める不本意未婚者への支援―結婚できると安心できるだけの十分な雇用と可処分所得を用意すべきです。

なのに、加速化プランにはそうしたメニューがない。これでは、いくら巨額の税金をつぎ込んでも、出生数が上向くことはありません」

ちなみに、5年ごとに政府が作成する少子化社会対策大綱でも、その冒頭に少子化対策の肝は「若者の結婚、出産への希望を実現することであり、そのために若者の雇用、経済基盤の安定が不可欠」と明記されている。

本質的な対策はわかっているのに、腰が重い。その理由のひとつは、こども家庭庁の出自に関係しているのかもしれない。

同庁は当初、子供のための政策を一元的に行なうことから「こども庁」としてスタートするはずだった。しかし、いざふたを開けてみると「家庭」の2文字が追加され、現在の名称になったという経緯がある。

「名称変更の背景には子育ては母親が担うものという考え方に代表されるような伝統的家族観を重んじる自民党右派の圧力があったとされています。これにより、こども家庭庁は子供支援だけでなく、家庭支援にも力を入れざるをえなくなった。

加速化プランの支援メニューが結婚できない若者個人より、すでに家族を形成している子育て世帯に手厚いものになっているのには、こうした名称変更の経緯が微妙に影を落としている気がします」(全国紙政治部デスク)

■少子化対策の司令塔になるはずが......

どうにもパッとしない岸田政権の少子化政策だが、そのダメさ加減に拍車をかけるものがある。こども家庭庁の〝軽さ〟と担当大臣のポンコツぶりだ。前出の鈴木氏が言う。

「少子化対策は国家百年の計ほどの重みがある政策。本来は、岸田首相はこども家庭庁に厚労省や文科省など、これまでバラバラに子供政策を所管していた各省に横串を刺して子供政策を一本化できるくらいの強い権限を持たせるべき。

なのに、実際には各省庁の調整役くらいの役割しか与えられていない。どうにも首相の本気度が感じられません」

前出の自民議員秘書もうなずく。

「こども家庭庁が各省庁でバラバラに囲い込んできた子供関連政策をまとめて行なおうとしてもその権限もない。できるのは各省庁に改善を求める勧告を出すくらいです。

例えば、保育所(厚労省)、幼稚園(文科省)、認定こども園(内閣府)と管轄がいくつかの省庁に分かれていた保育制度。こちらは加速化プラン策定のプロセスで保育所と認定こども園は幼保一元化され、こども家庭庁が一定の采配を振るえるようになった。

ただ、幼稚園を抱える文科省とは連携止まりで、こども家庭庁の影響力は限定的なまま。とてもではないが、少子化対策の司令塔とは言えません」

せめて大臣が実力者で、各省庁に乗り込んでビシバシと注文をつけるくらいのことをしてくれればいいのだが、こちらも期待できそうもない。

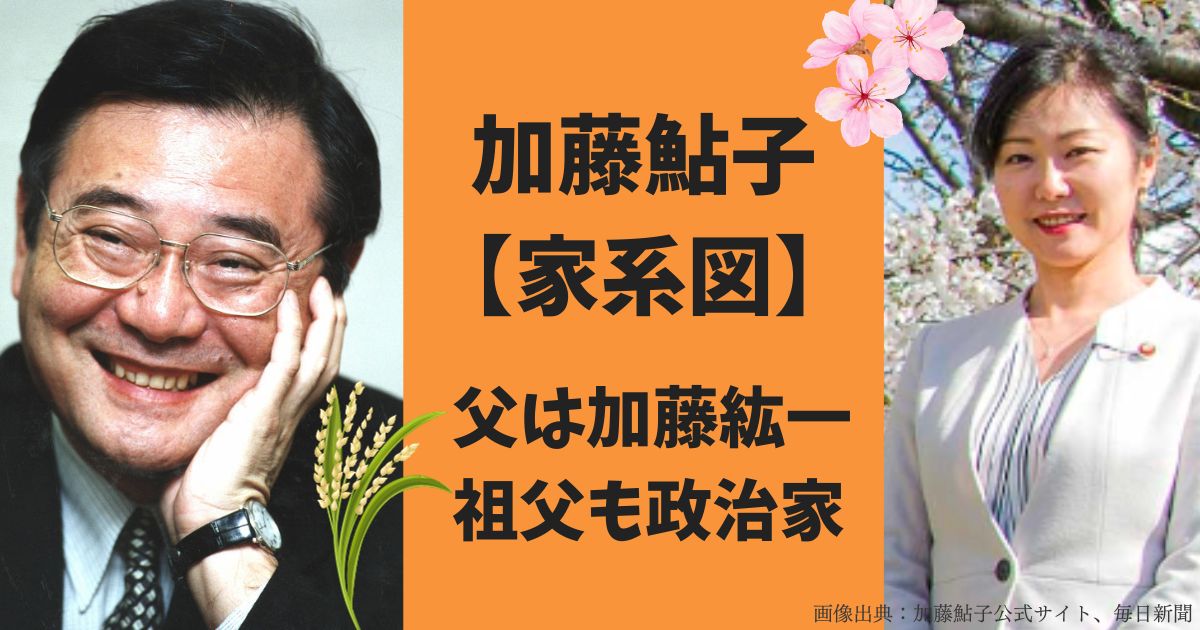

昨秋の内閣改造で抜擢された加藤鮎子こども政策担当大臣が国会でしどろもどろの答弁しかできず、こども家庭庁の軽量ぶりを際立たせているためだ。

前出の内閣府関係者がこう嘆く。

「自分の言葉で答弁できないどころか、官僚の用意したペーパーですらまともに読み上げられない。答弁に窮した挙句、後席に控える事務方のアドバイスを聞くため、自席に2度、3度とUターンすることもしばしばです。

質問内容と違う答弁を棒読みし、議場に失笑が広がったこともあった。トップがこの体たらくでは、こども家庭庁は浮かばれません」

このため、こども家庭庁では大臣のサポートをしなければいけないと〝鮎子シフト〟なるものが敷かれたという。

「大臣後席でスタンバイする事務方だけでは足りず、大臣席から答弁席までの通路席にも事務方が配置されました。通過中の加藤大臣とアイコンタクトし、答弁内容を追加で耳打ちするためです。私はこの配置を個人的に鮎子シフトと呼んでいます。

ただ、これだけの努力をしても加藤大臣の答弁力はさっぱり向上する気配がない。加藤大臣のお守り役をする事務方は皆、疲弊しきっています」

■ゼロベースからの体制の見直しを

ただ、こども家庭庁のような少子化対策を扱う官庁が脚光を浴びるチャンスは乏しいという声もある。前出の荒川氏が指摘する。

「子育て支援では出生減は改善できません。その証拠に家族関係政府支出のGDP比が日本よりも高い欧州諸国でも、30兆円もの予算を子育て支援に投じてきた韓国でも、出生率も出生数も近年下がり続けている。子育て支援の予算を増やせば出生数が増えるというエビデンスは世界のどこにもないんです」

加えて少子化は確定した人口動態であり、どんなインパクトのある少子化対策を打ち出してもすぐには出生率アップにつながらないという現実がある。

「いま生まれた赤ちゃんが大人になって結婚、出産するのは早くても20年後のこと。少子化対策の効果が出るのは20年、30年先の遠い未来であり、それまでは人口は減り続けます」

つまり、少子化対策は短期的には誰が何をやってもクリアができない、ムリなゲームをしているようなものなのだ。その意味で、こども家庭庁が挑もうとしている向こう3年間の加速化プランも、のれんに腕押しに見える。

成果に期待できない以上、こども家庭庁が持てはやされることはないだろう。それどころか、酷評にさらされる恐れすらある。荒川氏が続ける。

「新たな負担をもたらす支援金制度の創設は少子化対策として逆効果。可処分所得が少なくて結婚をためらう若年者にさらなる経済負担を強いるわけですから。これでは『結婚して子供を持とう』という若者の意欲をそぐだけで、むしろ少子化が進むだけです。

3.6兆円もの公金をつぎ込む加速化プランが子育て支援に偏り、少子化対策として的外れで無駄遣いに終わりかねないことを考えれば、むしろこども家庭庁は害悪な役所。廃止も考えるべきでしょう」

前出の内閣府関係者がぽつりとこう語る。

「子育て支援策が少子化対策にならないことは人口減に悩む先行国の経験から官僚たちもよくわかっている。上乗せとはいえ、医療保険料を目的外の子育て支援に流用するやり方も良くないとわかっている。こんなおかしなことをするために官僚になったわけではない。こども家庭庁で働く300人の事務方の多くはそう悩んでいるはず。

ただ、国民に選ばれた議員から方向性を指示されたら事務方としてはそれに沿った政策ペーパーを作るしかない。なんだか、むなしい気持ちでいっぱいです」

少子化対策がそもそもムリゲーなら、こども家庭庁の総予算5兆円超はドブに捨てるようなもの。庁の体制、加速化プランのメニュー、財源確保のあり方など、もう一度ゼロベースから検討すべきではないか?

写真/共同通信社