●Natural History

2022年にGagosian Gallery(ロンドン)で展覧会「Natural History」が開かれた。動物の死骸をホルムアルデヒド溶液に浸したDamien Hirst(デミアン・ハースト、ダミアン・ハースト)の代名詞的なシリーズ「Natural History」(自然史)の作品ばかりを集めた展覧会であった。

ハーストに批判が多いのは今に始まったことではないが、「本物の死体でばかばかしいものを作っている」、「陳腐」、「当初の衝撃が空虚なものになった」など、良くない批評が目立つ。ハーストのホルマリン漬け作品をほとんど見る機会のない自分には、写真で見るだけでもすごい作品に見えるのだが。

画像;

「In the Name of the Father」(父の名のもとに)(2005)

ホルマリン漬け水槽水槽を5つ組み合わせた大作。

3頭の磔にされた羊。前足が十字架状に広げられ、頭を垂れている。中央の磔は他の水槽より背が高い。

中央の磔の羊に向かってひざまずく、聖書を持って祈りをささげる羊もいる。祈りのポーズを取らせるため、前足がありえない角度で曲げられている。

3人が磔になった磔刑図は昔からキリスト教の図像にあるものだ。(中央がキリストで、あとの2人は同時に処刑された犯罪者)。そういう絵にはよく、手前に現代の人物(絵画の発注者の場合もある)が祈りをささげる姿が描かれる。

ハーストはそれを忠実に、動物の死体で再現した。中央の羊の上には別の水槽で、羽根を広げた鳩が見える。

羽根を広げて左右対称な鳩は、天上に神、地上にキリスト、キリストの頭上に鳩(=聖霊)で、三位一体を表し、伝統的な宗教絵画でよく出てくるものだ。

ところで、ハーストの鳩の作品をソウルのサムソン美術館Leeumで見たことがある。奥行きの小さいガラスケースの中に、ホルマリン漬けの鳩。はばたいた格好で鳩が正面を向いている。近づくと、水槽の底にどくろが一つ置いてあるからぎょっとする。

「The Pursuit of Oblivion」(忘却の追求)(2004)

フランシス・ベーコンの有名な絵画"Painting"(1946)は、黒い傘をさして顔が口しか見えない、黒いスーツの男を描く。背景には牛の死体が下がっている。(牛の死体は、レンブラントの「屠殺された牛」への言及かもしれない)。ハーストの作品は、これを本物の死体を用いて立体化している。皮をはがれて肉の塊となった牛の体が、屠殺道具とともにぶら下がる。(牛は左右半分ずつに切断されている)。その前に立ち黒い傘を持つ男性のコートの中に体はなく、本を積み上げた上に乗る、羽を広げた鳩が見える。

男の顔はなく、帽子だけがコートの上に見える。顔の代わりか、水槽の底にフルフェイスのヘルメットが置いてある。

ベーコン;

https://www.moma.org/collection/works/79204

レンブラント;

ハーストは過去にもベーコンを引用している。「The Tranquillity of Solitude (For George Dyer)」(2006)の元ネタは、自殺した恋人ジョージ・ダイアーを描いたフランシス・ベーコンの三連画「Triptych」(1973)。ハーストはこれを羊の死体で再現している。トイレに横たわり、洗面台に寄りかかる羊、肉の塊となった羊。

そもそも、ハーストの作品には多くの面でベーコンの影響が見られる。ベーコンの絵画にも死を暗示するものや肉の塊が描かれる。また、ベーコンの絵画には登場人物が円形や矩形の枠・ケージのような構造の中に配置されることが多く、疎外感や孤独を強調している。この枠がハーストのホルマリン漬け水槽の、白く太い枠に影響を与えている。

ハースト;

ベーコン;

「The Beheading of John the Baptist」(洗礼者ヨハネの斬首)(2006)

大きな水槽に牛が横たわる。牛は首を切断され、その頭はテーブルの上に載っている。有名な宗教画のモチーフをもとにしているが、牛の頭が載っているのは肉屋のテーブルという現実的な場所であり、妙にカラフルなたくさんのナイフが添えられている。

ヨハネの斬首は多くの画家が描いてきた有名な画題。若い女性(サロメ)が妖艶な表情をして、切断した頭をお盆に載せて持つという、ルーカス・クラナッハ(父)「洗礼者聖ヨハネの首を持つサロメ」を見たことがある。カラバッジョの「洗礼者ヨハネの斬首」では、男を床に抑えて、首を切る場面が描かれる。

「The Ascension」(2003)

犬が後ろ脚で立つ姿のように見えるが、実際は子牛。そして足が6本ある。

6本脚の牛が天に向かって前足を上げている。

「Shut Up and Eat Your Fucking Dinner」(1997)

肉屋の店先には切った肉が並び、天井から肉の塊が下がっている。

その全体がホルマリン漬けになっていて、ポップな屋根と、「黙ってfucking dinnerを食べろ」の看板が付き、肉屋の店先といった趣。

ハーストのホルマリン漬け作品で扱われる動物は、牛や羊など、家畜が多い。ハーストには初期から、動物の死体を作品に使うことへの批判が多い。そんな批判に対して、でもお前らだって牛や羊を切り刻んで食べているじゃないか、黙って夕食を食べてろ、ということかもしれない。

「School Daze」(2021)

1尾ずつホルマリン漬けにされた魚で、おしゃれなモビールを作っている。

確かに、ふざけた作品もあるかもしれない。

●初期のホルマリン漬け作品

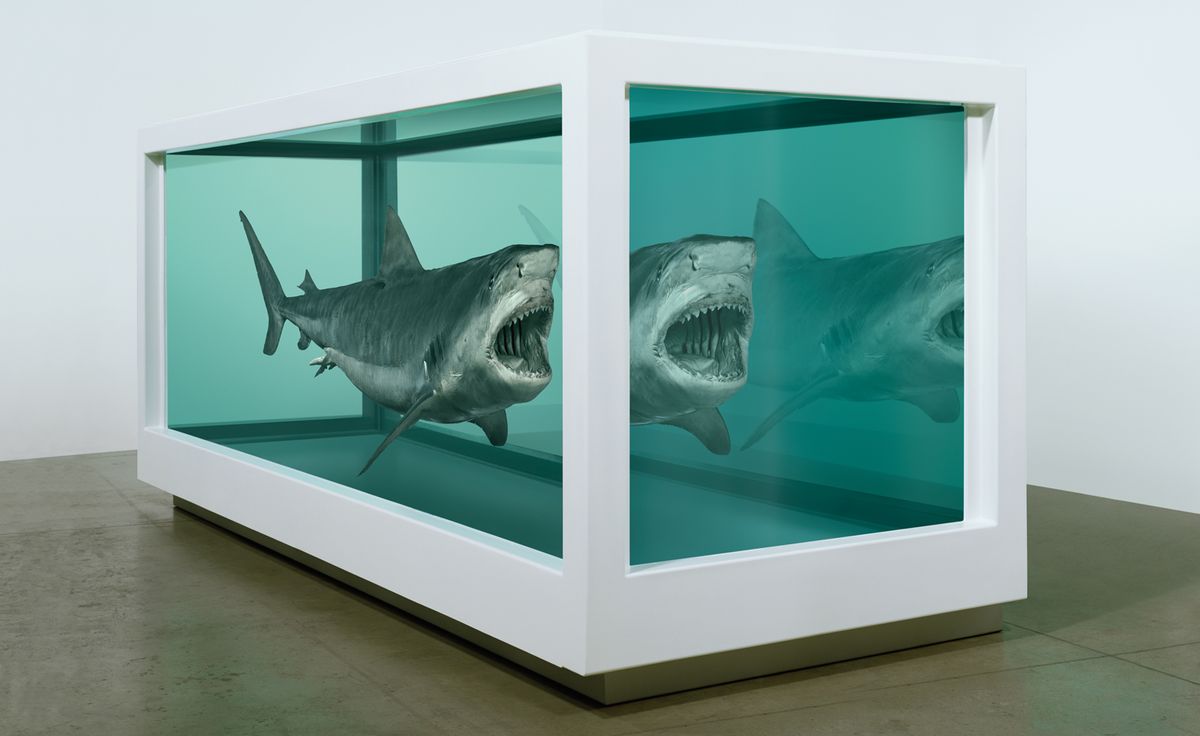

「The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living」(生者の心における死の物理的不可能性)(1991)

デミアン・ハーストは1965年生まれ。1990年、25歳のときには早くも、代表作の一つとなる「一千年」を発表する。91年に初めてのホルマリン漬け作品を発表した。漁師にオーダーして手に入れた大きなサメをホルマリン漬けにした。サメは口を大きく開けて、ガラスケースの中心に浮かんでいる。

ハーストの言葉によれば「ギャラリーに足を踏み入れると、自分の本当の恐怖、自分が恐れている本物のものに触れるような何かに直面するようなものにしたかった」。

生きている者は死を理解することはできない、とタイトルは言い、死んだサメは生きていた時の姿のまま静止している。(しかしサメはゆっくりと朽ちており、後にハーストは作品の中のサメを入れ替えた)。

ハーストの様々な作品に通底するテーマとして、死と生の対比ということがよく言われる。ハーストは「死から逃れたい一心で人間が過剰な何かを作り出す、アートとはそういうもの」と語る。

「Mother and Child, Divided」 (母と子、分断されて)(1993)

動物の死体を切断して断面を見せるというタイプの初めての作品。生きているかのうような姿でサメを展示したのと違い、ここではあからさまに「死」を展示している。

タイトルからは母牛と子牛が離れ離れになった、みたいに思えるが、母と子が分断されただけでなく、母と子それぞれも体を分断されている。体を左右半分に切断されて、片方ずつが液体を満たした水槽に入れられている。

森美術館のターナー賞展で日本でも展示されていたのを見た。親牛は想像していたより大きく、分断された親牛の間を通れるようになっていた。内臓を間近で見ることができる。

「Some Comfort Gained from the Acceptance of the Inherent Lies in Everything」(全てに内在する嘘を受け入れることで得られるいくらかの慰め)(1996)

97年の話題の展覧会「Sensation」で展示された作品。

12個の縦長の水槽が一列に並ぶ。2頭の牛を輪切りにし、それぞれの牛のパーツを交互に並べる。左端・右端とも牛の頭(鼻先)となっている。

動物の死体を芸術に使うというだけでなく、死体を輪切りにして断面を見せる。ハーストのホルマリン漬け作品の中でも最もショッキングな作品かもしれない。

ハーストが学生時代の88年に自主企画した、学生たちのグループ展である「フリーズ」展などがきっかけとなり、90年代のロンドンでは若いアーティストが多数、頭角を現した。著名なコレクターのチャールズ・サーチがそれを買い集め、彼らをYBA(Young Britsh Artists)という呼び名をつけて売り出した。97年の「Sensation」展はサーチ・コレクションによるYBAたちの衝撃的・挑発的な作品で賛否両論となった。歴史上、イギリスは国力の割には美術の中心になることがなかったが、YBAによって現代美術の中心になっていくのではないかみたいな雰囲気があった。

個人的な思い出としては、話題の「Sensation」の図録がAmazonというインターネット上の本屋で買えるらしいと知って2000年にAmazon.comでアメリカから取り寄せた。(当時、日本語のamazon.co.jpは、まだなかった)。そして、2001年に旅行でロンドンを訪れることになり、サーチギャラリーに「YBAの作品は見られますか」とメールしたら「サーチはYBAの作品をほとんど手放したので、見られません」と返答が来てがっかりしたのを覚えている。

「This Little Piggy Went to Market, This Little Piggy Stayed at Home」(こっちの子ブタは市場に、こっちの子ブタは家に)(1996)

子ブタが左右半分に切り分けられガラスケースに入っているのだが、ガラスケースは電動モーターでゆっくりと動き、二つの半身が重なったり離れたりする。

●2010年、ベルリンで見たハースト展

自分が唯一、ハーストのまとまった数の作品を見たのは、2010年、ベルリン Haunch of Venisonでの展覧会だった。ホルマリン漬け作品も2つ見ている。

「The Black Sheep with Golden Horns (Devided)」(2009)

羊は良く見ると角が金色に塗られていて、人工的で違和感がある。向かい合っているから内臓はよく見えない。毛色も黒に塗ってある。

金色のツノ、黒い体というのは宗教的に何か意味があるのだろうか。

「The Incredible Jorney」(2008)

小さめのシマウマが、ホルマリン漬けになっている。

ハーストのホルマリン漬け作品は牛や羊などの家畜が多いのだが、ここでは珍しくシマウマを扱っている。

体を切断したタイプの作品を見た後だと、物足りなく感じる。

つづき;

関連記事;