フェイスブックの友達とのコメントのやりとりで濱田徳昭先生の名前が思い浮かび、何だかとても懐かしい思いに包まれてしまいました。

ちょっと前に投稿した記事の中で、「当時バッハの受難曲などを歌うことを中心に活動していた一般の合唱団」と書いた合唱団を指導していたのが濱田先生でした。

私はこの合唱団で、バッハのロ短調ミサ曲、ヨハネ受難曲、マタイ受難曲、ヘンデルのメサイアなどを濱田先生の指揮で歌いました。(上記の記事に書いたプッチーニの「グローリア・ミサ」、ベートーヴェンの「合唱幻想曲」のコンサートもありましたね。)

これらは学生時代の重要な想い出になっています。

そう言えばその頃練習中に息子さんの話をしていたことがあったな。

「息子は絶対音感があってレコードを聴いてもちょっとピッチがずれていると気持ちが悪いらしく、回転数が調整できるプレーヤーで無ければ聴けないんだ。」と言うような感じの話をされていたことがふと頭をよぎりました。

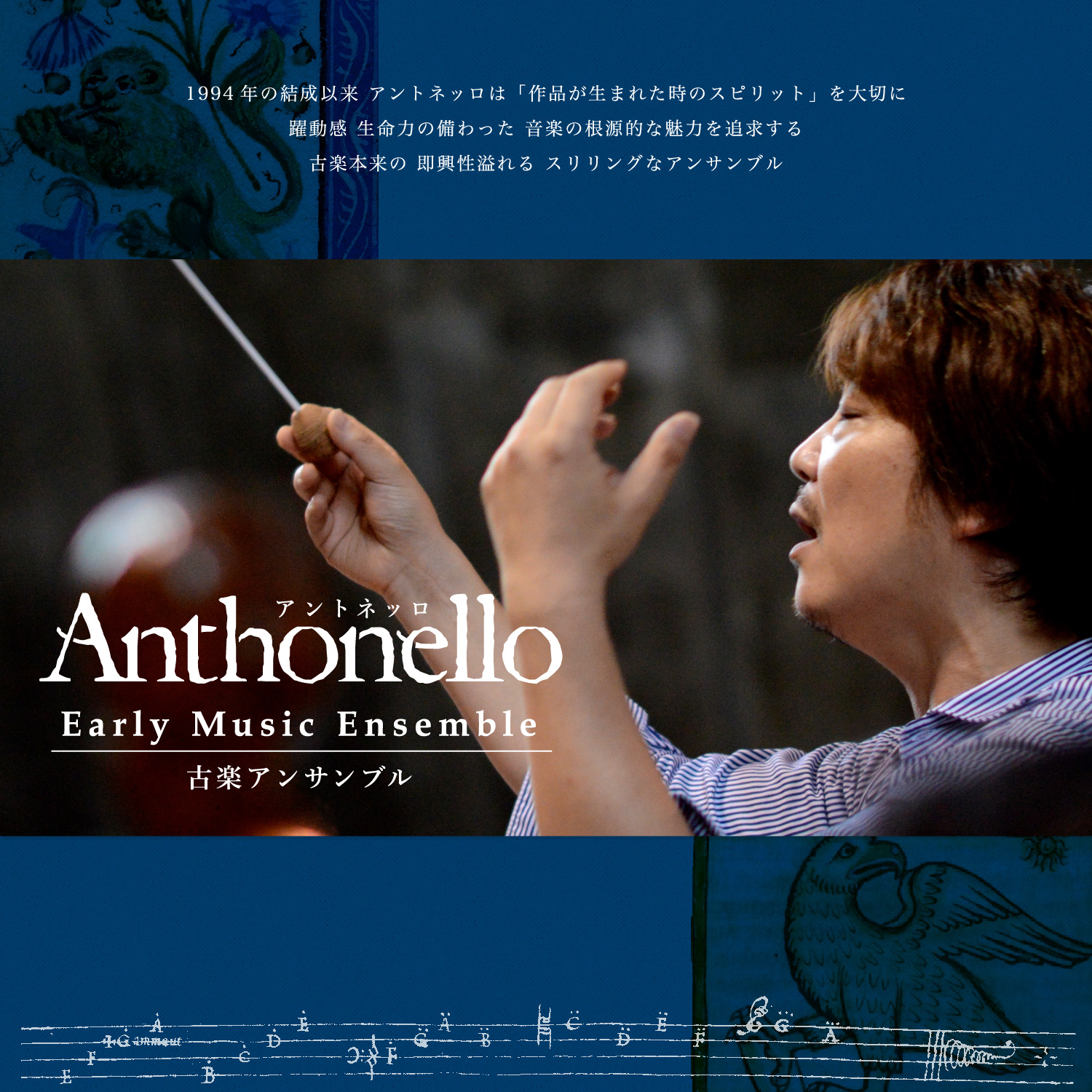

その濱田先生の息子さん、濱田芳通さんは今古楽の演奏で大活躍されています。たしかYoutubeにも音源があったはず。ちょっと前に色々聴いた事を思い出しまた検索してみました。

冒頭に掲載したのはモンテヴェルディの「聖母マリアの夕べの祈り」(Vespro della Beata Vergine)

昨年11月2日の東京カテドラルでの公演のライヴ映像。ハイライト版ですが熱さが伝わってくるようです。

「聖母マリアの夕べの祈り (Vespro della Beata Vergine; SV 206, 206a)はクラウディオ・モンテヴェルディ作曲による教会音楽作品。 カトリック教会での聖務日課の一部である晩課が元になっている。演奏に90分を要し、ソロと合唱とオーケストラが必要な大規模な作品で、これはバッハ以前の教会音楽では最大のものであったと考えられる。」(Wikipedia 聖母マリアの夕べの祈り より)

こちらは、リコーダーの演奏です。

ヤコブ・ファン・エイクと言う初期バロックのオランダの音楽家の作曲による「笛の楽園」と言う作品集の中の曲を演奏されています。

「ヨンクヘール・ヤコブ・ファン・エイク(Jacob van Eyck、1590年ころ - 1657年3月26日)は、オランダの貴族、音楽家。共和国時代の17世紀オランダにおいて、カリヨン奏者、オルガニスト、リコーダーのヴィルトゥオーソ(達人)、作曲家として、最も有名な音楽家であった。(中略)

ヤコブ・ファン・エイクは、『笛の楽園 (Der Fluyten Lust-hof)』の作曲者である。この作品集の編集版は、1644年、1646年、1649年、1654年、1656年に出版された[1]。『笛の楽園』は、140曲ほどの旋律を集めた、たいへん大規模な曲集であり、それぞれの曲にはソプラノ・リコーダーによる独奏のための数多くの縮小(ディミニュション)(英語版)や変奏が付けられている。そこに現れる主題には、民謡、舞曲、教会音楽、詩篇、当時の流行曲などが含まれている。変奏曲の中には、熟達したリコーダー奏者にとっても難曲というべきものも含まれている。『笛の楽園』は、ヨーロッパ音楽の歴史における管楽器独奏曲集としては最大規模のものであり、他人が書き起こしたわけではなく、一人の作曲家自身によって書かれた曲集としては、他に類を見ない規模のものである。」(Wikipedia ヤコブ・ファン・エイク より)

リコーダーの柔らかな響きが何とも言えなく心地よく響きます。かなり演奏が難しそうな所もあり聴き応えありますね。

コロナが治まってこういったコンサートが普通に聴ける日が早く戻ってほしいものですね。