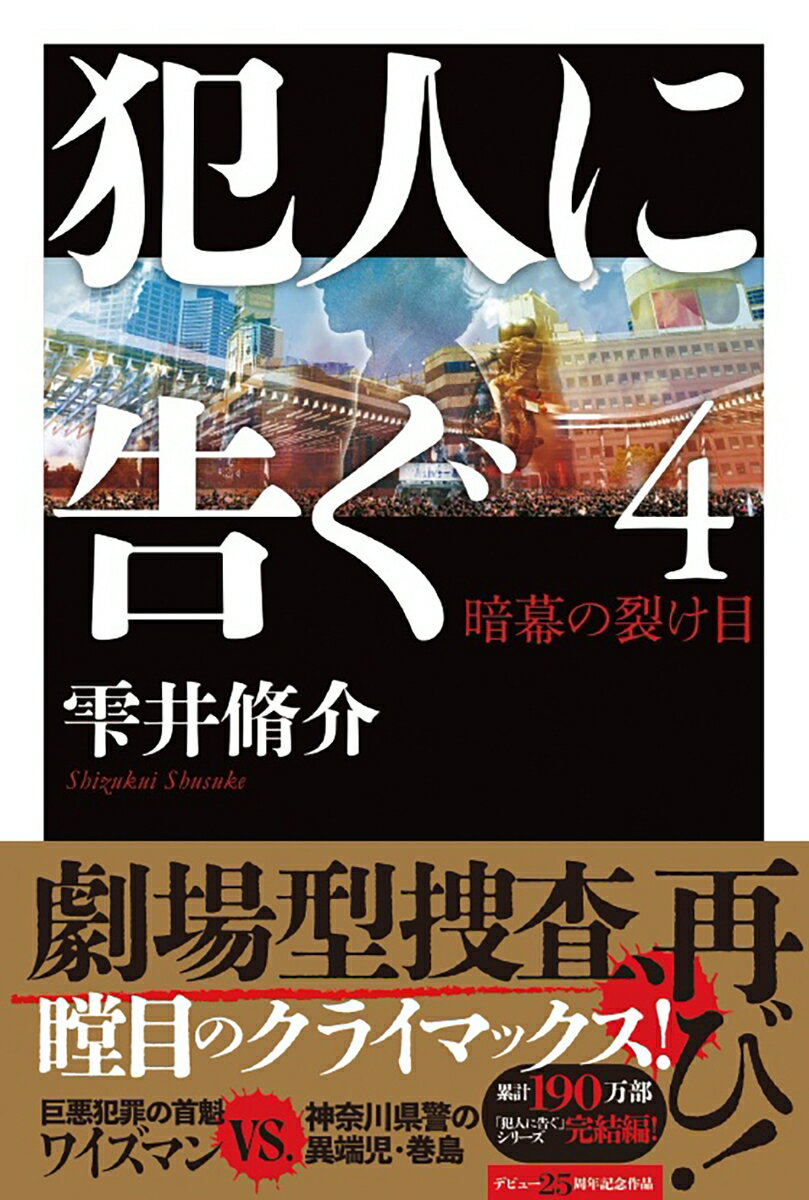

最近「犯人に告ぐ」の話をよく聞く。Jの店で飲んでいたら、それは「犯人に告ぐ4」のことだと教えられた。完結編でかなり面白いと言われる。そういえば20年くらい前の本、いわゆる「犯人に告ぐ1」が家の積ん読の中にあったような…と探したら出てきた。まずは上巻から。

「犯人が自己主張のためにメディアを使って自らを主役に仕立て上げ、その事件を茶の間の見せ物に変えてしまう。これを俗に劇場型犯罪と言う」これに劇場型捜査で対決する大藪春彦賞をとった警察小説だ。

6年前の誘拐事件の捜査でミスを犯し全責任を負わされた神奈川県警の巻島史彦警視。記者会見でも失態を演じて足柄署の特別捜査官に左遷される。特命係のようなポジションだ。そして6年後川崎で起きる連続児童殺害事件。行き詰まる捜査を打開すべくテレビニュースに警察が出演して市民に情報提供を呼びかけながら犯人と対峙する荒技に踏みきることとなった。そしてその大役に巻島が指名された。

まだ上巻ですからね。この6年前の誘拐事件の様子。メンツを守りミスを部下個人に押し付ける警察組織、警察を挑発し被害者家族との分断を煽り話題作りをするマスコミ、感情抑制できない被害者家族…。胸糞悪い描写である。作者としては読者に後半スカッとさせるためには主役以外は悪者として描く。そして主役を徹底して不条理なほど虐める。なんとも納得いかないのだが、ウケるエンタメ小説の書き方である。

そして6年が経って巻島が戻ってくる。左遷された足柄署で高い検挙率を誇る。警官らしからぬ長髪、以前とは違う冷静でふてぶてしい印象。組織を、マスコミを、そして犯人をやっつけてくれそうな頼もしい雰囲気になって帰って来た!この巻島を映画ではトヨエツが演じたのか!しかし6年前にミスを背負わせた上司で劇場型捜査を発案し巻島を指名した曽根本部長。そしてその甥で今回の捜査で巻島の直属上司となるキャリア組の植草課長。まだ若いゆえに植草が甘ちゃんで余計なことしそうな匂いぷんぷん。まるで絵に描いたようなキャストだ。

そして最初のニュース放送が始まる。ここで上巻は終わる。下巻はグルングルン進むんだろうなと思いつつ、下巻を読む前にJの店で「土台穴」の話をしてたらRに勧められた別の本を読もうかな、と。脈絡なく読んでていろいろ忙しい。

東京も雪が降ったのでベランダの窓を開けて外を見てたら猫が外に出た。もちろんうちの猫にとって雪初体験である。