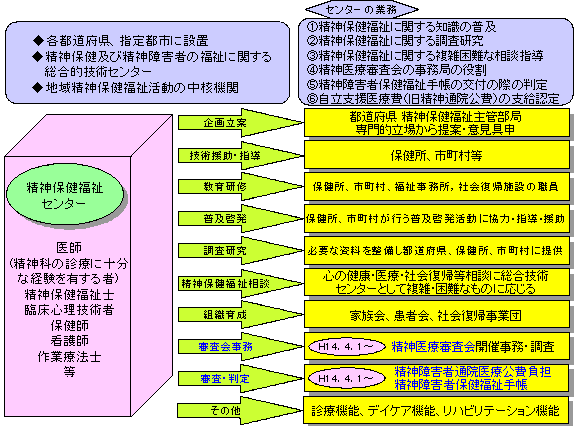

第3章に掲げられているのは「地方精神保健福祉審議会」および「精神医療審査会」の規定です。どちらも名称が似ており、機能や役割なども混同しやすい為、まずは図から俯瞰することにしましょう。

「精神保健福祉士 受験ワークブック2013 専門科目編」中央法規 365頁より改変「地方精神保健福祉審議会」は、都道府県及び政令指定都市に置かれる機関で、平成17年改正以前は必ず設置されたもので、その業務内容は法改正によって変わっていきます。

昭和62年改正において「精神医療審査会」が新設・必置され、通院医療費公費負担制度(現在は廃止、自立支援医療制度へ移行)の申請についての審査を行う機関となった(当時の名称は「地方精神保健審議会」)。平成7年改正では、障害者基本法によって精神障害者が福祉の対象に位置付けられ、その業務として精神障害者福祉に関する項目が追加、さらに精神障害者保健福祉手帳の判定審査を行うこととされ、名称も現在の「地方精神保健福祉審議会」に改められます。

一方、平成11年改正では、平成14年4月1日より通院医療公費負担制度の申請及び精神障害者保健福祉手帳の申請に対する決定に関する事務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものについては、精神保健福祉センターで行うこととされました。

なお、平成12年4月1日に施行された「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」により、必ずしも「地方精神保健福祉審議会」の名称を用いなくても、その機能を有している精神保健福祉に関する審議会その他の合議制機関であれば足りることとなります。

そして平成17年改正において、各都道府県に設置を義務付けていた地方精神保健福祉審議会は、地方分権推進の動向から、その設置を都道府県の裁量に委ねる(任意設置する)ことになりました。

次に「精神医療審査会」の業務内容をみてみましょう。

「精神保健福祉士 受験ワークブック2013 専門科目編」中央法規 266頁より改変本法第6条の2にて、精神保健福祉センターが精神医療審査会の事務を行うと規定されていたのを覚えていますでしょうか。つまり都道府県(政令指定都市)に必ず存在する機関です。

審査会が設置されたのは昭和62年改正時です。そもそも昭和62年の改正は、宇都宮病院事件に代表される、入院患者の人権に配慮した適正な医療及び保護の確保と精神障害者の社会復帰促進を図る観点から行われたことは、既に述べた通りです。精神科病院入院中の患者に対する人権確保の後ろ盾的な存在こそ、この審査会の在るべき姿です。

その業務内容は、上図をみて頂ければ分かるように、退院請求・処遇改善請求の審査および医療保護入院の届出、措置入院・医療保護入院の定期病状報告の審査を行うとされています(入院形態や請求に関しては、本法の別の条文にも詳しく記載されているため、別の機会に解説いたします)。都道府県知事(政令指定都市の長)は、審査会の審査結果に基づいて、請求者(入院中の者など)に退院命令や処遇改善命令を出します。審査会から直接本人へ決定通知を下すことはできません。

続いて委員構成ですが、定数に指定は無く医療委員・法律家委員・学識委員の三者で構成されており、その中には「合議体」と呼ばれる個別の審査案件の決定組織が存在します。審査会には何合議体あってもよいとされていますが、1合議体の構成は必ず医療委員2名以上、法律家委員1名以上、学識委員1名以上のいる5人でなければなりません。5人(奇数人)であるべきとされるのは、審査決定に多数決を採る場合に必要な人員であって、その結果を下さねばならない為です。しかし多数決で審査決定を採る場合でも、全員が納得のいく処遇でなければならないともされています。ちなみに学識委員にはPSWも参画することができますが、都道府県知事の任命を受ける必要があります。

ざっくりとですが、まずは図をみながら大まかな内容を頭に入れておいてください!ちなみに、これで地域精神保健福祉審議会の役割が消えたわけではありません。それは精神医療審査会と併せて、条文からその機能などを解説していきましょう。

第三章 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会(第9条~第15条)

(地方精神保健福祉審議会)

第9条 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項(※1)を調査審議させるため、都道府県は、条例で、精神保健福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方精神保健福祉審議会」という。)を置くことができる(※2)。

2 地方精神保健福祉審議会は、都道府県知事の諮問に答えるほか、精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項に関して都道府県知事に意見を具申することができる。

3 前二項に定めるもののほか、地方精神保健福祉審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

第10条 削除(※3)

第11条 削除(※3)

(※1)精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項…その内容は条理の範囲で、諮問(しもん:下の者に意見を求めること)を行う都道府県知事(政令指定都市の市長)または意見具申(ぐしん:上級機関に対して意見を述べること)を行う審議会自らの判断によるものです。

(※2)置くことができる…本条に規定する事項を審議することができれば、単独で地方精神保健福祉審議会として設置するものではなくても、例えば社会保障に関する審議会の部会として設置し、部会の決定を審議会の決定とすることもできます。

(※3)第10条及び第11条の削除規定…委員構成や任期等に規定がありましたが、平成17年改正において設置義務の廃止とともに削除されました。

(精神医療審査会)

第12条 第38条の3第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第38条の5第二項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、精神医療審査会を置く。

(委員)

第13条 精神医療審査会の委員(※1)は、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者(第18条第一項に規定する精神保健指定医(※2)である者に限る。)、法律に関し学識経験を有する者(※3)及びその他の学識経験を有する者(※4)のうちから、都道府県知事が任命する。

2 委員の任期は、二年とする。

(審査の案件の取扱い)

第14条 精神医療審査会は、その指名する委員五人をもつて構成する合議体(※5)で、審査の案件を取り扱う(※6)。

2 合議体を構成する委員は、次の各号に掲げる者とし、その員数は、当該各号に定める員数以上とする。

一 精神障害者の医療に関し学識経験を有する者 二

二 法律に関し学識経験を有する者 一

三 その他の学識経験を有する者 一

(政令への委任)

第15条 この法律で定めるもののほか、精神医療審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

第16条 削除

第17条 削除

(※1)委員…委員数については、各都道府県(政令指定都市)の

審査事務量に応じ、また一部委員の欠席等により運営に支障が生じないよう

余裕をもった任命を行うことが適当です。

(※2)精神保健指定医…特に人権保護の徹底を図る見地から「精神障害者の医療に関し学識経験を有する者」(医療委員)については、

本法第18条に規定されている精神保健指定医に限ることとしました。

(※3)法律に関し学識経験を有する者…審査会においては、精神科医療の観点を中心としつつも、

適正な医療及び保護を確保するためには患者本人の意思によらない入院や行動の制限等を行わなければならない場合があるという精神科医療の特殊性を踏まえ、総合的な観点から入院継続の適否等の審査を行う必要があることに鑑み、

「法律に関し学識経験を有する者」(法律家委員)がその委員とされたことであるとされています。

(※4)その他学識経験を有する者…社会福祉協議会の役員、その他の公職経験者であって精神障害者の保健・福祉に関して理解を有する者をいいます。なお、審査会を三者構成とした趣旨から、医師や法律家を学識委員として任命することは避けるべきとされています。

(※5)合議体…合議体については、各都道府県(政令指定都市)の審査事務量に応じて複数設けることができることが可能です。ただし個別の案件の審査に関して、複数の合議体による合同審査を行うことは予定されていません。

具体的な審査に当たっては、医療委員・法律家委員・学識委員がそれぞれ1人出席すれば、議事を開き議決することが可能ですが、できる限り合議体を構成する5人の委員によって審査を行うことが望ましいとされています。

合議体を構成する委員を指名する際は、委員の事故等の場合に臨時に合議体を構成する予備的な委員を、予め他の合議体の委員や合議体を構成しない委員のうちから定めておく必要があります。

(※6)審査の要件を取り扱う…合議体の議事は出席した委員(合議体の長を含む)の過半数で決するものとされています。しかし可否が同数の場合、次回の会議において引き続き審査を行うか、他の合議体によって審査を行うかの方法によります。

また、委員の構成員が当該審査に係る精神科病院の管理者であったり、当該患者の配偶者または3親等以内の親族であったり、当該患者または保護者等の代理人などであった場合には、該当議事に参画することはできません。

さらに、合議体の審査は非公開とします。ただし審査結果が報告された後は、精神障害者の個人情報以外の情報については公開が原則です。

超不快です

超不快です

の登録件数が日本の人口を上回ったのは皆さんご存知ですか

の登録件数が日本の人口を上回ったのは皆さんご存知ですか ついに一人一台の時代を超越しましたね。残念ながら我が家は一人一台ですがf^_^;

ついに一人一台の時代を超越しましたね。残念ながら我が家は一人一台ですがf^_^;

それと私も詳しいことは分からないのですが、ファイルの転送速度を計るアプリ(CrystalDiskMark)があったので、元々入っていたHDDと速度勝負してみました。

それと私も詳しいことは分からないのですが、ファイルの転送速度を計るアプリ(CrystalDiskMark)があったので、元々入っていたHDDと速度勝負してみました。 前からあったHDDの転送速度

前からあったHDDの転送速度

新調したSSDの転送速度

新調したSSDの転送速度

……とは言ってももうすぐ臨床実習でいなくなるんですが。

……とは言ってももうすぐ臨床実習でいなくなるんですが。 の授業。。。そんなの公務員試験だけにして!とはいえないですもんね。こんなこと考えたら厚生労働大臣から怒りの鉄槌が下ります(^▽^;)

の授業。。。そんなの公務員試験だけにして!とはいえないですもんね。こんなこと考えたら厚生労働大臣から怒りの鉄槌が下ります(^▽^;)