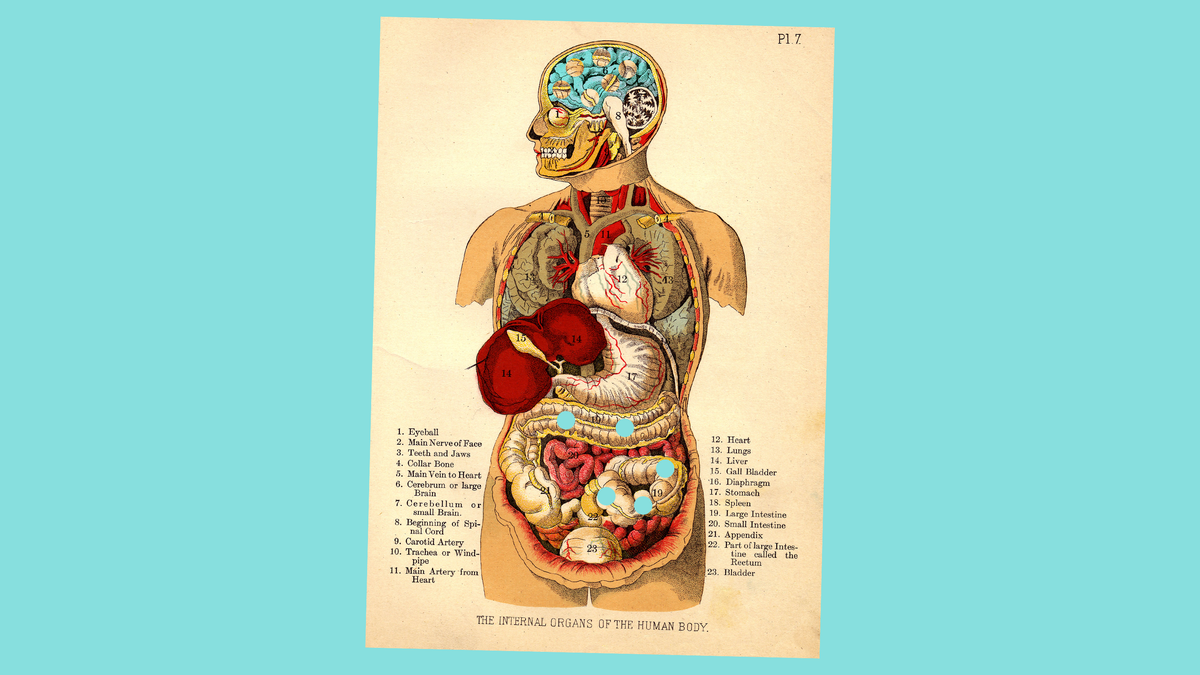

“腹に落ちる”という言葉は、洋の東西問わずにあることについて考えていました。

”follow your gut instinct " (腹の本能で決めろ)などとよく英語圏の人は言ったりします。腸が煮え返る、という言葉を取ってみてもやはり脳ではなく腹で感情を感じている実感が私たちにはあるということなのでしょう。

昨日この記事を見かけて、やはり腸内細菌の多様性とか特性が、その人の神経系に深くかかわっているという研究が進んでいるなと思いました。

以下訳です;

腸内の生態系と脳障害の関連性

腸と脳のつながりは、アルツハイマー病やパーキンソン病などの疾患に影響を及ぼす可能性がある。

私たちの腸の中には、何兆もの微生物が生息する小さな生態系があり、これらの細菌は、消化、免疫系、さらには脳機能にまで影響を及ぼします。科学者たちは、アルツハイマー病やパーキンソン病などの神経変性疾患を含む、精神的および神経学的疾患における腸内細菌の潜在的な役割の研究も開始しました。腸内微生物が影響を及ぼすことが証明されれば、これらの疾患の作用機序が明らかになり、早期の発見と新たな治療標的につながる可能性があります。

神経変性疾患は、神経細胞を進行性に損傷して死滅させ、精神機能または運動機能(時にはその両方)に問題を引き起こす。過去30年間で、これらの疾患は世界の高齢者人口の増加に伴って増加してきたが、治療法はなく、有効な治療法もほとんどない。アルツハイマー病およびパーキンソン病がその原因であり、世界中の数百万人が罹患している。

これらの疾患は、遺伝因子、環境因子、年齢関連因子および生活習慣因子の組み合わせから生じるが、ほとんどの場合、医師は原因を特定できない。脳が腸とつながっていることを考慮すると、研究者らは腸内微生物の潜在的な役割に注目しつつある。

今回の研究の多くは、消化管の問題と関連するパーキンソン病に焦点を当てている。しかし、腸内微生物叢とアルツハイマー病および筋萎縮性側索硬化症(ALS)などの他の神経変性疾患との予備的な関連性も明らかになってきている。

腸内の微生物の大部分は細菌であり、細菌は神経系と直接間接的に連絡している。神経系は精神機能、運動、知覚、呼吸などの自動プロセスを制御している。

腸と脳の軸と呼ばれる双方向のつながりを介して、微生物は神経や化学経路を介して脳と連絡している可能性があります。例えば、腸内細菌は神経伝達物質や脳の分子メッセンジャーなどの化学物質を合成します。これらの分子は、腸壁に吸収されて血流に入ると、脳に到達します。細菌は免疫細胞とも相互作用します。これは免疫細胞のシグナル伝達経路を介して間接的に脳に影響を及ぼす可能性があります。あるいは、神経変性疾患の後期段階では、直接的に脳に影響を及ぼす可能性があります。疾患の後期段階では、免疫細胞がより多孔性の血管を介して血流から脳に侵入する可能性があります。

神経変性疾患における腸内細菌の役割は、依然として新たな研究分野である。エモリー大学のティモシー・サンプソン助教授(生理学)は、「当然ながら懐疑的な見方もある」と述べている。

ボルドー大学の認知神経科学者ジャンピーテル氏は「まだ比較的若い分野なので、未知の部分が多い」と指摘する。最近まで、腸内微生物叢と神経変性疾患に関する研究は、疾患を有する人と有しない人の微生物群を比較することに限定されていた。ほとんどの研究では、こうした生態系内での活動を詳細に調査していなかった。

シドニー大学で微生物学を研究するモーリン・オマリー氏は、「こうした相互作用を理解するには、このコミュニティーを分解すった。消化管がパーキンソン病に関る必要がある」と語る。しかし、過去5年間で、こうした相互作用を解明するグループが増え、特定の微生物や分子が病気に関与している可能性があるかを研究している。

特にパーキンソン病は、消化管-脳軸に関心のある研究者の注目を集めている。便秘のような胃腸の問題は、疾患に特徴的な運動関連症状が発現する何年も前に発症することが多い。

シェフィールドハラム大学のリン・バーカー准教授(認知神経科学)は次のように述べている。「ジェームズ・パーキンソンがパーキンソン病になった『ふるえ性麻痺』と診断された当初の主な特徴の1つは、患者に難治性の便秘がみられたことであ与しているという事実は秘密ではなかった。

研究者らは便サンプル中の細菌遺伝子を調査して腸の細菌組成を概算する。これらの研究から、パーキンソン病患者と非パーキンソン病患者のマイクロバイオームは異なることが示されている。これらの差は、食事などのマイクロバイオームに対する他の影響とは独立して生じる。「しかし、これは“ニワトリと卵”の問題につながる」とサムソン氏は述べた。「この疾患がマイクロバイオームを変化させたのか、それともマイクロバイオームの変化が疾患に影響したのか?」

メイヨー・クリニックの医学生理学教授でマイクロバイオーム・プログラムの共同責任者であるプルナ・カシュヤップ氏らのチームは、小規模な予備研究において、パーキンソン病のマウスモデルを用いて、マウスが運動関連症状を発現するのに腸内細菌が必要であることを明らかにした。無菌マウスでは、細菌、真菌、ウイルスが体内または体表面に検出されない場合、運動の問題は発生しなかった。

ラットおよびマウスを用いた研究では、腸内細菌である大腸菌(Escherichia coli)が、パーキンソン病患者の脳内で形成されるα-シヌクレイン(α-synuclein)タンパク質凝集に類似したタンパク質を産生することも示されている。α-シヌクレインを過剰発現するように遺伝子操作されたマウスにおいて、サムソン氏は腸内のこの細菌タンパク質が脳内のα-シヌクレイン凝集および運動症状の両方を悪化させることを示した。

オマリー氏は、これらの動物実験は以前の研究よりも詳細に行われているが、動物試験はヒトでは再現できないことが多いため、解釈には注意が必要であると警告した。しかし、「示唆的な知見のいくつかを得ることができ、それによって何が起こっているかについてより良いモデルを構築することができると考えている」と同氏は述べた。

ごく最近、少数の研究グループが、アルツハイマー病などの他の神経変性疾患における腸内マイクロバイオームの障害を調査し始めた。βアミロイドプラークと呼ばれるタンパク質の凝集は、アルツハイマー病患者の脳細胞機能を破壊する。アルツハイマー病のマウスモデルも、腸内微生物の役割を示唆している。

「我々はそれを脳付ける機序は解明されておらず、それが確実に解明されるまで、効果的な治療法を開発することはできないであろう」

ウィスコンシン大学の内科学教授であるバーバラ・ベンドリンは、次のように述べている。「これらのマウスを無菌状態に維持すれば、アミロイドプラークはそれほど多く形成されない。ある意味で、微生物とアルツハイマー病の病理発生との間に何らかの関連性があることが示唆されている」

ヒトを対象とした研究の出発点として、ベンドリン氏らは便サンプルを解析することにより、アルツハイマー病患者の腸内マイクロバイオームを研究した。アルツハイマー病患者25人および非アルツハイマー病患者25人を対象とした小規模研究において、同研究者らは、アルツハイマー病患者の腸内細菌の多様性が低く、特定の細菌の量が異なることを見出した。また、同研究者らは被験者の脳および脊髄を囲む脳脊髄液(CSF)を分析し、アルツハイマー病関連のバイオマーカーと腸内マイクロバイオームの関連性を調査した。

「無症候性であっても、腸内微生物叢と脳脊髄液バイオマーカーとの間には関連性があることが見出された」とベンドリン氏は述べた。「これは、おそらく、認知症発症前であっても存在する腸と脳の病理との間に関連性があることを示唆している」

研究者らは腸内細菌とALS(筋に動力を供給するニューロンが徐々に死滅する疾患)との関連性についても研究を開始した。ヒトの一部の症例でALSを引き起こすことが知られている遺伝子変異を有するマウスを対象とした研究において、スタンドフォード大学神経学部の腸~脳軸を研究する博士研究員であるブラッハーエラン氏らのチームは、腸内微生物叢の変化がALS症状に先行することを明らかにした。ブラッハー氏によれば、このような変化はALSと関係している可能性があることが示唆されるという。

研究者らはまた、ある種の腸内細菌がマウスにおいて疾患を変化させる分子を産生することも見出した。マウスにプロバイオティックサプリメントを投与すると、ニコチンアミドのレベルが上昇し、症状が改善した。ニコチンアミドはALSに関与していると科学者らが考える細胞経路の重要な化学物質を産生する。「したがって、マウスを特定の細菌で治療することによって疾患の進行および発現を変化させることができる。これは非常に驚きであった」とブラッハーは述べた。

ALS患者は、非ALS患者と比較して、便サンプル中のニコチンアミド代謝に必要な細菌遺伝子レベルが低かった。また、血中および脳脊髄液中のニコチンアミドレベルも低かった。「我々は、ALSを治癒できたと言っているのではなく、ヒトの疾患進行において何かを変化させることができたと言っているのでもない」とブラッハーは述べた。より大規模なフォローアップ研究によって、ALSの根底にある機序が明らかになり、潜在的な治療標的が明らかになる可能性があるということです。

しかし総体的にみて、神経変性疾患におけるマイクロバイオームの役割は依然として謎である。バーカー氏らは小規模な実行可能性研究のデータを解析して、パーキンソン病患者に一般的なプロバイオティクスを投与することでマイクロバイオームの組成が変化したり、生活の質に影響が及んだりする可能性があるのかを調査している最中である。過去の研究とは異なり、同研究者らは微生物群における全体像の変化を超えて、特定の細菌種が無くなることを調査している、とバーカー氏は述べた。

しかし、研究からマイクロバイオームをベースにした神経変性疾患の治療法が明らかになるには程遠い。ある種のプロバイオティクスまたは食事の変更が一部の症状の緩和に有効であることが示されたとしても、これらの複雑な疾患の治癒にはならないだろう。腸内微生物が神経変性に関与している場合、これが他の潜在的な疾患の原因とどのように適合するかを解明する必要もある。

「これを脳と関連付ける機序は解明されておらず、解明されない限り、効果的な治療法を開発することはできない」とベルドリン氏は述べた。