勇気づけの嵐

<重要なお知らせ>

【記事再掲載のご案内】

本ブログに移行して来る前の記事を現在時刻で再掲載したところ、多くの方にご覧頂き好評でした。

そこで、最初に戻って再々投稿して行きたいと思います。

既にご覧頂いている方々には、はなはだくどい事になってしまいますが、続けてすぐに新規の記事を投稿しますので、少々お待ち頂けると有難いです。

その際、本記事はオリジナル日付2018年11月10日に変更しこちらの記事一覧に加わって行く事になります。

<日替り記事>

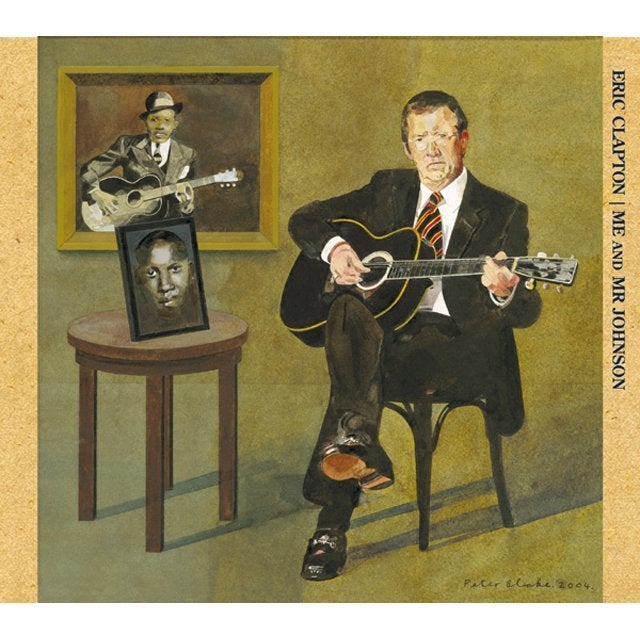

【音楽遍(偏・変)歴・ブルース編・4】

さて、珍しくもブルースを専門にかける「オープンハウス」には学友と2人で入り浸りで、房之助さんにはよくリクエストしてましたね。

膨大なレコード・コレクションは、マスターの萩原さんと房さんが、私もよく行った心斎橋のサカネ楽器でまとめて買ってきたり、ヨーロッパやアメリカにメール・オーダーして集めたものだそうです。

そして店内での房さんは「針金の音」とか言って、アンプにつながないギターでよくレコードと競演されてました。

(続く)

<シリーズ・自由研究ノート>

【お断り】

本シリーズでは、今までのキーワードシリーズと異なり極私的見解が多く含まれて来ますし、にわか学習による誤認もあり得ます。

なので、アドラー心理学についても触れている、色メガネを通して書いたエッセイとお読み取り頂ければ有難いと思う次第です。

【勇気づけの嵐・22】

6)DOOR TO DOOR/主演:二宮和也

倉沢英雄は脳性まひによる右半身麻痺、言語障害がある22歳の青年。

死んだ父親と同じセールスマンとして就職したものの、慣れない仕事に戸惑ってばかり。

それでも、持ち前の明るさと、母親の励まし、同僚のサポートを受けて、ひたむきにがんばる英雄。

その姿に、周囲の"心のドア"も次第に開いて行く。

この話のモデルになったビル・ポーターさんは、日本の視聴者に向けて、「自分が何ができないかではなく、何ができるのかを考えましょう。」と訴えています。

アドラーカウンセリングでは、「・・・をしてはいけない」とは言わない様にし、「・・・をしてみてはどうでしょうか?」と言います。

ポジティブな前向きの言い方が、落ち込み、反発、抵抗を和らげ、勇気づけにつながるのです。

アドラー心理学とは<理論>8)使用の心理学」でご紹介しましたが、人は目標追求に向けて、自分を道具として使用します。

重要なのは、何を持っているかではなく、持っているものをどう使っているかです。

人に比べて劣っているところがあっても、それを跳ね返したり、代替手段を実践することで、いくらでも克服できると考えます。

盲目の天才ミュージシャンも沢山活躍してますね。

また勇気づけ技法に「加点主義」と言うのもあります。

よくやりがちなのは、できないところに注目してそれを指摘する事により直していこうとするやり方で、これを減点主義と言います。

一方、今現在を自己受容し、そこを基準点とし、良いところ、できるようになったところ、当たり前にできているところに注目し、これを相手に伝えたり、自己肯定したりするのを加点主義と言います。

どちらが困難を克服する勇気が湧いてくると思いますか?

(続く)

【アドラー心理学と信仰・愛について(対神関係論)・22】

<ユングについて>

ユングについては本ブログ「精神分析/分析心理学」等で度々書いていますので、そちらも是非ご覧下さい。

フロイトは無神論者でしたが、牧師の息子であるユングの著書には、アドラー以上に聖書からの引用がありますし、同じく東洋思想等も取り込みながら、神秘的な理論を展開しました。

神秘主義については、私自身体験が乏しく、多くを語れません。

でも人類共通に働く心の深い奥の方にある普遍的無意識や、それを通して起こる、虫の知らせ等、因果関係に拠らず同時に起きる関連現象を言う共時性等の考えは、個人的に受け入れる事ができます。

そして、宗教は無意識の領域にある非日常的なものではあるが、病的なものではないと言ってます。

また後の「<3種類の救済>」に関係しますが、クライアントの状況から、告解を精神療法として認めたり、マリア信仰を大衆から起こったものとして評価していたりと、父のプロテスタントよりも、人の力による自力救済を認める傾向のある、カトリックの方に近かった様です。

また、ユング派の河合隼雄先生の著書「宗教と科学の接点」では「原因を追及しての悪者探しは心理療法に有害で、これからどうするかが重要」と、アドラー心理学の目的論を援護する様な記述に加えて、もう一つ因果関係に拠らないものとして「思考機能より感情機能を高め、共時性に注目する事によって療法の効果が得られる」と言われていて、これも理解できます。

ユングは、フロイトやアドラーの学説について、性と権力と言う2つの道筋によって、私達の暗い無意識を探求したと高く評価しつつも、これら無意識は、光ある自己実現と共存して行くと考えていました。

<信仰、科学との関係>のところで詳しく述べましたが、客観的因果関係を追求する科学的なアプローチから距離を置いたアドラー心理学の考えは、「1.アドラー心理学とは<理論の概要>」に紹介した理論の内、特に2)機能主義、3)目的論、5)責任性、8)使用の心理学、9)現象学、10)価値の心理学等に良く現れていますが、さらに、善因善果でないキリスト教の愛、そしてユングの言うこの共時性が加わって、信仰との結びつきがはっきりしてくる様に思います。

一方、ユングの悪についての考えは、キリスト者とも最後までかみ合わなかった様です。

ここからはユングについての全く個人的な見解なのですが、現象学についてはアドラーと同じ方向性が伺えるものの、善と悪、愛についての考え方については、アドラーの方が、よりキリスト教信仰に近い様に思えます。

重症の精神病の原因等と考えられる否定的・悪魔的な影(シャドウ)の様な、意識を圧倒する普遍的な無意識を自己(セルフ)に統合しようと言う扱いに於いて、原因論より目的論を採るアドラーの方法と方向が異なる様に思えます。

普遍的無意識にあるもう一人の自分を統合して生まれ変わる自己実現と言われても、原因論的な悪には近付きたくはないのです。

悪の言い訳になってアドラーの言う責任性の理論と異なってきますね。

原因としての悪にのまれたり統合したりするより、建設的な方向に自ら目的を向け自己決定するのがアドラー流です。

そして、古代教会最大の教父アウグスチヌスは「悪は善の欠如した状態、善さの分量が劣っている状態であって、悪しきもの自体が善きものの外に自在してはいない。また、人間の在り方では、悪とは、意志の誤った決定によって物を悪しく用いる事であって、意志の作用が生み出した仮象にすぎない。」と言っています。

これは若い頃、性の快楽に溺れていたにも拘わらず回心した聖人だからこそ、幸福とは何かに気付いた上での確信だと思います。

使い方を誤らなければいいのです。

これは、「<理論の概要>8)使用の心理学」で言っているアドラー心理学の理論と通じるものがある様に思えます。

アドラー心理学では、悪という表現に出会うことはほとんどなく、不適切、非建設的と言った表現を使います。

そして、「<共同体感覚と聖書の言葉>⑤〔信頼感〕」のところで、行為と行為者を分け、人格攻撃をしないという考えをお伝えしましたが、これは人間の中には悪の実体が存在せず、善が欠如している為、持っているものを悪く使っているに過ぎないという考えが前提になると思います。

不適切な言動については「共同体感覚の欠如」と表現しますが、これは「善の欠如」と同じ意味になりますね。

「父よ、彼らを赦してやってください。そのやっていることが分からないのですから。」というイエスの言葉も響いてきます。

原罪は人間の弱さ、善の欠如の現れとして、赦され救済されるのでしょう。

また、人間には所属本能があるので根本的意図は善であると、野田俊作先生が自著「続・アドラー心理学トーキングセミナー」で述べています。

治療面で考えますと、ユングの言う、悪も含んだ普遍的無意識と自己の統合と言うよりは、アドラー流の、感情のコントロールや勇気づけ等で共同体感覚への接近を意識的に助ける、といった関わりが有効ではないかと思います。

例えば、河合隼雄先生「ユング心理学入門」の中で、時々宇宙旅行をする妄想に囚われていた科学者の治療例として、分析家が一緒になって宇宙誌を作る事をしていたら、クライアントが妄想である事に気付いて来て治癒に向かった事例が紹介されていて、これは、分析家自身が集合無意識に降りて行っての働きかけの結果と述べられています。

しかし、これはフランクルの言う逆説志向でクライアントが自分を離れたところから見られる様になったかあるいは、分析家が宇宙誌作成という活動を共にした事によって、クライアントが自分のありのままを認められたと自己肯定感を得て、また宇宙誌作成という貢献感に目覚めた事で勇気づけられ、自分の誤った目的達成の仕方に気づいて変容して来たのではないかとも思えます。

いずれにしても分析家の意識的な働きかけによるものではないでしょうか。

また神経症の場合では、不適切なシャドウは、各個人の誤った劣等克服の道具の内、無意識的な誤使用と捉える事ができるので、アドラーカウンセリングの代替案を試していくだけでも対応できる様に思えます。

(続く)

<シリーズ・アメブロ過去記事の復刻>

NHK・BS「刑事コロンボ」をつけていたら、「カミさん」の葬儀シーンが流れていてびっくり。

名セリフも聴かれなくなるのかな?と、観入っていたら、捜査の為のお芝居と分かりホッとしました。

警部に逮捕され獄中死した夫の恨みを晴らそうと、毒入りのレモン・マーマレードを警部にプレゼントした犯人。

この犯人の心理を自ら調査し、策略から大事なカミさんを守った上、それを逆手に取って偽の葬儀に犯人を参列させ、その後の、自身も毒をあおるお芝居に引っかけ自白させてしまう敏腕刑事!

見事な貢献です。

アドラー心理学で言う非建設的言動の内、主導権争いの次の段階である復讐。

ドラマ「家族ゲーム」でも描かれていた様に、見た目より、仮面をかぶった輩の変人ぶりの方が如何に恐ろしいかですね。

そして、ラストでよく語られる、「犯人を見つけるだけで、裁く事は仕事ではない。」との言葉。

味わい深いです。

犯人がうろたえ苦しむのは、コロンボではなく自分のせいですからね。

<列車で豪!の旅・2>

メルボルン2日目は自由散策。

途中、一時的に雨がぱらついたのですが、街行く人々が誰も傘をさしてないのにはびっくりしました。

1日フリー切符を買って、地下鉄・トラムの乗り放題です。

地下鉄とは言っても、郊外電車が市内に入るとそのままぐるっと1周してまた出ていくと言う、欧米に良くあるパターンの鉄道です。

ちょい古の鋼製車。

こちらはステンレス車、そして後方には荷物車か?興味深い本古の車両が見えます。

このスペンサーストリート駅では長距離列車も発着していて、車両取材の最中、何やら怪しげな車が到着。

ゲテモノファンは浮き足立ちます。

日本の最初期の気動車の様に、大きなエンジンを、床下でなく車体内に装備したと思われるディーゼル車でした。

それと、ホームが日本の様に高くなっているのに気づきました。

これは、かつて領有していたイギリスの影響でしょう。

ヨーロッパ本土やアメリカでは、ホームがほとんど地面で、ステップをよじ登らなくては乗り込めないのです。

(続く)

<鉄道動画集>

YOU TUBE「スヌーピー1」からご覧下さい。

ベストセラー書「嫌われる勇気」で大ブレークを果たしたアドラー心理学では、困難を克服する活力を与える「勇気づけ」をとても大切なものと考えています。

本ブログは、夫婦関係、子育て等の困難から救われた自らの経験を活かす為、幸福を目指すこの心理学の案内役となり、各種ワークショップやカウンセリング等への橋渡しができればとの思いでスタートしました。

また、勇気づいた人の象徴的存在である嵐の活動、旅や趣味の世界等についても合わせて綴っていますので、同好の方にお楽しみ頂けたらと思います。

巻き起こせ!

勇気づけの嵐。