古村治彦の政治情報情報・分析ブログ 2024年05月13日

グローバル・サウスは一枚岩ではないし、ひとまとめにすると多種多様な国の姿が見えなくなるという批判をインド系が行うことの意味

古村治彦です。

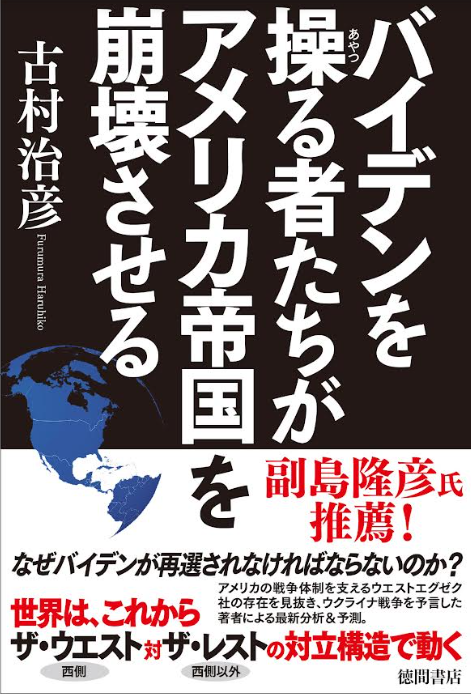

2023年12月27日に『バイデンを操る者たちがアメリカ帝国を崩壊させる』(徳間書店)を刊行しました。『週刊現代』2024年4月20日号「名著、再び」(佐藤優先生書評コーナー)に拙著が紹介されました。是非手に取ってお読みください。よろしくお願いいたします。

グローバル・ノース(global north)とグローバル・サウス(global south)、先進諸国(developed countries)と発展途上国(developing countries)というグループ分けが説得力を持っている。私は、「ザ・ウエスト(西側諸国、the West)対ザ・レスト(西側以外の二国々、the Rest)」という世界の大きな構造変化が起きていると考えている。

これに対して、グローバル・サウスという言葉でひとまとめにすると、多種多様な国々の、多種多様な特徴や諸問題を把握することはできないという批判もある。下の論稿は、その代表例であるが、著者はインド系の人物である。インド系の人物が、グローバル・サウスという言葉を批判することには、何らかの意図、ヴェクトルがある。

BRICSの中でも、インドは他の国々とは少し違う動きをしている。昨年、BRICS首脳会談の後に発表されるとされていた、ブリックス通貨について、ブラジルが賛成であったのに対して、インドが最後まで反対したために、発表がなされなかったということだ。インドは、インド太平洋安全保障のための、アメリカ主導の枠組みであるQUAD(日米豪印戦略対話、Quadrilateral Security Dialogue)に参加している。インドは、西側諸国と西側以外の国々の間に立とうとしている。それは、インドは、経済面や技術面で、まだまだ西側諸国との関係を必要としているからだ。更に言えば、ブリックス、グローバル・サウスの旗頭となっている中国に対するライヴァル心、反感がある。インドは経済力を上げており、名目GDPの面で、来年には日本を抜くという予測が出ている。購買力平価GDPでは、インドは既に日本を抜いている。インドはIT関係で成長しており、人口構成で見れば、国内市場において、「人口ボーナス」がある。巨大な国内市場での、旺盛な消費はインド経済を益々けん引していく。そうした中で、非同盟運動以来の、第三世界の大国、指導者であるインドという地位を改めて確固としたものにしたいところだろう。

グローバル・サウスという言葉自体は昔からある言葉で、世界銀行総裁ロバート・マクナマラ(ヴェトナム戦争当時の米国防長官でもある)が1977年に設置した独立委員会が1980年に発表した報告書の中に出てくる。この当時は南北問題が大きくなりつつあり、その現実を分析している。独立委員会の委員長は、西ドイツ(当時)のヴィリー・ブラント元首相だった。ブラントは首相自体に旧ソ連との関係改善を進める「東方外交(Ostpolitik、New Eastern Policy)」を展開した。ブラントが主導した報告書で使われている地図の上で、先進諸国と発展途上諸国の間に引かれた線を「ブラント・ライン」と呼ぶ。この線は、グローバル・ノースとグローバル・サウスを分ける線であり、現在も有効性を持っている。

ブラント・ライン

グローバル・サウスという100カ国以上を一まとめにする言葉の有効性について疑問を持つというのは当然だ。しかし、世界の大きな歴史上の構造変化を理解する上では、有効性を持つものである。

(貼り付けはじめ)

グローバル・サウスなるものは存在するのだろうか?(Is There Such a Thing as a Global South?)-このカテゴリー分けは感情面では強力であるが、根本的に欠陥が存在する。The category is emotionally powerful but fundamentally flawed. ラジャ・モハン筆 2023年12月9日 『フォーリン・ポリシー』誌

https://foreignpolicy.com/2023/12/09/global-south-definition-meaning-countries-development/

私たちはグローバル・サウスについて語る必要がある。通常、グローバル・サウスに分類される120以上の国々についてではなく、グローバル・サウスという考え方そのものについて、そして、それが近年国際的な言説を掌握している方法についてである。そこで、根本的な問いを立ててみよう。グローバル・サウスなるものは存在するのだろうか?

人類の半分以上を1つのバケツに放り込むことには、分析上の大きな欠陥があるだけではない。また、この言葉を使う識者、政治家、政策立案者の善意にかかわらず、非西洋世界との真剣な関わりを阻害するものでもある。非西洋世界の集合体という幻想を維持することは、西洋にとっても、それ以外の国々にとっても、あまりにも大きな賭けである。

広大で多様性に富み、広範囲に分散している非西洋世界を、同じような関心を持つとして、単一のカテゴリーに集約することは、気候政策から新型コロナウイルスパンデミックへの対応、ロシアのウクライナ戦争に至るまで、様々な問題をめぐる議論において便利な用語使用となっている。国連総会で多くの非西洋諸国がイスラエルと対立する中、グローバル・サウス(global south)とグローバル・ノース(global north)が対立するという考え方は、より支持を集めている。

しかし、グローバル・サウスをカテゴリーや参照の枠組みとして使うことは、多種多様な国や地域の複雑な現実を理解することを難しくしている。グローバル・サウスという言葉が使われるようになったにもかかわらず、そのカテゴリーが持つ客観的な分析上の欠点は、少しでも引っ掻き回せば、すぐに浮き彫りになる。中国とペルーの共通点は何か? カタールとハイチについては? タイとシエラレオネはどうだろう? このような国々を1つのカテゴリーにまとめ、そのカテゴリーをグローバル・ノースとは本質的に異なるものとして定義することは、複雑な世界を理解する上での障害となる。

グローバル・サウスは、知的にはとらえどころのない(elusive)、しかし感情的に豊かな用語であり、政治的、経済的により公平な世界への多くの希望、そして一部では不安を表現している。それは、先進国と発展途上国、富裕層と貧困層、力を持つ強者と力のない弱者という複数の軸に沿った、西側諸国(the West)とその他の国々(the rest)の間のポストコロニアルの争いから生じた。ヴィリー・ブラント元ドイツ首相が委員長となった委員会は、1980年に発表した報告書の中で、この分断を成文化し、文字通り世界地図上に太い黒い線を引いた。いわゆるブラント・ライン(Brandt Line)は、西側諸国とそれ以外の国々との関係についての考え方として生き残った。1990年代から2000年代初頭のグローバリゼーションの全盛期に学界が休眠していた時期を経て、グローバル・サウスの考え方は近年、国際的な議論の主流に再び浮上してきた。

よって、グローバル・サウスの概念は、新しいボトルに入った古いワイン(old wine in a new bottle)であり、5世紀前に本格的に始まったヨーロッパと世界との出会いから成長したアイデアや主義の長い列の中に立っている。20世紀には、この出会いにより、汎アジア主義(pan-Asianism)、汎アラブ主義(pan-Arabism)、汎アフリカ主義(pan-Africanism)、汎イスラム主義(pan-Islamism)、非同盟運動(Non-Aligned Movement)、第三世界主義(Third Worldism)、G-77(G-77)など、いくつかの国境を越えた運動、グループ、イデオロギーが生み出された。これらの中には古くからの単純な考えもあれば、第三世界主義のような西洋の学術エリートの産物もあった。現実世界との深刻な遭遇を生き延びた者は誰もいなかった。

こうした超越的、反西洋的、ポストコロニアル的なイデオロギーは、必然的にナショナリズムの力とぶつかり、その支持者たちが西側諸国に立ち向かおうとして作り上げようとした超国家的アイデンティティの多くを否定した。地域レヴェルでさえ、宗教や民族のアイデンティティを共有しても、さまざまなナショナリズムの対立を覆すことはできなかった。1956年のスエズ危機の際、パキスタンのフセイン・スフラワルディ首相(当時)はアラブの統一を「ゼロ+ゼロ+ゼロ(zero plus zero plus zero)」と断じた。アラブの統一を築くという問題は、今日まで続いている。

経済的利益、発展の道筋、資源保有量、政治的伝統が大きく異なっていることも、グローバル・サウスという同類集団の考えを裏付けている。実際、今日の世界の紛争の多くは、発展途上国同士、あるいは発展途上国内部で起きている。南北対立(north-south antagonism)という知的毛布の下に押し込めようとする努力が繰り返されているにもかかわらず、こうした国家間・国家内の紛争は、非西洋世界の政治を支配し続けている。

経済と安全保障の目標を追求する上で、非西側諸国のエリートたちが西側諸国と手を組むことに問題があったことはほとんどない。パキスタンはインドを懸念し、アメリカ主導の冷戦同盟(U.S.-led Cold War alliances)に加わった。インドは中国の覇権主義(Chinese hegemony)を懸念し、今日ではアメリカと手を結んでいる。共産主義イデオロギーが中国と似ているヴェトナムは、アメリカと戦略的パートナーシップ(strategic partnership)を築き、この地域における中国の行動に対する自国の自主性を高めている。

左:ケニア・カジアド郡のゴン丘陵にある発電所の風力タービンの前を蛇行する田舎道(2021年5月9日)

右: ブラジルのアングラ・ドス・レイスのペトロブラスの海洋石油プラットフォーム建設現場で従業員たちが退勤している(2008年8月21日)

経済面で、いわゆるグローバル・サウスが西側諸国に対抗する連合を構築するのは決して容易ではない。グローバル・サウス内部の違いはあまりにも顕著だ。50年前、アラブの石油禁輸とOPECの結成は、第三世界(当時のグローバル・サウスという言葉に相当する)が西側諸国に対して、より良い商品価格を得るための一撃と見なされた。しかし、非西洋世界における商品生産者と消費者の矛盾した利害を調整することは、当時も困難であったが、現在もより困難になっている。炭化水素に恵まれない発展途上国の人々にとって、価格の高騰ほど生活を苦しくするものはない。

同様に、インドや中国と、たとえばコンゴ民主共和国との経済関係は、ヨーロッパや日本と根本的に異なるものではない。製造各社は銅、コバルト、その他の産出物を必要としている。気候政策についても、世界には深い分断がある。一部の国家は、化石燃料の段階的廃止について、アメリカやヨーロッパの側に立っている。発展途上国の多くは、国民を貧困から救うためにより多くのエネルギーを必要としており、インドのように石炭やその他の化石燃料を使い続けたいと考えている国も多い。一方、中東、アフリカ、ラテンアメリカの産油国は、自分たちの主な富の源泉を捨てる準備ができていない。

いわゆるグローバル・サウスと呼ばれるグループ内でも、発展の道筋が異なるため、富裕国との関係も大きく異なっている。東アジアは、国民の生活水準を急速に引き上げるために、西側諸国資本と共通の基盤を見出すことで繁栄した。韓国は富裕国の仲間入りを果たし、中国は経済的にも技術的にも西側諸国の同類と見なされるようになっている。

実際、中国が世界第2位の経済大国にまで成長してきたことは際立っている。中国と西側諸国との間の紛争の性質が何であれ、中国の台頭が西側諸国によって積極的に可能になったことに異論の余地はない。中国が西側諸国と争う中、インドは中国が示している教科書から、1ページを取り上げ、急速な成長に活用することを期待して西側諸国の資本や技術に熱心に求めている。

このことは、グローバル・サウスの流動的な境界と包含のための曖昧な基準という、別の分析的欠陥に私たちを導く。20世紀にはソ連のジュニアパートナーだった中国は、現在ではロシアのシニアパートナーとなっており、依然として発展途上国であるという中国政府の主張は、よく言っても疑わしいものだ。中国がロシアのウクライナ戦争を支持し、NATOがアジアに手を広げている中、ヨーロッパとアジアの安全保障領域の統合が進行しており、多くの場合、アジア諸国が積極的に推進しているが、グローバル・ノースの受動的な付属物としての非西洋世界という考えは更に小さくなっている。新たなミニラテラルな安全保障パートナーシップ(minilateral security partnerships)は、想定される南北の分断を容易に乗り越える。専門家が割り当てたカテゴリーに留まるのではなく、羅針盤の様々な地点で台頭する勢力が、従来の安全保障関係者間の力の均衡にますます貢献している。

世界一の超高層ビルであるブルジュ・ハリファから見たドバイのスカイライン(2021年5月5日)

グローバル・サウスの概念が最初に定着して以来、発展途上諸国の中での差別化(differentiation)はより先鋭化している。湾岸諸国は巨万の富を手に入れた。ドバイは現在、ニューヨーク、ロンドン、上海、香港、シンガポールと並ぶ主要な金融センターとしてランクされている。湾岸諸国の資本は中東とアフリカ全体の経済成長を推進している。また、湾岸諸国に対し、イエメンなどの様々な国内紛争や地域紛争に積極的に介入する自信を与えている。いわゆるグローバル・サウスが行う、介入主義(interventionism)が西側諸国の習慣にすぎないと誰が主張できるだろうか?

西側諸国における非倫理的な恐怖政治(unethical fearmongering)は、グローバル・サウスという言葉が生み出す分析上の混乱を悪化させている。門前の蛮族に対する不合理な恐怖が、西側諸国の多くを、非西側世界を一まとめする新たなヴァージョンへと駆り立てている。2018年、ドナルド・トランプ米大統領(当時)は、アフリカやハイチからの移民について議論しているときに、「糞溜めのような国々(shithole countries)」に言及し、より粗野な言葉遣いをした。また、ヨーロッパ委員会のジョゼップ・ボレルが、繁栄と秩序のヨーロッパの庭に侵入する非西洋のジャングルについて憂慮していたことを思い出して欲しい。不快なことに、野蛮なグローバル・サウスという保守的な構図と、被害者意識と西洋の罪悪感を強調する進歩的な構図は、広大で多様な人類を、一つの精神的カテゴリーにひとくくりにする、同じコインの裏表である。

西側諸国のリベラル派にとって、グローバル・サウスの構築は、非西側世界への共感を示す簡単な手段である。しかし、その共感には常に少なからず見下しが含まれている。それは、各国を1つのブロックとして扱うことで個々の国に対する主体性を否定し、通常、そのようにレッテルを貼られた国々が実際にそれを信奉しているかどうかにかかわらず、このブロックが気候変動政策から社会正義のヴィジョンに至るまで、一連の西側諸国のリベラル的大義を前進させることを前提としている。帝国は消滅したが、西側諸国の傾向は、左派でも右派でも、グローバル・サウスに対して、依然として説教し、裁き、罰する傾向にある。

非西側諸国のエリートたちには、世界的なグローバル・サウス主義(global southism)を支持する独自の理由が存在する。西側諸国を非難することは、常に彼らの失敗に対する良い言い訳であり、西側諸国に敵対する姿勢は常に良い政治とされた。どちらの戦略も、ポストコロニアル的な被害者意識の物語に根ざしたものであり、この数十年の間に非西洋世界の多くの地域でなされた驚異的な進歩を無視している。彼らは、西側諸国との関与条件を変更する非西側諸国の能力が増大していることを否定している。過去30年間にわたる中国の台頭は、その劇的な例として際立っている。インドは、グローバル・サウスを推進する新たなレトリックにもかかわらず、西側諸国と協力の条件について交渉を続けている。

グローバル・サウスをめぐるレトリックの多くは、中国、インド、湾岸諸国、アジアの虎、そして地域的・世界的秩序に大きな影響力を持つようになった、非西洋的大国の台頭を説明しようとするあまり、崖っぷちに立たされている。では、なぜ北京やニューデリーはグローバル・サウスという考え方を支持するのだろうか? グローバルな影響力争いの一環であることは明らかだ。中国にとって、グローバル・サウスに関するレトリックは、アメリカとの戦略的競争において非西洋世界を動員するためのものである。一方、インドは、中国が自国周辺に押し寄せてきていることを警戒し、非西洋世界における伝統的な政治的地位を取り戻そうとしている。

中国・アモイでのBRICS首脳会議に合わせて、新興市場・途上国対話に出席するロシアのウラジーミル・プーチン大統領、中国の習近平国家主席、インドのナレンドラ・モディ首相(2017年9月5日)

しかし、西側諸国が持つ認識とは逆に、かつて非同盟運動の推進力であったインドは、昔のシナリオに戻るつもりはない。インドのスブラマニヤム・ジャイシャンカール外務大臣が述べたように、西側諸国が悪者であるという従来のシナリオは、現地の複雑な現実を反映していない。ジャイシャンカール外相は、世界の製造業が中国に集中していることと、北京が経済的優位性を武器にしていることを指摘した。アジア、アフリカ、その他の地域での影響力をめぐるニューデリーの競争相手は、ワシントンではなく北京である。こうした状況は、世界的な南北分断(global north-south divide)の構築を破壊している。

無力なグローバル・サウスというイメージとは対照的に、非西側世界の最も小さな国でさえ、現在存在する、行動の自由に関して、新たな余地が出てきていることを認識している。非西側諸国のエリートたちが主にイデオロギーによって動かされていた20世紀半ばとは異なり、今日では、行動の余地は実践的である。彼らは、政治的または財政的に自分たちに都合のよい、グローバル・サウスの集合的な大義概念(notion of a collective southern cause)を支持しながらも、西側諸国のパートナーと二国間協定を結ぶ用意をしている。

私はグローバル・サウスのようなポピュラーな言葉を否定している。これは、おそらく風車と戦っている(fighting windmills.)ようなものであろう。私や他の人々がグローバル・サウスというカテゴリーを退けようと呼びかけているにもかかわらず、この言葉が国際関係の擁護から即座に消えることはないだろう。グローバル・サウスという言葉は、西側諸国の多くの人々にとって、自分たち以外の国々を他者視する手段(a way of othering the rest)であり、西側諸国以外の国々の声高な人々にとっては、西側諸国の支配が続くことに対する深い憤りの蓄積を表現している。中国やインドといった新興大国にとって、いわゆるグローバル・サウスを支持することは、世界的な影響力を拡大する手段である。しかし、間違えてはいけない。このような広範で無定形な、一般化しすぎのカテゴリーを使うことは、物事を明らかにする以上に、多くのことを見えにくくしている。グローバル・サウスという言葉を使うことは、私たちの世界を理解する上で、説明にもそして予測も、何の役にも立たないのである。※ラジャ・モハン:『フォーリン・ポリシー』誌コラムニスト。シンガポール国立大学南アジア研究所客員教授。アジア・ソサエティ政策研究所非常勤高級研究員。インド国家安全保障諮問会議メンバーを務めた経験を持つ。ツイッターアカウント:@MohanCRaja

(貼り付け終わり)

(終わり)