昨年7月のこと、恒例の高知旅行の続き。

いよいよ司牡丹での試飲の始まり。

メンバーは、かずみさんご夫妻、そして、しづちゃんと私。

本来、休日に試飲は行っていない。

今回はかずみさんが、ご友人の司牡丹の社長の弟さんにお願いしてくれて実現したもの。

特別に日本酒を紹介してくれるのは、営業部の下元課長。

今日の試飲酒がずらりと並ぶ。

司牡丹 生鮮酒[夏] 零下貯蔵 生酒 超辛口 純米酒。

春に搾った酒を生のまま零下5度で貯蔵し夏に販売する酒で、今年(2024年)の生産量は僅か、1,500本。

夏に飲むフレッシュで爽快な生酒がうまい。

使用米は非開示、精米歩合は65%、日本酒度は+7前後。

どんどん注いでもらう。

やはり試飲は楽しい。

司牡丹 純米吟醸酒 土佐麗。

土佐麗は高知県が開発した新しい酒造好適米で、各蔵が順次採用を始め、司牡丹も今回初めて使用したとのこと。

淡麗辛口の司牡丹らしい酒だ。

土佐麗を60%まで磨いて醸されている。

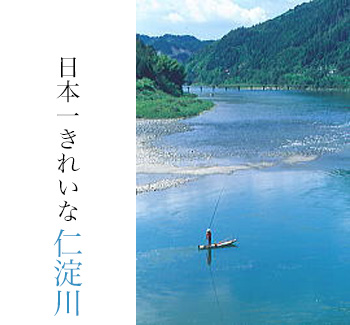

司牡丹 仁淀ブルー 純米酒。

司牡丹の酒は仁淀川の伏流水で醸されている。

使用米は非開示、精米歩合は65%。

これが仁淀ブルー(司牡丹のH.P.からお借りしました)。

私も仁淀川の上流に行ったことがあるが、生憎その日は激しい雨で仁淀ブルーを見ることはできなかった。

司牡丹 純米吟醸 CEL-24。

司牡丹は淡麗辛口を身上としているので、フルーティーな甘口の酒を醸す酵母CEL-24を使った醸造には抵抗があったとのこと。

そこで、司牡丹の文字を上下反転させている。

通称は、”さかさぼたん”。

司牡丹らしからぬ甘口の酒で、日本酒度は-14。

それでも酸があるので甘さは口に残らず、爽やかな飲み口。

使用米は土佐麗、精米歩合は60%。

高知酵母CEL-24で醸された酒は全国的に人気で、亀泉、豊能梅、桂月、安芸虎など、多くの蔵で造られている。

司牡丹 酒槽搾り 純米大吟醸 原酒。

この酒は佐川町のふるさと納税返礼品にも使われている。

素晴らしくバランスの良い綺麗な酒で、海外での評価も高いのだそうだ。

使用米は高知県産の永田農法山田錦、精米歩合は40%。

司牡丹 生酛 純米 かまわぬ。

”鎌”と”輪”と”ぬ”で”かまわぬ”と読む。

これは東京でも飲んだことがある。

自然のままの生酛造りということで、”何も構わぬ”酒という意味で名付けた酒。

綺麗な酸を持つ切れの良い酒に仕上がっている。

精米歩合は65%。

司牡丹 純米酒 二割の麹が八割の味を決める。

浅野徹杜氏の考え方をそのまま酒の名前にしたもの。

麹米・酒母米には精米歩合55%の山田錦を使用し、掛米には精米歩合70%のアケボノを使用。

酵母は、高知酵母のAA-41。

昨年の展示会に出品し好評を博したことから、今年(2024年)新発売したもの。

今回飲んだ8種類の酒が並ぶ。

あ、一本撮影忘れに気が付いた。

隙間から見えているのが、司牡丹 永田農法 純米酒。

使用米は、永田農法による四万十町産の山田錦と土佐錦、精米歩合は麹米が65%、掛米が70%

永田農法とは、永田農業研究所の永田照喜治先生が開発した、驚異的に高品質の野菜や果物を育てる農法。

農薬はもちろん、肥料や水までも必要最小限しか与えず、植物本来の生命力を引き出す自然な農法であり、環境に対する負荷も大変小さいことが特徴で、スパルタ農法、原産地再現農法とも言われている。

下元課長が、「クラフトジンも造っています」と紹介してくれた。

これが、マキノジン。

牧野富太郎博士がエチケットに描かれている。

以下、司牡丹のH.P.を引用。

”高知市のBar「Craps」の一流バーテンダー・塩田貴志氏の「高知県初のクラフトジンを造り世界一のジンに育てたい!」というアツい思いに共感し、司牡丹はジンの製造免許を取得しました。そして、佐川町出身の植物学者・牧野富太郎博士が発見し亡き妻の名をつけた「スエコザサ」をキーボタニカルに、県産柑橘類やショウガやハーブなど12種類のボタニカル原料を使ったクラフトジンが、牧野博士の実家の酒蔵跡地「牧野蔵」に設置されている蒸溜器によって蒸留され、「マキノジン」と命名されて誕生しました! 柑橘類の香りとスパイシーな香りなどが融合した複雑な香りを持ち、アジア風のエキゾチックな味わいに仕上がっており、「炭酸水と香酸柑橘類を使ったジンリッキーなどに最適!」と、塩田氏は語っています。ぜひお試しください!”

マキノジンは、イギリスで開催されるIWSC(International Wine and Spirit Competition)2024で銀賞を受賞している。

試飲が終わり、記念撮影。

気に入ったお酒を購入し、「酒ギャラリー ほてい」をあとにする。

楽しい高知の旅は続きます。