オフィス空間におけるサウンドアートの実証実験が開始されたとの記事を見つけました(→記事はこちら)。

作品に手をかざしたり、作品の上で手を動かしたりすることでインタラクティブに音が生成されるそうです。この技術には特許があるとのこと。

どんな特許なのでしょう?

◆どんな特許か?

「ソニフィデア合同会社」をキーワードに検索してみました。

すると、発明の名称を『音響空間生成装置』とする特許(特許6710428号)がヒットしました。

長いのですが請求項1を引用します。

『前記物体を照射する光源と、

前記カメラから画像を取得する入力部と、

前記画像のフレームに応じて、発生する音を選択する処理部と、

前記処理部により選択された音を出力する複数のスピーカーと、を備え、

前記処理部は、

前記フレームの光量と当該フレームの直前のフレームの光量とを比較して、予め設定された光量の閾値に基づいて、前記物体が動きの状態か静止の状態であるかを判定し、

動きの状態であると判定されるとき、動作感知シグナルを発生し、予め記憶された音楽構造プログラムにより、出力する音程を選択し、予め記憶された空間構造プログラムにより、選択された音程の各音に対して、前記複数のスピーカーの一つを割り当て、割り当てられたスピーカーから前記音を出力させ、

第1の単位時間で前記動きの状態が第1の所定の回数連続で発生し、該発生回数が第2の所定の回数に達し、第2の単位時間以上静止の状態であった後に、動きの状態であると判定されたとき、且つ、所定の音に対し、前記複数のスピーカーのうち特定のスピーカーが割り当てられたとき、前記音楽構造プログラムにより、前記特定のスピーカーからサイン波を発生させ、

前記第1の単位時間で前記動きの状態が前記第1の所定の回数連続で発生し、該発生回数が第3の所定の回数に達したとき、第2の単位時間以上静止の状態であった後に、動きの状態であると判定されたとき、且つ、選択された音に対して、前記特定のスピーカーが割り当てられたとき、前記音楽構造プログラムにより、前記特定のスピーカーから第1の残響音を出力させ、

前記第1の単位時間で前記動きの状態が前記第1の所定の回数乃至第3の所定の回数とともに予め設定された第4の所定の回数連続で発生したとき、且つ、選択された音に対して、前記特定のスピーカーが割り当てられたとき、前記音楽構造プログラムにより、第2の残響音を所定の順序で前記特定のスピーカーから出力させる音響空間生成装置。』

長いですね。上記特許公報には使用状態の説明があったので。その部分を抜粋してみましょう。

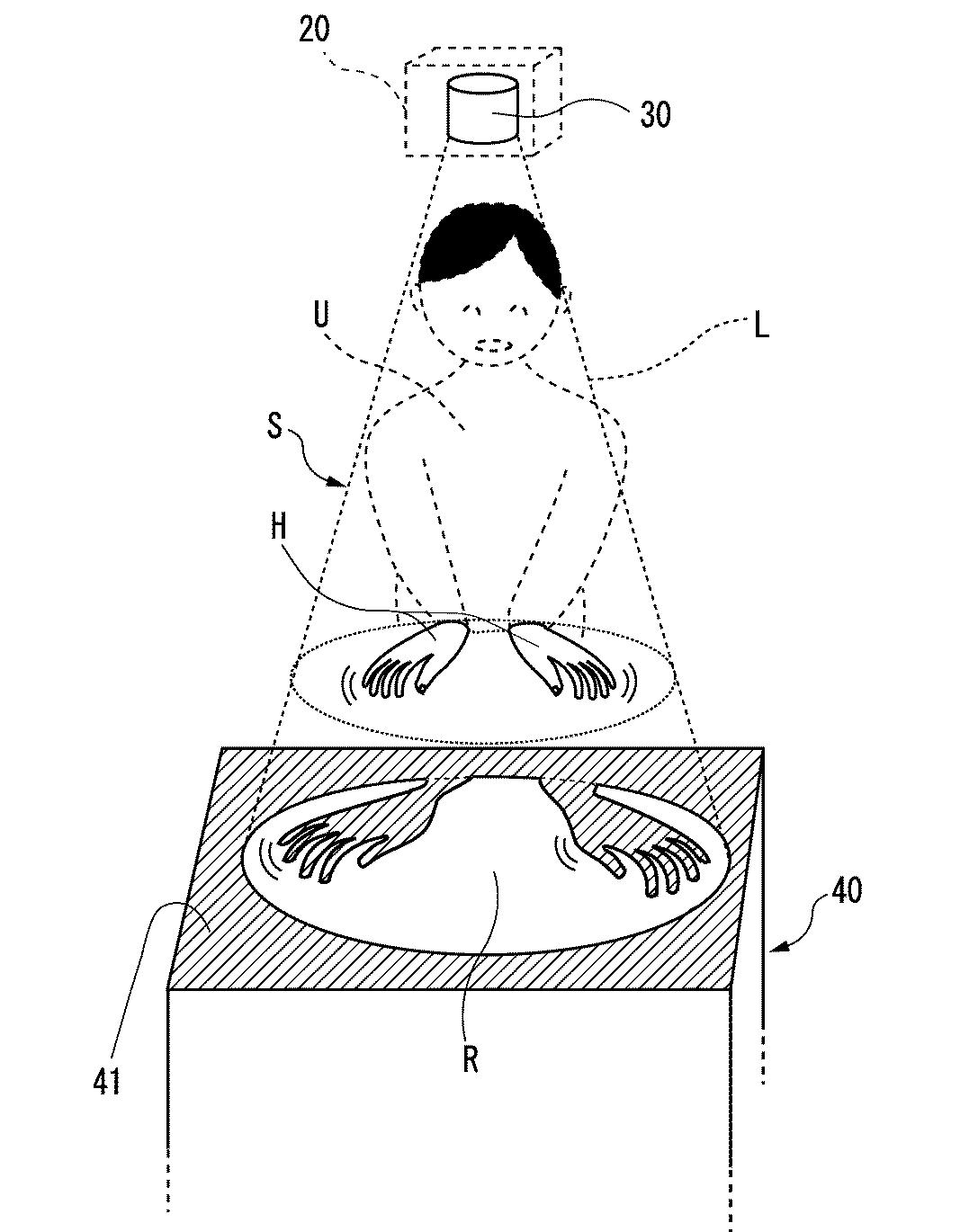

『図3に示すように、使用者Uは、台40の背面側に立ち、光照射空間Sに手Hを入れた状態で、手Hを動かしたり止めたりする動作を行う。音響空間生成装置100はこのように使用される。このとき、使用者Uは、光照射空間Sに左右両方の手Hあるいは片方の手Hを入れ、その手Hを、例えば、上下方向や左右方向に動かしたり、回転させたり、指を動かしたり、手Hのひらを拡げたり閉じたりといった運動をしたり、手Hの動きを一時的に止めたりする。このような手Hの一連の動作はカメラ20に撮影される。そして、スピーカー50から手Hの動作に応じて生成された音が出力される。』(上記特許の特許公報の段落[0026])。

(上記特許の特許公報の図3を引用)

このように、手を動かすことで、その動きに応じた音が生成され、出力されるようになっています。

こういった発明の場合は実物を触ってみないと、なかなか実感できないかもしれませんね。

◆雑感

アート表現に技術が関わってくると、やはりそこには発明のネタがあったりします。

アートを使って何らかの「悪い状態」を「良い状態」にしようとする試みで生まれてくるアート作品は作品自体に価値がもちろんあります。しかし、「悪い状態」を「良い状態」にするという点をシステムとして捉えれば、多くの人々に「体感」してもらうために発明という形にして「広める」という考えがあってもよいだろうなと思います。

(^u^)![]() ====================================

====================================

知的財産-技術、デザイン、ブランド-の“複合戦略”なら、

ビーエルエム弁理士事務所の弁理士BLM

今知的財産事務所の弁理士KOIP

========================================![]() (^u^)

(^u^)