半世紀近くも前のこと。『シュガー・ベイブ』というロック・バンドが存在した。無名時代の、あの山下達郎や大貫妙子らがメンバーだった。

残したアルバムはわずか一枚だけ。その『SONGS』というLPジャケットは紙質がざらざらでした。Wikipediaによると、デザイナーはわざとこの紙を選び、手垢がつくほど聴きこまれることを願ったらしい。自分はこの初盤をリアルタイムで買い、ジャケットはデザイナーの思惑通りとなってしまいました。シュガー・ベイブの明るいポップス感は当時の音楽シーンでは異端で、だからとても新鮮で、毎晩のように聴いていたのです。

しかしSONGSは売れなかった。実売数は諸説あり、二千枚、いやそれ以下だったともいわれています。いずれにしろ、東京という局地的な人気しかなかった。情報が乏しかった当時、片田舎に住む自分が、このアルバムにめぐり会えたことは幸運でした。あの頃からもう四十数年もが経ってしまったのですが、今もよく聴いています。日課のウォーキングでイヤフォンから流れ出す、『DOWN TOWN』や『雨は手のひらにいっぱい』、あるいは『SUGAR』では、年甲斐もなく足取りが軽くなってしまうほどです。

思いかえせば、バンド解散後のソロ・ファーストである、山下の『サーカス・タウン』や、大貫の『グレイ・スカイズ』もよかった。だがこれらもシュガー・ベイブと同様、世間には認められませんでした。ふたりが苦境を脱し今日の地位を築くには、さらに数年を要したのです。

自分は、メジャーとなってからの、彼らの曲を聴くことはなくなりました。社会人となり、浮世の荒波にもまれて心の余裕がなくなり、音楽全般から離れてしまった。しかし時折耳にする、山下らの新しいサウンドに魅力を感じなかったのも事実です。未熟で荒削りだったけれど、シュガー・ベイブやソロ初期の曲の方が、やはり素晴らしかったと思う。

このいわば下積期の山下や大貫は、いかなる状況におかれていたのか。以下の拙稿では、本人、あるいは関係者の記事・回顧本などから、その軌跡をたどってみました。誕生からSONGSに至るヒストリーです。基本的にはこのブログの主たるテーマである、J-Pop黎明期賛歌となります。

所詮は素人が、各資料から抜き書きしただけの自己満足の代物です。おまけに当時SONGSを聴いていた人は、あるいは二千人しかいなかった。その方々にこの記事が届くとも思えません。しかし山下達郎と大貫妙子の無名時代の物語ともいえます。ふたりのファンなら、すこしは読みでがあるだろうとの自負もあります。ご笑読いただければ幸いです。

参考引用資料

『僕の音楽物語』平野肇著

『みんなCM音楽を歌っていた』田家秀樹著

『大貫妙子デビュー40周年アニバーサリーブック』

『ニッポン・ポップス・クロニクル 1969‐1989』牧村憲一著

『渋谷音楽図鑑』牧村憲一著

『ヒットソングの作りかた』牧村憲一著

『70年代シティポップクロニクル』萩原健太著

『週刊文春』2014年1月16日号 阿川佐和子対談

『風都市伝説』北中正和責任編集

『音楽は自由にする』坂本龍一著

『パイドパイパー・デイズ』長門芳郎著

『All About Niagara』

『ぴあ Special Issue ~山下達郎“超"大特集号』2012年9月

『レコード・コレクターズ増刊 日本のロック/フォーク アルバム・ベスト100 1960ー1989』

『大貫妙子 長い旅』

『シュガー・ベイブ』 Wikipedia

など

ブログ筆者の『SONGS』です。左下角の『ELEC』ロゴが初盤の証となります。

山下達郎

山下達郎は1953年2月4日、東京都豊島区にひとりっ子として生まれた。父は池袋駅西口界隈で居酒屋を経営していたが、達郎の誕生を機に転業をはかり、後にはお菓子屋を営んでいる。達郎は池袋のアパートで、両親共働きのカギっ子として子供時代を過ごした。

現在の豊島区立池袋小学校に通っていたころは、読書が好きな子だった。まじめに塾通いする優等生で、児童会の役員にも選ばれている。だが通信簿には常に「落ち着きがない」と書かれていた。いわゆる多動児だったのかもしれないと、達郎は自らを振りかえっている。

音楽への関心は、両親の影響で映画音楽好きになり、ラジオから流れる歌謡曲にも興味を抱くようになる。三波春夫の歌謡浪曲もお気に入りとなった。6年のときは、音楽の先生が才能を見いだし可愛いがってくれた。そして女子がほとんどの鼓笛隊に無理やり入れられた。だがこれを機に楽器への興味が芽生えることとなった。

それまでは理科が好きで宇宙に興味があった。将来は天文学者になろうと、渋谷の五島プラネタリウムに会員として通っていた。オタク系だった達郎は、外の世界を知らない。プラネタリウムまでと、記念切手を買いに行く東京駅の中央郵便局まで、ふたつの道しか知らなかった。

中学

65年、達郎は現在の豊島区立千登世橋中学校に入学する。クラスで部活を選択したときのことだった。希望届に科学部と書き、うしろの席の達郎が届を回収した。するとブラスバンドの希望者がふたりもいた。よほど楽しいクラブなのだろう。達郎は急いで書きなおした。ところがクラスからブラスバンドへはそのふたりしかいなかった。もしひとりだけだったなら、音楽の道へ進むことはなかった。山下達郎の運命が決した瞬間だった。

ブラスバンド部では小太鼓を担当した。以来、中学・高校と6年間在籍し続けた。家では買ってもらったウクレレを機に、ギターにも没頭するようになる。友人から聴かされたベンチャーズをきっかけに、洋楽を聴くようにもなった。朝から晩まで起きている時間は、ずっとラジオのFEN(極東放送)にのめり込んだ。達郎の音楽形成はFENに依るところが大きかった。のちに達郎は坂本龍一と出会うことになるが、坂本は自著で達郎に言及し、その音楽知識を絶賛している。

山下達郎くんの音楽は、ぼくが知っているロックとは全然違うものでとても驚きました。言ってみれば、ものすごく洗練されていて複雑なんです。ハーモニーも、リズムの組み合わせも、アレンジも、とくにハーモニーという面では、ぼくの音楽のルーツになっているドビュッシーやラヴェルなどのフランス音楽とも通じる。こっちは一応音大に行って、何年もかけて勉強したのに、ロックやらポップスやらをやっているやつが、どこでこんな高度なハーモニーを覚えたのかと思いました。それはもちろん独学で、耳と記憶で習得したわけです。山下くんの場合はアメリカン・ポップスから、音楽理論を吸収していたんだと思います。そして、そうやって身についたものが、理論的にも非常に正確なんです。

ブラバンでは親友がふたりできた。ひとりは医者の息子で、小学校からギターを習っていた。達郎と音楽の趣味が合い、彼が達郎のポップスの先生となった。もうひとりは並木進という地主の息子だった。広い敷地のなかに母屋の他、別棟のガレージの2階部分を自分の部屋にしていた。大きなステレオセットもあって、夜中に大きな音を出しても近所迷惑にならない。後述する、自主制作レコードもこのガレージで作られた。

中学2年生の時、この親友も含めバンドを結成した。達郎はドラムスを担当し、全員がコーラスを担うという珍しいバンドだった。当時はロックの時代で、山下達郎の、流行を無視して自我を貫く姿勢はこの頃からのものだった。池袋ヤマハのアマチュアバンドのコンテストでは、ロックのカバーが花盛りの中、ブラスバンドの演奏をカラオケに、5人のメンバーが並んで歌うという、逆の意味での過激な行動を取っていた。

高校

68年、都立の進学校である竹早高校に入学。子どもの頃からの夢であった宇宙物理学者・天文学者を目指した。だが進学校特有の堅苦しさから、クラスメートとなじめない。達郎はさらに音楽に深く傾倒、成績は下降線をたどってしまう。進級を危ぶまれるまでとなり、この時点で、目指していた学問の道は挫折となった。教員からは長髪を理由に恫喝を受けている。

折しも学校では教員らによる収賄が発覚し、70年安保の社会情勢もあり、達郎は学生運動にも関わるようになる。音楽、バイト、学生サークル、ジャズ喫茶に名画座という日々を過ごした。このドロップアウト寸前の状況はトラウマとなった。「学校という社会の中から逸脱していく絶望感は、この年になっても高校を出られない夢を見る」と、後に語っている。

結局達郎は、3年生は半分ほどしか学校へ行ってない。だが並木の家のガレージがあった。達郎はそこに逃げ込むことができた。並木の両親、とくに母親が理解ある人で、達郎のほかにもそこを根城にしている友人がいた。あのガレージがなかったら、池袋あたりでグレて、ヤンキーになっていたかもしれない。並木家には、いくら感謝してもしきれない。

71年3月、学内の混乱の収束が進む中、出席日数が足りないにも関わらず、達郎は追い出されるかのように高校を卒業した。「せめて音楽著作権でも学んで音楽出版社に入ろう」と、法学部を目指して予備校に入った。だが実際にはほとんど通っていない。このころの達郎は、音楽活動もさしてしていない。アコースティック・ギターで曲を作り、仲間とパルコのオープン・スペースで演奏する程度だった。

『ADD SOME MUSIC TO YOUR DAY』

翌年、達郎は明治大学法学部に入学。しかしここでも講義にほとんど出席しないまま、3ヵ月で中退してしまう。一方この年の達郎は、それまでの音楽成果を形に残そうと、中学時代の仲間とアルバムを制作している。『ADD SOME MUSIC TO YOUR DAY』という自主制作盤である。ザ・ビーチ・ボーイズなどのカバーで構成した。録音は並木の家でおこない、レコード化は伝手をたよって東芝音楽工業に依頼した。かかった費用は100枚で13万5千円。1枚1500円で売ることにした。

約2か月で完成したアルバムだったが、買う人はおらず、ほとんどをただ同然であげてしまった。だが後述するように、このアルバムがきっかけで大瀧詠一が達郎の存在を知ることとなった。

その年も秋が深まったころ、達郎は四谷にある、ディスク・チャートというロック喫茶に行く。ビーチ・ボーイズが流れる変わった店があると、友人から聞いたのだ。その友人もバイトの帰りに偶然立ち寄っただけだった。ここで達郎は、大貫妙子と出会うことになる。

大貫妙子

大貫妙子は1953年11月28日、東京都杉並区で生まれた。およそ二十年後に出会うことになる山下達郎とは同年の生まれだが、学年はひとつ下となる。父母と兄と弟がいる五人家族で育った。

父健一郎は、太平洋戦争における特別攻撃隊の隊員だった。いわゆる特攻隊である。父は鹿児島の飛行場から飛び立つも迎撃され、機は徳之島に不時着する。命からがら内地にたどりつくと、日本軍の辺鄙な収容施設に軟禁されることとなった。出撃前には軍神とあがめられ、生き残るや一転、国賊扱いとなったのだ。戦後は宇部興産、トヨタ自動車などを経て、建設機械リース会社を興している。

父の壮絶な体験はNHKでドキュメンタリー番組となり、2006年『許されなかった帰還』など2本が放送されている。2009年には『特攻隊振武寮 証言 帰還兵は地獄を見た』を著した。父は亡くなっていった仲間の無念、生き残ったゆえの苦悩を後世に語り継ごうとした。

母は東洋英和の姉妹校、山梨英和の卒業生だった。キリスト教の学校で、母は賛美歌を歌うことが好きだった。幼き妙子も小2から声楽とピアノを習わされた。しかし小4のときの引っ越しを機にやめている。先生は母に「お嬢さんは声がきれいだから歌を続けさせてあげてください」と別れを惜しんだ。

妙子は音楽を聴くことが好きだった。小学生のときからクラシック、軍歌などあらゆるジャンルに興味をもち、食事の時間になってもステレオから離れなかった。友達の家で聴かせてもらう、米軍のラジオ局FENにも夢中になった。家にあったウクレレを弾きだし、中学生になるとギターにもちかえ、ジョーン・バエズやPPM、はては岡林信康まで、楽譜集がボロボロになるまでコピーした。バンドも作り文化祭などに出た。まだ自作はなく、洋楽のコピーを演奏した。

同級生の証言によると、クラスが卒業公演で演劇をやったとき、妙子は皆のあまりの幼稚さにあきれ、途中で舞台を降りてしまったことがある。短気かつマイペースな性格は、周囲をハラハラさせた。のちの彼女の楽曲や小柄な容姿からは想像できない、気の強さがすでにあった。部活はバスケットをやっていた。

文学少女でもあり、小説や詩をよく読んだ。増田みず子や倉橋由実、詩なら茨木のり子が好きだった。のちに手掛けることとなるエッセイの素養も、このころに培われたようだ。高校は都立代々木に進んだが、妙子はこの時期、ロック少女となっている。それもハード・ロックを好んだ。中学からのバンドも続け、吉祥寺や新宿のロック喫茶に通うようにもなった。しかし歌の道に進むつもりはなかった。同じ芸術でも、焼き物の染付がやりたかった。

陶芸家を目指すため、高校を卒業すると、御茶ノ水美術学校に進んだ。翌春美大を受けるためだ。朝の電車の超ラッシュでは、部材の入った大きなバッグを壊されまいと、頭の上に両手で掲げて通学した。日夜のデッサンにも懸命に励んだ。するとこれらの無理がたたり、持病の肩こりが悪化してしまう。首がまったく回らなくなり、根をつめる仕事は無理だと医者に告げられる。やむなく退学となり、陶芸の道はあきらめることとなった。

音楽は趣味で続けていた。五反田の喫茶店でウェイトレスのアルバイトをしていた妙子は、店でキャロル・キングなどを歌い始めた。だが客は近くの競馬場の常連ばかり。競馬新聞が広げられ紫煙くすぶる店内では、拍手どころか誰も聴いていなかった。それでも歌うことは、コーヒーを運ぶよりもずっと楽しかった。

転機

妙子はレパートリーを増やそうと、道玄坂のヤマハに譜面を買いに行った。すると店の入り口でたむろしていた若者ふたりに、「音楽やってるんですか?」と声をかけられた。妙子はギターを抱えていて、女子が楽器をやるのが珍しい時代だった。彼らはレコード会社のワーナー・パイオニアでフォークバンドをやっていて、女子のボーカリストを探しているという。ナンパだろうと高をくくっていたら、翌日本当にワーナーに連れて行ってくれた。

担当ディレクターの前で歌うと、一発でOKとなった。肩こりで絵も描けない。先のあてのない時期だった。ものは試しだ、参加しよう。こうして妙子は、『三輪車』と名付けられたグループの一員として、プロのキャリアをスタートさせることとなった。

折しも、赤い鳥の『竹田の子守歌』がヒットしていた。三輪車はその路線を狙うこととなった。プロの作家により、北原白秋の詩に曲がつけられた。レッスンで「信州伊那の森~」と演歌調に歌いながら、妙子には違和感しかなかった。人生の汚点だとさえ思った。地方のラジオ局まわりや、スーパーの開店記念イベントで演奏しながら、自らの感性での曲作りも始めた。

三輪車のプロデューサーは矢野誠だった。当時矢野顕子と結婚していた敏腕ミュージシャンである。矢野は妙子のオリジナル曲を聴いて、三輪車は彼女に合わないと判断する。そしてあろうことかプロデューサーでありながら、妙子にグループ脱退を勧めてしまう。レコードデビューを目前としていた三輪車は、あっけなく解散となってしまった。妙子に声をかけたふたりは、音楽界を去っていった。

妙子は新たな方向性を求めた。四谷のディスクチャートに行ったのは、矢野が「君に合う仲間がいるから」と教えてくれたからだった。店では毎週水曜、常連客をあつめてセッションが行われていた。メンバーには『走れコータロー』の山本コウタローもいた。皆は妙子を歓迎し、彼女のソロデビューを応援することとなった。閉店後から翌朝まで、妙子のオリジナル曲を録音した。これがファーストソロ・アルバム『グレイ・スカイズ』に収録された、『午后の休息』である。

シュガー・ベイブ 誕生

山下達郎がディスクチャートに現れたのは、72年の晩秋、そのセッションが始まってからであった。最初のうちはカウンターに座って、皆の様子を眺めるだけだった。ある夜の明け方、「ちょっとギターを借りていいかな」と、ひとりで弾き語りを演りだした。皆はそのうまさに圧倒的された。

年が明けると達郎は妙子に言った。「僕はバンドをやりたい。コーラスもやりたいから女性のボーカルもほしい。一緒にやらない?」と。妙子の類い希な音楽センスに惹かれたのだ。しかし達郎は、妙子にギターではなくピアノを望んだ。女はピアノなのだと、達郎は信じていた。だが妙子は小学校以来弾いたことがない。家にもピアノはもうない。譜面は読めるがコードの押さえ方もわからない。妙子は鍵盤を紙に書き、「Fは、Gは、」と指で押さえながら覚えていった。

妙子は成人式を迎える時期であった。振り袖を買ってくれるという両親に「きものはいらない。キーボード買って!」と懇願し、ようやく音を出せるようになった。だが所詮はつけ刃だった。レッスンでは、容赦ない叱責が達郎から飛んできた。バンドの練習も体育会のようで、達郎は横暴の限りを尽くした。妙子は何度泣かされたかわからない。

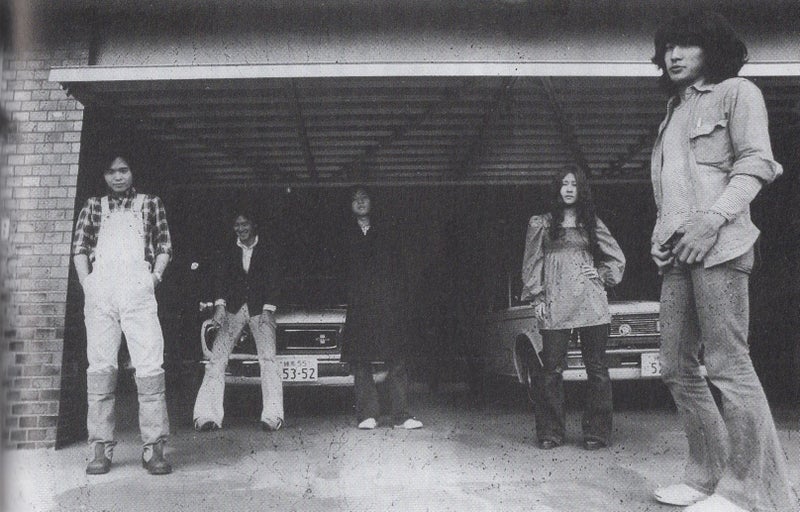

達郎は妙子のほか、自主制作盤のメンバーであった村松邦男と鰐川己久男らに声をかけ、73年の春、シュガー・ベイブ結成と相成った。初代メンバーは全員が東京出身という珍しいグループだった。シュガーベイブは試行錯誤の連続となり、メンバーも頻繁に入れ替わっている。

じつはこのころ、妙子はテレビに出ている。いまだ続く日本テレビの紀行番組『遠くへ行きたい』である。ディスクチャートでの噂を番組制作会社が聞きつけ、出演を依頼したのだ。無名の素人ながらも、彼女のもつ独特の雰囲気が買われたらしい。俳優の渡辺文雄と北海道へロケへ行き、番組主題歌や、シュガー・ベイブの初期レパートリーを歌っている。

一方、達郎にも大きな話が舞い込んできた。あの大瀧詠一が会いたがっているという。事の経緯はこうである。ディスクチャートでは、達郎が持ちこんだ自主制作盤を置いて販売していた。その一枚を高円寺のロック喫茶が買って店で流していて、偶然訪れたミュージシャンの伊藤銀次が耳にした。あまりの出来に驚いた伊藤が、達郎の存在を大瀧に知らせたのだ。

ただしこのエピソードには裏がある。この高円寺のロック喫茶では、常連客が好みのレコードをかけることができた。客のひとりである女の子が自主制作盤を気に入っていて、旧知の伊藤が来店したタイミングで、わざとかけていた。達郎と大瀧との邂逅には彼女の存在があった。彼女は結婚後、自身の子供に、「私がいなかったら山下達郎は生まれなかった」と自慢している。

シュガー・ベイブ デビュー

こうして結成されたシュガー・ベイブだが、人前で初めて演奏をしたのは長崎であった。ディスクチャートの店長が、バンドの練習の張り合いにと、自分の故郷で企画した。山下達郎の運転で、大貫妙子らメンバーははるか長崎までクルマで行った。時期は73年8月。道中の唐津での海水浴場では、水着を用意していた山下と大貫が、海に入ってはしゃいでいる。ふたりは二十歳と十九歳。青春だった。

ライブは長崎大学の体育館でおこなわれた。地元のバンド数組のあと、トリでシュガー・ベイブが演奏した。さすがに東京のバンドだと、反応は上々だったという。翌月シュガー・ベイブは東京で初めてのライブハウスに出演。むろんファンなどいるわけもなく、知り合いが数人義理で駆けつけてくれた。

8月の末、山下は大瀧と初めて会った。大瀧は山下を趣向の合う仲間だと認め、シュガー・ベイブは9月21日のはっぴいえんど解散コンサートに出演することとなった。だがそれはバンドとしてではなくコーラスとしてだった。リハーサルで山下は、持ち前の鼻っ柱の強さを発揮し、細野晴臣らキャラメル・ママの演奏に「おもしろくない」と毒づいている。日本のロックシーンに認知が薄かった達郎は、演奏テクニックが優先される音楽が嫌いだった。

シュガー・ベイブはこうして、コーラス隊として重用され始める。しかし山下は、あくまでバンドが本業との自負があった。それを証明しようと学園祭演奏などをこなしながら、73年12月、青山タワーホールでファーストコンサートを敢行した。共演してくれた他のバンドと比較しても、音の響きの美しさは群を抜いていた。

またコーラスワークも常識を覆すものだった。コーラスといえば、三声、四声が声質に合わせて役割分担する、ダーク・ダックスなどの、いわゆるグリークラブ的なものというのが当時の常識だった。しかしシュガー・ベイブのコーラス・ワークは、その概念をすべてひっくり返す、斬新で画期的なものだった。

ところがこのバンドは、肝心のレパートリーが少なかった。ファーストコンサートでの一時間のうち、半分近くが山下のMCとなった。「今年の洋楽のベストテンは…」「ワーストテンは…」と話が止まらない。曲の合間合間に音楽知識があふれ出た。制止できないメンバーも苦笑するしかなかった。もともと饒舌である山下の、誰よりも音楽を知る自負心のあらわれだった。

ちなみに、のちに山下と結婚することになる竹内まりやは、シュガー・ベイブのファンとなっている。慶応大学時代にアマチュア音楽を始めていて、渋谷のヤマハでインストアライブのシュガー・ベイブを、ボーイ・フレンドと観に行った。ステージの山下の印象は、明るいポップスを歌っている割りに、「なんか、暗い人」だった。同じレコード会社となり、はじめて会話を交わしたときも同じだった。だが音楽的なアドバイスを受けるうち、ふたりは親密な仲となっていった。

脱線ついでに山下の恋愛話をしたい。ブログ筆者は、シュガー・ベイブ解散後の、彼の初ソロアルバム『サーカス・タウン』を今も愛聴しているが、同じ年に発売された、吉田美奈子の『フラッパー』も大好きなアルバムである。この両盤には、吉田作詞・山下作曲の『ラスト・ステップ』が、それぞれのバージョンで収録されている。山下と吉田は、他にも多くの作品を共作していて、また恋人関係にもあった。だから山下が竹内と結婚すると知ったときは、かなり驚いたことを覚えている。

竹内がらみの余談をもうひとつ。アマチュア時代、竹内はとある音楽プロデューサーから、プロにならないかと、青山の喫茶店で口説かれていた。するとその店に大貫妙子が入ってきた。ガラス越しに旧知のプロデューサーを見かけたからだった。話を聞いた大貫は、即座に「デビューなんかやめたほうがいい。レコード作ってもいいことなんか何もない」と、竹内に忠告している。このときシュガー・ベイブはすでに解散していて、大貫はソロとして再スタートしていた。バンド時代も、そしてソロ・アルバムも売れない、苦境の渦中にあった。

話をシュガー・ベイブに戻す。このバンド活動における、山下のメンバーへの姿勢は厳しく、ドラムの野口明彦羽交い締め事件があった。野口は姿勢が悪いからいい音が出ないのだと山下が怒り、野口を後から羽交い締めにし、そのままドラムを叩かせた。むろん練習時の話だが、大貫らメンバーは目をそらしながら演奏を続けていたという。結局野口はバンドを去っていった。その他、山下の過激ぶりは、当時の回想本の随所に書かれている。

じつはその点は、大貫も負けていない。札幌でおこなわれたヤマハの音楽コンテスト、通称ポプコンにシュガー・ベイブが招かれたときのことだった。機材の性能がまだ充分でなかった時代で、リハーサルで思うような音が出なかった。大貫は突然ステージを降り、「こんなんじゃできません!」と、スタッフに怒りをぶちまけている。35年後、札幌のヤマハのスタジオでのレコーディングのため、大貫は千歳空港に降り立った。出迎えてくれた人は、大貫に怒鳴られたスタッフだった。無名だったシュガー・ベイブを、上司の反対を押し切って招いてくれていた。『大貫妙子デビュー40周年アニバーサリーブック』で、このエピソードをスタッフだった当の本人が綴っている。

山下や大貫は、頭の中で鳴っている音を再現できぬもどかしさがあった。しかもシュガー・ベイブは世間に受け入れられなかった。ロック系のバンドでは、当時はヘビー・ロックとブルースが全盛の時代だった。音楽誌に載るライブ評もよくなく、メジャーセブンスのコードを使う軟弱バンドと書かれた。ポップなサウンドは異端だったのだ。

他のバンドとの寄せ集め的なイベントでも、いつもヤジられた。京都のライブハウスでは「踊れねーぞ、帰れ!」と罵声を浴びせられている。「乗れる」バンドが主流で、メロディアスな曲は人気がなかった。音楽界の大きな潮流となっていたフォーク・ソングからも、著しく乖離していた。シュガー・ベイブはアンダーグラウンドな存在に留まることとなった。

バンドとしての収入は、達郎がCM音楽やバックコーラスの仕事をとってきて、糊口をしのいだ。それでもCMでは、大きな反響を呼ぶものもあった。達郎が歌った『不二家ハートチョコレート』である。これがテレビで流れたとき、本人はもとより、お菓子屋を営む父も喜んだ。音楽の道へ進む息子を案じていたが、店では不二家製品も扱っていて、達郎は「親が自分を認めてくれた」と胸をなで下ろしている。

『SONGS』

こうした状況下、大瀧の主導で、レコード・デビューの話が紆余曲折しながらも進んでいた。そしてついにアルバムが、75年4月に出ることになった。しかしエレック・レコードという弱小レコード会社ゆえ、劣悪なスタジオ環境での収録には閉口した。スタジオでレコーディングしている写真は1枚もない。カメラマンをスタジオに呼ぶ発想がスタッフになかった。

レコーディングの際、大瀧はビートの変更を提案している。しかし山下は慣れた8ビートを頑として譲らなかった。大瀧も自身のナイアガラ・レーベル第一弾ということもあり、その意気込みと山下の主張がぶつかり、毎日言い争った。レコード会社からも、下手な演奏を他者に変えろ、歌詞もプロの作家を使えなど、ライブの反応以上の仕打ちを山下は受けている。しかしすべて拒否した。結果的に彼のこのかたくなな姿勢が、歴史の評価に耐えうる名盤を生むこととなった。

しかしそれは後世の評価だった。エレックにはSONGSリリースにあたっての宣伝費もなかった。弱小レコード会社では、レコード店に置かれるだけでもマシだった。当時の日本では、ロックはまだまともに扱われなかった。マーケットにも、ロックやロック・ベースのポップを受け入れる素地がなかった。かぐや姫やさだまさしなど、四畳半の恋をモノクロームに描くフォークは売れたが、カラフルな恋を描くロックは売れなかった。

それでもSONGSほど、当時の日本ロック界にあって、曲作り・編曲・コーラスワークを大切にしたアルバムはない。達郎の伸びやかで美しい声による、「SHOW」「DOWND TOWN」の冒頭2曲は、曲・歌詞・編曲・演奏・コーラスのどれをとっても完璧な仕上がりである。また大瀧のレコーディングエンジニアとしての斬新な技量も、忘れてはならない要素である。既存のメジャーなレコード会社では、決して出せない音に仕上がった。

今聴くと、若い人は今のJポップと何が違うと思うかも知れない。しかしそのスタイルを創ったのがシュガー・ベイブだった。リズムの多彩さやサックスソロの導入など、このアルバム由来の新しい試みがある。SONGSの一番の功績は、これまで引きこもりがちだったロックを、陽の当たる場所に引っ張り出してくれたことだ。かつてロックは暗いロック喫茶やジャズ喫茶で聴くものだった。シュガー・ベイブは、ロックは街を歩きながら陽のあたる場所で聴くものとした、その先駆者だった。

解散

しかし先駆者はイコール異端者だった。シュガー・ベイブの解散宣言は唐突におこなわれた。76年2月、東京赤坂の都市センターホールで開かれた共演コンサートでのことだった。ステージの山下がいきなり、来月解散すると宣言した。そして何事でもなかったかのように、次の演奏に入っていった。しかし大貫は歌えなかった。ピアノに向かう彼女は、山下の言葉に胸を詰まらせていた。演奏が終わると大貫は、舞台そでに駆け込んでいった。

解散の原因は、やはり世間に評価されなかったことと、メンバー間の音楽的方向性の違いとされる。大貫は「シュガー・ベイブは山下くんのバンドなので、私の好きなものではなかった」とのちに語っている。エレックの経営上の問題も、解散を誘発させた。彼らはエレックから、一銭の印税ももらっていない。準備していたセカンド・アルバムも幻となってしまった。

同年3月、荻窪ロフトにてシュガー・ベイブ解散コンサートが行われた。チケットは百数十枚ながら即日完売した。急遽、翌日に追加公演が実施された。シュガー・ベイブは東京では、ライブハウスのキャパを超える人気を得ていた。しかしそれは、都内の一部の、局地的な現象でしかなかった。

シュガー・ベイブの活動期間は3年だった。メジャーセブンスのコードを使うだけの、軟弱とののしられたアルバムを一枚だけ残し、1976年に解散した。しかし中心メンバーである、山下達郎や大貫妙子らのその後の活躍によって、シュガー・ベイブは1990年代以降のJ-POPの前史として認知されることとなった。

山下達郎 ソロ

76年8月、山下達郎はソロ・アルバムのため渡米し、ニューヨークとロサンゼルスでレコーディングをおこなった。ソロ・デビューとしては破格の待遇だった。当地のミュージシャンたちはフレンドリーとはいえない、ビジネスの世界での収録だったが、それでもプロとして完璧な音作りをしてくれた。だがセールス的には振るわなかった。続けて『スペイシー』『IT’S A POPPIN’TIME』とアルバムを発表したが、これらも売れなかった。

山下はソロになってからも3年間、鳴かず飛ばずだった。専業作家への転身も考え、最後のアルバムのつもりで臨んだのが、『GO AHEAD ! 』だった。最後にやりたいことをやって終わりにしようと、ハード・ファンクな収録曲『Bomber』を作った。ところがこの曲が予期せぬ展開を呼ぶことになる。ディスコブームに乗りブレイクしたのだ。それまで軟弱なシティ・ミュージック視されていた山下が、16ビートによって評価されることとなった。 世の中に迎合したと自ら述べているように、時代の流行を押し出したサウンドは本人としては不本意だったかもしれない。その後に満を持し発表した『RIDE ON TIME』で、一気にスターダムにのし上がることとなった。

大貫妙子 ソロ

大貫妙子も山下と同じ76年、アルバム『グレイ・スカイズ』でソロ・デビューした。続けて翌年『サンシャワー』もリリースした。しかしこれらの売り上げは芳しくなく、レコード会社との契約を解除されてしまう。前述の、大貫が竹内まりやにネガティブな忠告をしたのは、この時期だと思われる。78年にはレコード会社を移籍し、プロデューサーの意向を取り入れたアルバム『ミニヨン』を発表したが、このセールスも失敗に終わってしまう。シュガー・ベイブに続き、ソロ3作品も低迷することとなった。

『ミニヨン』の失敗は大きかった。自由につくっていた前2作では、売れないながらもファンは確実に増えていたのだ。以降2年間、大貫は、音楽活動の縮小を余儀なくされる。山下達郎のコンサート・ツアーにコーラスとしての参加、あるいはCMソング作曲や、他アーティストへの楽曲提供をおこなっていた。

そんな大貫に、牧村憲一というプロデューサーが声をかける。実は竹内まりやにデビューを勧めていたのはこの牧村だった。牧村は、「ター坊(大貫)はアメリカっぽいのをやってるけど、フランスっぽいのが合うんじゃないか」と路線転換を促した。大貫はそのコンセプトを受け入れ、用意されたフランス音楽のレコードやビデオを聴きこんでいった。もともと大貫も、ヌーヴェル・ヴァーグが好きだった。

一方で、そのアイデアを音にしていくため、坂本龍一の力を仰いだ。ものまねに終わらせないためには、坂本の知識と編曲が必要だった。メロディーとサウンドに、乗せるべき言葉を探していく。歌い方も、このアルバムでは意識的に変えた。

2年間の沈黙期間を経て80年にリリースした『ロマンティーク』で、大貫はヨーロピアン・サウンドを確立した。このなかの『雨の夜明け』を聴いた作詞家安井かずみが、「ター坊ちゃん、いい詞書くわね。あなた、このまま続けていったほうがいいわよ」と言ってくれた。この言葉でどれだけ力をもらったかわからない。この言葉だけで以降続けてこれた。

『口マンティーク』では、彼女の中にあったヨーロピアン指向の萌芽が開花し、彼女にとって最高の売り上げを記録することとなった。5作目となる『アヴァンチュール』では、さらなるヨーロッパ的世界観、サウンドを深化させた。山下達郎もこのアルバムを絶賛している。

『日本のロック/フォーク アルバム・ベスト100』

シュガー・ベイブ解散から34年経った2010年、音楽誌『レコード・コレクターズ増刊 日本のロック/フォーク アルバム・ベスト100 1960ー1989』が発刊された。本書は、読者および音楽評論家にアンケートをおこない、1960年からの30年間にリリースされたアルバムの中から、それぞれの「ベスト100」を選んだものである。

その結果『SONGS』は、読者部門で第3位、評論家部門では第4位となった。リリース当時受け入れられなかったシュガー・ベイブが、歴史的な評価を得ることとなった。

読者ベスト100

第1位 大瀧詠一『ロング・バケイション』

第2位 はっぴいえんど『風街ろまん』

第3位 シュガー・ベイブ『SONGS』

評論家ベスト100

第1位 はっぴいえんど『風街ろまん』

第2位 ジャックス『ジャックスの世界』

第3位 大瀧詠一『ロング・バケイション』

第4位 シュガー・ベイブ『SONGS』

SONGSジャケット裏面

シュガー・ベイブヒストリー 了

ブログ後記

拙稿を書くにあたっては、幾冊もの本を参考にしました。その一冊に、『大貫妙子デビュー40周年アニバーサリーブック』があります。2014年発刊と、すこし旧い本です。

内容はタイトルの通りで、この種の本によくあるように、さまざまな著名人が、大貫妙子への言葉を寄せています。同じ音楽仲間である、矢野顕子もそのひとりです。矢野は大貫の『海と少年』をカバーしていて、彼女へのリスペクト溢れる一文を綴っています。本稿を締めるにあたって、以下に引用させてもらいます。

その前にお断りしておきます。数ある寄稿文から矢野を選んだのには、理由があります。

本文でも触れた通り、大貫が最初に属したバンドのプロデューサーは矢野誠でした。矢野が大貫の才能を見いだし、彼女に合わないそのバンドからの脱退を勧めたからこそ、シュガー・ベイブの誕生へ至ったのです。また、大貫のソロ活動において、ヨーロッパ路線への転換に尽力したのは坂本龍一でした。坂本はその後の大貫の音楽活動においても、大きな影響を及ぼしています。

さてお気づきでしょうか。矢野誠と坂本龍一、このふたりはともに矢野顕子の前夫だった人です。大貫妙子の音楽人生に大きく寄与したふたりは、矢野顕子にとっても、公私にわたってのかつてのパートナーだったのです。これは単なる偶然です。日本のロック黎明期の、狭い世界の人間関係において生じた、たまたまの巡り合わせです。ことさら強調するのもおかしな話です。

しかし大貫のファンであるブログ筆者は、坂本龍一のピアノ曲もよく聴き、さらに矢野誠がプロデュースした、矢野顕子の『ジャパニーズガール』も愛聴盤なのです。このため、本稿を書くために知ることになった四者の思わぬ関係性に、ちょっとした感慨を覚えたということです。

シュガー・ベイブ賛歌というスタンスから、いささか趣旨が離れた締めくくりとなりました。しかし大貫妙子は、シュガー・ベイブでの3年間、およびソロ活動の初期は苦闘の連続でした。『SONGS』の、たとえば『蜃気楼の街』での、か細い危うげな声だった彼女が、40周年に至り、さらに今日まで活躍できたことが、ブログ筆者としてもとてもうれしいということです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

矢野顕子

大貫妙子さんとは、もうずいぶん長い知り合いになります。一番最初に会ったのは、私がまだ17、18ぐらいですかね。シュガーベイブというバンドがありまして、彼女はキーボードを弾いて歌を歌っていましたけれども、山下達郎がスターだったので、いつもちょっとその陰になっているのが、すごく私は嫌で(笑)。彼女の曲作りや彼女の作る歌の、当時から大ファンだったものですから。つかず離れずと申しますかね。

『海と少年』という曲は、数ある私の″大貫妙子選り抜き曲″の中でも上位の曲で、ほかにも彼女の曲は何曲かやっているんですけど、いつも「どうしてこのメロディ?」「どうしてこのコード進行?」という驚きがあります。『海と少年』もそういう要素のある、まるで映画を見ているような気持ちになれる曲で、毎回歌うたびに新鮮です。

大貫妙子さんこと、ター坊こと、私の最も尊敬する愛するシンガー、いつまでもお元気で。たくさんこれからもいい曲を作って、私に歌わせてください。