本日は旧暦12月17日ですが、元禄十四年十二月十七日は(1702年1月14日)は、東山天皇の第五皇子慶仁親王が誕生された日です。

慶仁親王は宝永四年(1707年)三月儲君に治定、四月に親王宣下、翌五年二月立太子、同六年六月二十一日父天皇の譲りを受けて践祚、同七年十一月十一日即位式を挙行(中御門天皇)し、翌年正月一日元服の儀が行われています。

この天皇元服の儀は近来まれなことだったといいます。しかし元服をしてもまだ数えで10歳であったため、はじめは東山上皇、その年の内に父帝崩御後には霊元上皇が院政を行っています。御在位は27年に及びますが霊元法皇が崩御されたのが享保十七年(1732年)ですから、院政がなかったのはわずか3年ほどとなります。

しかし年齢的には壮年の天皇が突然皇太子の昭仁親王(桜町天皇)に譲位されたのは享保二十年(1735年)三月二十一日のことでした。この前年、幕府から一張りの琴が献上されていました。これには「天皇も御在位が長くなったからお疲れであろう。心静かに花月を友とし、琴なりともお楽しみになられてはいかが・・・」という幕府からのなぞかけだったのだと噂されたそうです。

これは真偽はともかくとして、壮年の天皇を警戒する幕府と、幕府の様子を気にかける天皇(朝廷)の関係がみえるといいます。こういう時代を経て、その五代後の光格天皇の時代に朝廷の権威が復活していく時代になっていくわけです。

中御門上皇は、譲位の二年後に崩御されました。

中御門天皇は和歌や笛をよくし、キツネも聴きに来たという逸話も伝わるといいます。

また将軍吉宗の時に、像が謁見したのは霊元上皇と中御門天皇です。

この時は象が無官であるため参内の資格がないという問題が起こり、急遽「広南従四位白象」との称号を与えて参内させています。拝謁した象は前足を折って頭を下げる仕草をし、初めて象をみた天皇はその感銘を御製にしたためました。

時しあれは

人の国なるけたものも

けふ九重に

みるがうれしさ

なお、天皇は十二支の巳に縁があり、巳年生まれだけでなく、崩御も巳年巳月巳日巳刻であったと側近の広橋兼胤の日記に書かれていたそうです。

参照:歴代天皇100話

他

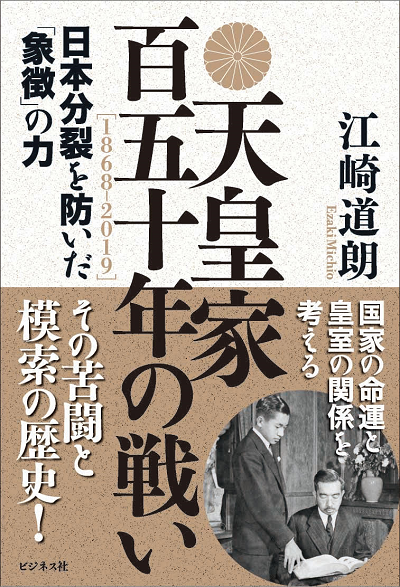

中御門天皇が琴に気を使われて譲位された逸話から、現在の皇室が思い浮かびます。天皇と皇室の歴史をみると権威にはやはり財政が伴いますから、皇室財政が自立できるよう努力された歴代の天皇がいらっしゃいますし、明治維新の際には新政府がそうした調整を行いました。そうした中でも明治天皇から続く御歴代の天皇と皇室が自分たちの生活には質素を貫いてきたことは有名です。そしてその皇室の財産を使って福祉に力を入れたことが現在の日本の福祉に大きな影響を与えてきたと江崎道朗さんは著書に書かれています。当時の日本政府が行わなかったような福祉も皇室が率先してやってきたのです。それは財産があったからできたことなのです。ところが終戦時皇室の財産は奪われ、そのため宮家が皇室離脱することになりました。天皇と皇室は国家予算で管理され、天皇=国であるにもかかわらず、昭和天皇が崩御された後上皇陛下は相続税を払ったといいます。宮中祭祀は私事とされ、国の行事と重なる場合も私事との違いの説明に国が苦慮する中、皇室の方々が気を使われてしまうのは必然のことだと誰しも想像がつくことでしょう。ところがそうした中で出たのだと思われる言葉や、もともと御歴代の天皇が質素を貴んできたことからの言葉でさえもまた皇室縮小のために利用されてしまうのです。宮中祭祀のために使う予算は、私事とされても国のためであることに変わりはありません。そのために使われるお金を惜しむなど、日本人として申し訳ないとしかいいようがありません。令和の御代替わりは、世界中から注目されましたが、その中に国が予算を削ったものがいくつもあり、歴史としてそれがしっかり記録され未来永劫残るのは同時代に生きる者として悔しく残念でなりません。

近現代の皇室を知る上で欠かせない本、日本人必読書だと思う。特に皇室が嫌いな人、皇室を全く知らない人、また皇室財産の陰謀説にハマっている人にこそ読んで欲しい。なぜならそれこそが、戦後GHQが洗脳した結果だからであり、この本を読むことでその洗脳が解けるのではないかと思うからです。本書を読むと、皇室に興味を持って探求しにいってしまうぐらいに変わってしまうやもしれません。また、そうならなくても、本書を読めば現在の日本をより理解することができるようになります。

なにをいまさら、ですが、日本でなくアメリカで、ということが重要なニュース↓

産経ニュース@Sankei_news

世界に広まる「慰安婦=性奴隷」説を否定 米ハーバード大教授が論文発表 https://t.co/EaO5pydR26 慰安婦が政府規制下で認められていた国内売春婦の延長線上の存在であることを理論的実証的に示した論文が、3月刊行の… https://t.co/96aOosQhok

2021年01月28日 08:42

これは以前から多くの人が言ってきたこと。それを米ハーバード大教授が現在あらためて論文にしたことは大きいけれども、これは戦後、日本のなにかしらの落ち度を率先して探したアメリカが一番よくわかっていたことでもあります。もし、日本に少しでも責められるところがあれば事後裁判であった東京裁判においてあげ連ねたことだからです。だからこそ、アメリカ側であらためてこうしたことを今また証明する必要があったのだともいえます。

映画「ブレイブ -群青戦記-」@brave_gunjo

╔══╗ 人 ☁⠀ ║ 物 ║ 徳 ║ 紹 ║ 川 ║ 介 ║ 家 ║ ║ 康 ║ ║ ☁ ╚══╝ ⚔#三浦春馬 織田軍に囚われた仲間を 救出しにいく蒼を導く存在。 #ブレイブ群青戦記 https://t.co/d4W2rSTwV6

2021年01月28日 18:00

映画『天外者』公式@tengaramon_1211

/ #天外者 今週末公開の 映画館をお知らせ🎩✨ \ 1/29(金)~ 🎬#吉祥寺プラザ(東京) 🎬#ムービル(神奈川) 🎬#こうのすシネマ(埼玉) 🎬#T・ジョイ稚内(北海道) 1/30(土)~ 🎬#CINEX(岐阜) 🎬… https://t.co/LJ2mX2a1cF

2021年01月28日 17:47

天外者で、坂本龍馬の最期のシーンに最初にでてくるのは満月です。坂本龍馬が暗殺されたのは慶応三年十一月十五日(1867年12月10日)です。二日前が旧暦の十二月十五日ですから、旧暦では154年前の約1か月前の満月の時に暗殺されたことになります。旧暦では一日が新月、十五日が満月となっていますから、多少のずれがあったとしても龍馬暗殺の日が満月の時期の夜となるからです。だから、「天外者」では満月を映したのでしょう。暦は面白いものだと思います。ちなみに、龍馬は誕生日と亡くなった日が一緒として有名ですが、つまり満月の日に生まれ満月の夜に亡くなったということです。本日は旧暦十五日から約二日ずれの満月です。

渋谷HUMAXシネマ@HUMAX_SHIBUYA

◆渋谷HUMAXシネマ◆ 🎩『天外者』🎩 本日は、グラバー役のロバートさん、三浦春馬さん演じる五代友厚の幼少時代を演じた 末次寿樹さんがいらっしゃってくださいました✨✨ また、当館からは感謝の気持ちをスクリーンに投影させて頂… https://t.co/UsxSWxLf4S

2021年01月28日 20:13

ENJOY__CINEMA@ENJOY__CINEMA

【デイリーランキング】1/27の映画興行収入・動員数ランキングTOP25! 6位『約束のネバーランド』 7位『夏目友人帳 石起こしと怪しき来訪者』 8位『天外者』 9位『劇場版 美少女戦士セーラームーン Eternal《前編》』… https://t.co/dPJVLIcQsp

2021年01月28日 02:00

あらみたま 🇯🇵 君が代ー我らはひとつ We are One & We will win@aramitama9

背景・塗装の池端松夫さんは2013年度に文化庁映画功労部門受賞。 代表作は「里見八犬伝」(83)「長崎ぶらぶら節」(00)「男たちの大和/YAMATO」(05)「憑神」(07)「忍たま乱太郎」(11)「菊とギロチン」(18)「天外… https://t.co/W10NhVHkVx

2021年01月27日 05:59

サンモールシネマ@sunmallcinema

週末の当館動員ランキングはまたも 🎩 #天外者 が1位‼️ みなさまの応援のおかげですね😭 クライマックスはとある場所での演説シーンで #三浦春馬 さんの迫真の演技は必見。本編後にはメイキングを収めた特典映像も流れます。春馬さん… https://t.co/qDxxkDkb2G

2021年01月26日 15:16

こうのすシネマ@kounosucinema

🎬新作情報🎬 日本の未来を切り開いた #五代友厚 の物語──。 #三浦春馬 主演 『#天外者』🌅‼️ #こうのすシネマ では1/29(金)公開です👏✨ ぜひお越しくださいませ‼️ #今見るべき映画 https://t.co/Vp612sbg1M

2021年01月26日 19:02

盛岡中劇@morioka_chugeki

🌟「森の学校」上映なるか⁉️🌟 2月20日13:30〜/21日13:30〜 上記日程で三浦春馬さん出演「森の学校」を上映予定❗️ ドリパス(https://t.co/Zxj0obETmT)でのチケット販売数が各回30枚に達しま… https://t.co/20tFOgmgkm

2021年01月28日 16:43

フォーラム福島@forumfukushima

【ドリパス】フォーラム福島で 三浦春馬さん出演作 『森の学校』を上映予定! 2021年2月27日(土)12:30~ 2021年2月28日(日)12:30~ チケットは、 ドリパス… https://t.co/DVCsSZNbXm

2021年01月28日 13:26

映画森の学校@morinogakkoeiga

#森の学校 2/10(水)18:00 ドリパスで発売開始 場所、日時の選択間違いにご注意! 2/27(土)、28(日) #フォーラム山形 #フォーラム福島 #アースシネマズ姫路 3/6(土)、7(日) #サツゲキ(北海道) https://t.co/p8qs94S5c9

2021年01月28日 12:54

映画森の学校@morinogakkoeiga

#森の学校 1/30(土)10:00 ドリパスで発売開始 場所、日時の選択間違いにご注意! 2/13(土)14(日) #静岡東宝会館 2/20(土)21(日) # ポレポレシネマズいわき小名浜 #シネプラザサントムーン(静… https://t.co/NCz2VtJXWY

2021年01月28日 12:53

高橋優@takahashiyu

https://t.co/dF4l5Mv6jJ

2021年01月28日 14:36

あらみたま 🇯🇵 君が代ー我らはひとつ We are One & We will win@aramitama9

https://t.co/TI47ArCJ8C … 誰もが皆悟ったような顔で保身に生きるなら いっそ青いまま馬鹿な僕のまま 笑われながら悟らないまま死ぬまで転がり続けよう … 名前も顔も伏せたまんまの引き金で 打ちのめされた人の… https://t.co/xFy7r9jZKD

2020年10月26日 05:30

あらみたま 🇯🇵 君が代ー我らはひとつ We are One & We will win@aramitama9

君が代 〜我らはひとつ〜 KIMIGAYO 〜We are one〜 https://t.co/TrrZzVJ1la

2020年12月15日 05:18