今年最後の鑑賞作品

前回触れた、気持ちの中(だけ)で中国の「春節」を導入するプラン。

採用してみましたが、周囲は〝年の瀬〟まっしぐらですから、当然ながら自分ひとりではなかなかうまいこといきません。

自分自身の仕事に関することでも、年内中にやっておきたいことがいくつもあったりしては、その締切を2月10日に設定するってのは、そりゃ無理筋ですわね。

そんなことをブツブツ言いながら、ひとつだけ仕事がクリアできると気が大きくなってしまいがち。思いたって、つい空いた時間に行ってしまいました。

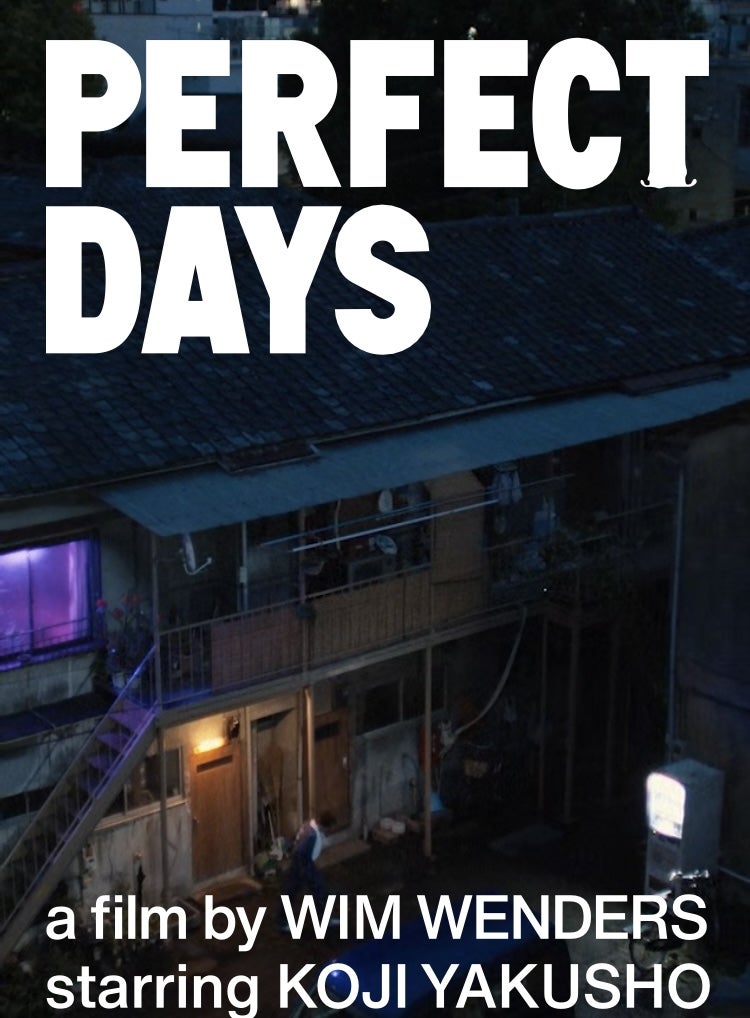

PERFECT DAYS

日本とドイツの合作映画『パーフェクト・デイズ』を観てきました。ドイツの映画監督ヴィム・ヴェンダースの新作で、主演の役所広司さんがカンヌ国際映画祭で男優賞を受賞した作品です。

本作品、若い友人が忘年会の席で絶賛してまして、別のところでは、年上の映画好きの知り合いが批判的なことをおっしゃる……。

もともと本作は観る予定でおりましたし、年明けに、と思っていましたが、二人の意見が食い違った理由を早く知りたくなったこともあって、急きょ、行ってきた次第。

観終わった直後は正直、「なんだか微妙だなあ」と思いましたが、帰宅後に妙に頭の中でグルグルとシーンが蘇ってきて、「これは観る視点によるんだな」と納得する感覚になりました。

ヴィム・ヴェンダースと言えば、『パリ・テキサス』もいいですが、やっぱり『ベルリン・天使の詩』かと思います。

ドイツの名優ブルーノ・ガンツ(……ほら数年前、ユーチューブの〝総統閣下シリーズ〟で有名になった映画『ヒトラー最期の12日間』でヒトラーを演じた人)が〝天使〟役で主演した、40年近く前のミニシアター隆盛のはしりとなった作品のひとつ。まあザックリと〝人間賛歌〟がテーマと言っていいでしょう。

今回の『パーフェクト・デイズ』も同様のテーストですが、知り合い二人の評価が分かれたのは、絶賛したのが50歳前、じきに初老になろうかという男と、対して批判的だった方は古希を過ぎた、じきに後期高齢者になろうかという男。そしてちょうどその真ん中の世代である自分が「なんだか微妙だなあ」と……つまり観る側の年齢が大きく左右するのかな?という感じでしょうか。

ネタバレ注意

ある男の日常をドキュメンタリーっぽく追うわけですけど、設定がまずドーンと前面に出るわりに、男がそこにいたった説明がほとんどなされない。ちょっとしたエピソードを通しながら、おぼろげに、過去にいろいろあったんだなあ、と想像させますが、それがほんの僅かながら程度、なもんですから、もうひとつ主人公に感情移入しにくいのです。

演出的には、日々の一瞬一瞬を切り取って、それをつなげることで、逆に〝永遠〟を表現しようとしているのかもしれません。が、一瞬一瞬の〝連鎖〟がどこにも感じられないと、なかなか〝永遠〟には辿りつけない。

そこに〝詩的情緒〟を認めて納得できる世代か、〝永遠〟に旅立つことが迫っている世代の違いか、という……。

スウェーデンの監督イングマール・ベルイマンの名作に『野いちご』という作品があります。観る人が年齢を重ねるにしたがって感じ方が変わる、と言われる作品で、それに少し似ているのかも……とまで書くと誉めすぎになるかな?。

(公開直後の話題作ですし、あまりネタバレになっては拙いですから、このくらいにしておきましょう)

小津の影響

ところで、ヴィム・ヴェンダースは小津安二郎の影響を、はっきりと発言している監督で、『パーフェクト・デイズ』には、そのことが色濃く出ているように思います。いたるところで「なるほどね」と思う人もいらっしゃるでしょう。そういう作品である、とも言えます。

で、小津は今年が生誕120年にあたり、没後60年でもあるのだとか。その年にドイツ・日本合作で、東京都の「トイレ・プロジェクト」なる企画がある中で発表された映画。素人目に某大手広告代理店が絡んでるのかな?いや下衆の勘繰りかな?と思っていたら、共同脚本が電通の元社員……。

観終わった直後に感じた「なんだか微妙」というのは、あながち的外れでもなかったんでしょうか、ねえ……(これは余計だったかな)。

あ、でも、観ておいていい作品だと思います。

何しろ役所広司がいい(今に始まったことじゃないけど)ですし、音楽というか挿入歌の使い方がもう……ね。

一方で、徹底して男性目線の心像を描いた作品(これも小津の影響かもしれません)ではありますが、現在の年齢でどう感じようと、何年か後に観た時、印象が変わるかどうかを確認できることには、意味はあるはずですから。