確定申告の季節が近づいてきましたね。私たちサラリーマンにとって、確定申告は少し面倒に感じることもありますが、実は必要な部分も多いんです。特に、ふるさと納税を利用している方や副業をしている方には、申告が必要になるケースがあります。今回は、確定申告の流れや必要な条件を詳しく見ていきましょう。

確定申告とは何か?

確定申告とは、年間の所得を税務署に報告し、納付する税金を確定させる手続きのことです。通常、サラリーマンは年末調整によって会社が税金を調整してくれるため、確定申告を行わない人が大半です。しかし、特定の条件を満たすと、自分で申告を行う必要が出てきます。

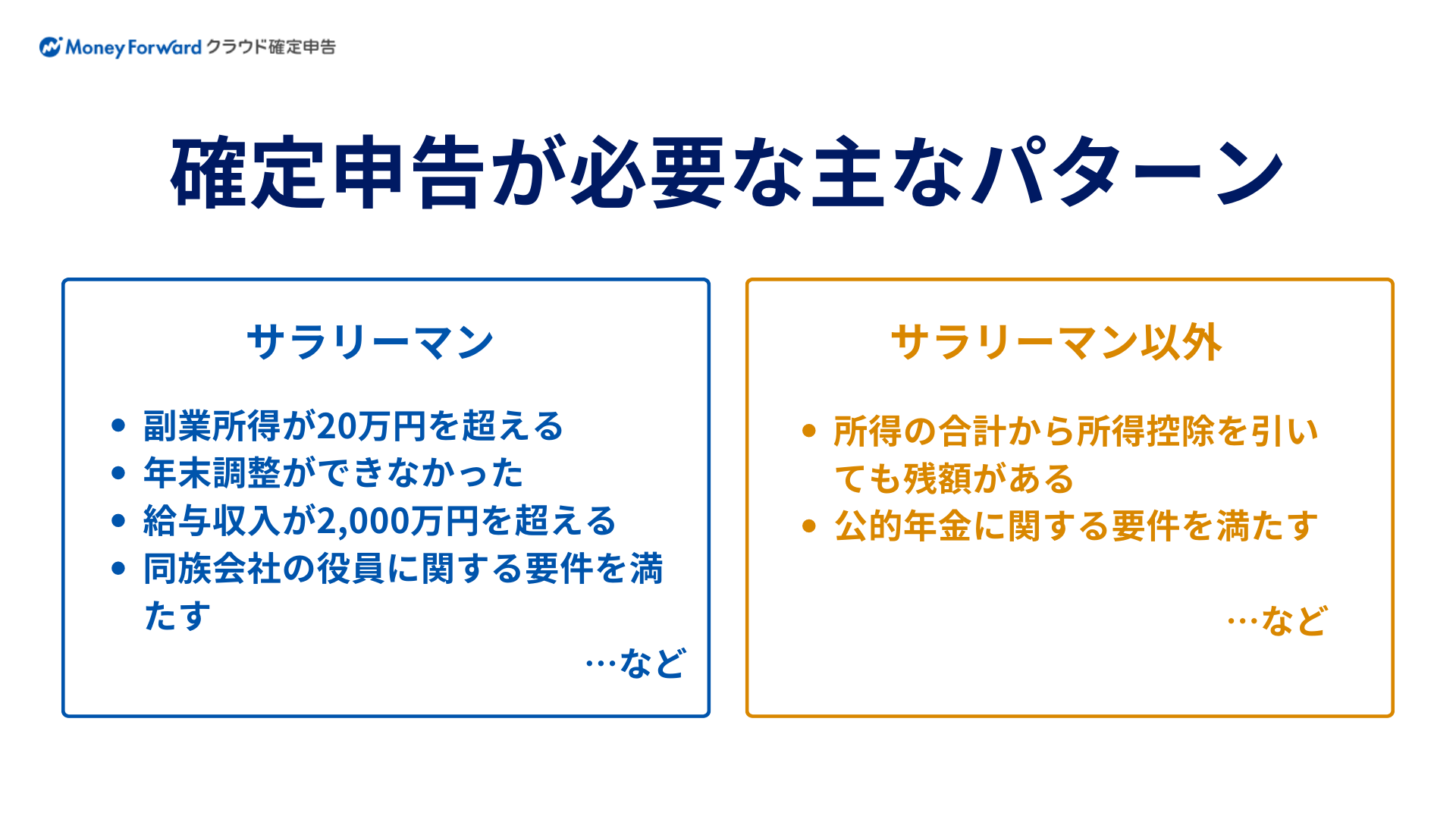

サラリーマンが確定申告をする理由

本来サラリーマンであれば、年末調整を行っているため確定申告は大半の人は必要ではないのですが、ふるさと納税や副業をしていて年間収入が20万を超えていると行う必要がでてきます。例えば、ふるさと納税を利用して寄付を行った場合、寄付金が控除の対象になります。この場合、寄付金受領証明書を確定申告書に記入し、申告することが必要です。

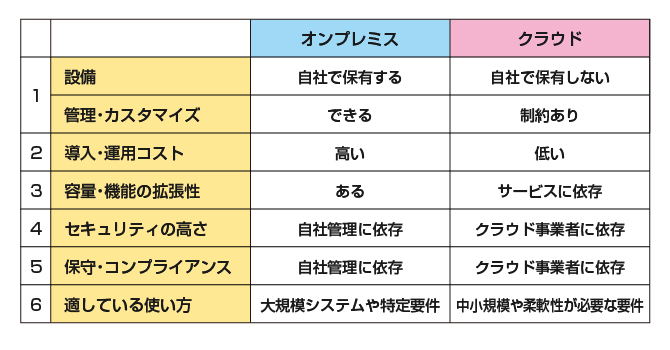

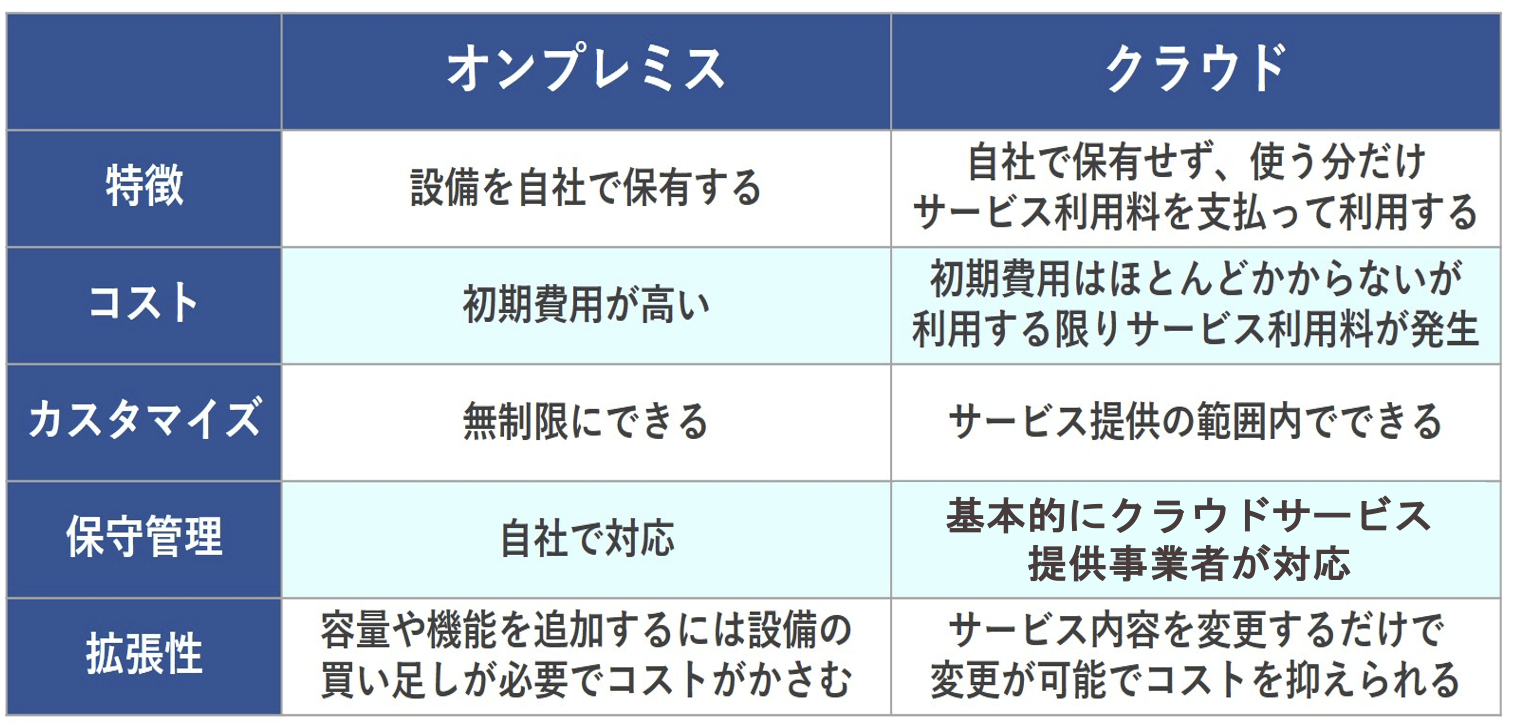

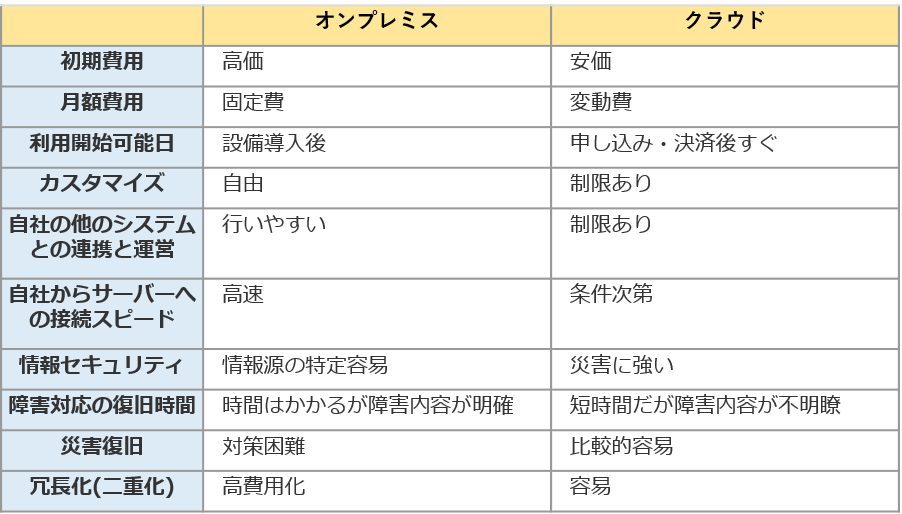

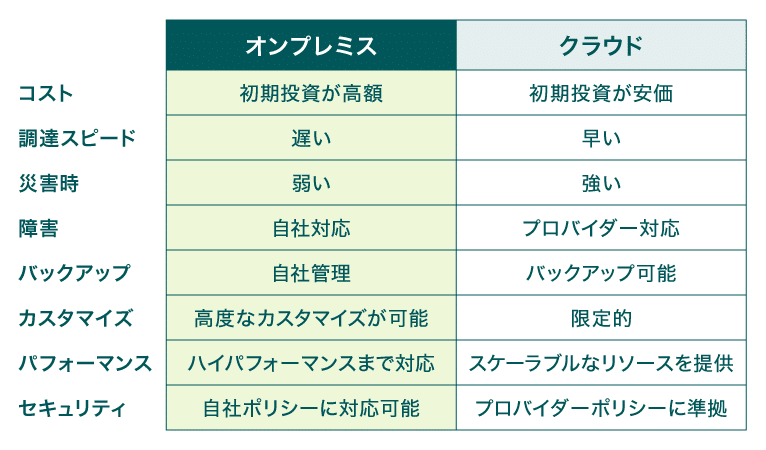

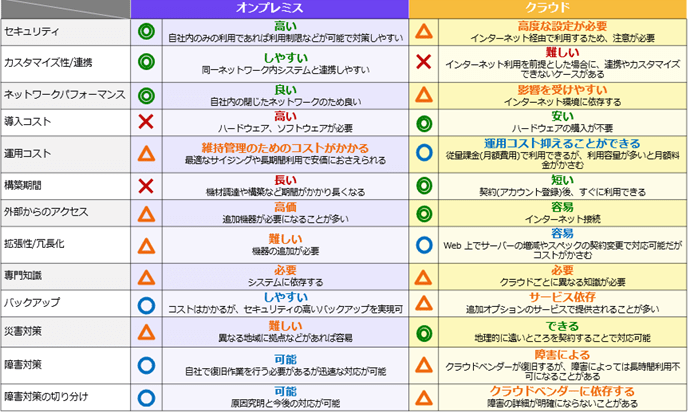

サラリーマン以外の収入が20万を超えている場合、確定申告が必須となりますので、注意が必要です。以下の画像は、サラリーマンとサラリーマン以外の確定申告の要件を比較したものです。

ふるさと納税と副業が関与するケース

ふるさと納税は、地方自治体への寄付金として利用され、税金の控除が受けられる制度です。副業をしている方がふるさと納税を行う場合、本業の年収のみで寄付の上限額を計算することになります。このため、収入が増えると寄付金控除の上限額も変動する可能性があります。

例えば、ふるさと納税を利用しているが、副業での収入がある場合、特に注意が必要です。副業収入があることで、確定申告の必要性が出てきますが、ふるさと納税を行うことで税金がどのように変わるかを理解しておくことが大切です。

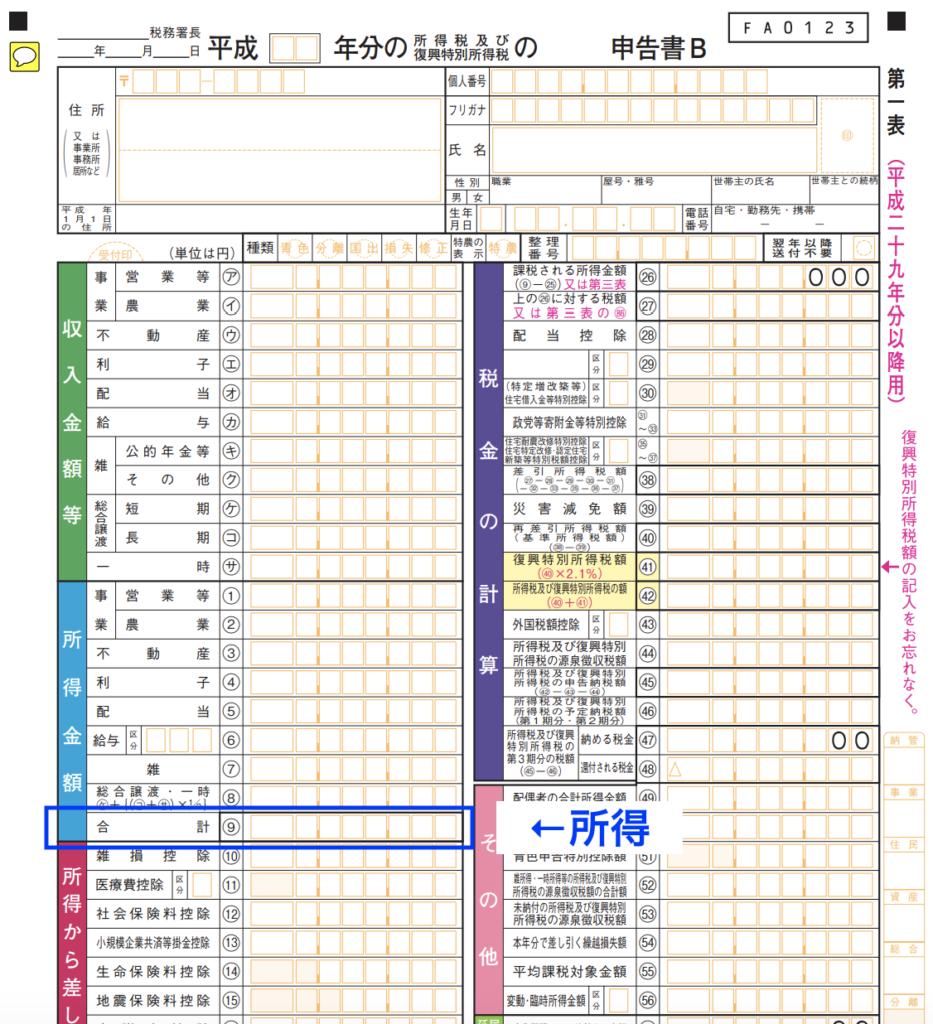

確定申告の流れと必要書類

確定申告を行う際には、必要な書類を準備し、所定の手順に従って申告する必要があります。基本的には以下の流れで進めます。

- 必要書類の準備 : 給与明細、ふるさと納税の寄付金受領証明書、医療費控除に関する書類など。

- 確定申告書の作成 : 確定申告書には、自分の所得や控除の内容を記入します。

- 申告書の提出 : 作成した申告書を税務署に提出します。

また、確定申告書には医療費控除などの特別控除もありますので、医療費の領収書も忘れずに保存しておきましょう。

確定申告に必要な書類や流れについての詳細は、国税庁のウェブサイトでも確認できます。

便利なツールを使った申告方法

最近では、e-Taxを利用したオンライン申告や、スマホアプリを活用した申告方法が一般化しています。これにより、手続きがより便利になりました。特に、スマホアプリでは、確定申告に必要な情報を簡単に入力でき、必要な書類をスキャンして送信することが可能です。

e-Taxを利用することで、申告の手間が軽減され、早めに申告を行うことができます。税務署に立ち寄らずに済むので、時間の効率も良く、便利です。

確定申告に向けた準備のまとめ

確定申告の時期が近づいてきましたが、事前に準備を進めておくことで、当日の負担を軽減できます。特に、ふるさと納税や副業を行っている方は、申告の必要性や手続きについてしっかり理解しておくことが大切です。必要書類を整えて、スムーズに申告できるよう準備を進めましょう。

良ければ、クリックをお願いします。