株をするときに、キャピタルゲインを追求する投資スタイルもありますが、私は株主優待を楽しむタイプの投資家です。優待が届く月は本当に楽しみで仕方ありません。そこで、株主優待について調べてみました。

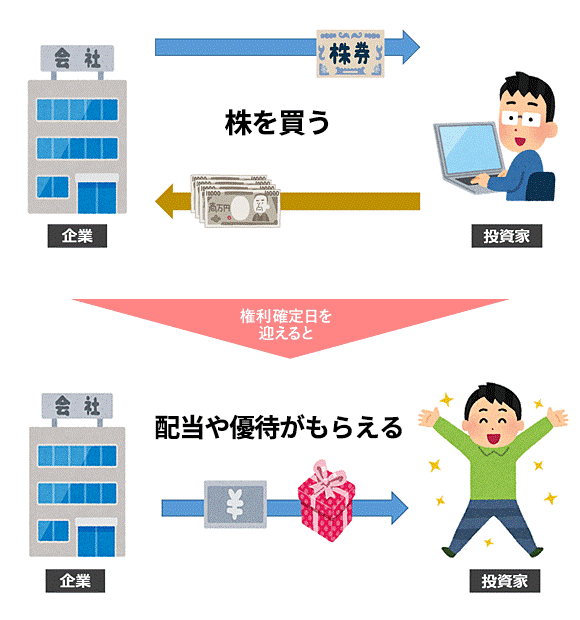

株主優待とは?

株主優待は、企業が自社の株主に対して提供する特典やサービスのことです。例えば、飲食店の割引券や自社製品、ポイントなどが一般的です。この制度は、企業が株主を大切にし、長期的な投資家との関係を築くための手段として広く利用されています。

株主優待の起源は意外と古く、1950年代にさかのぼります。実際、企業が株主優待を実施することにより、株主の関心を集め、株式の流動性を高めることが期待されてきました。

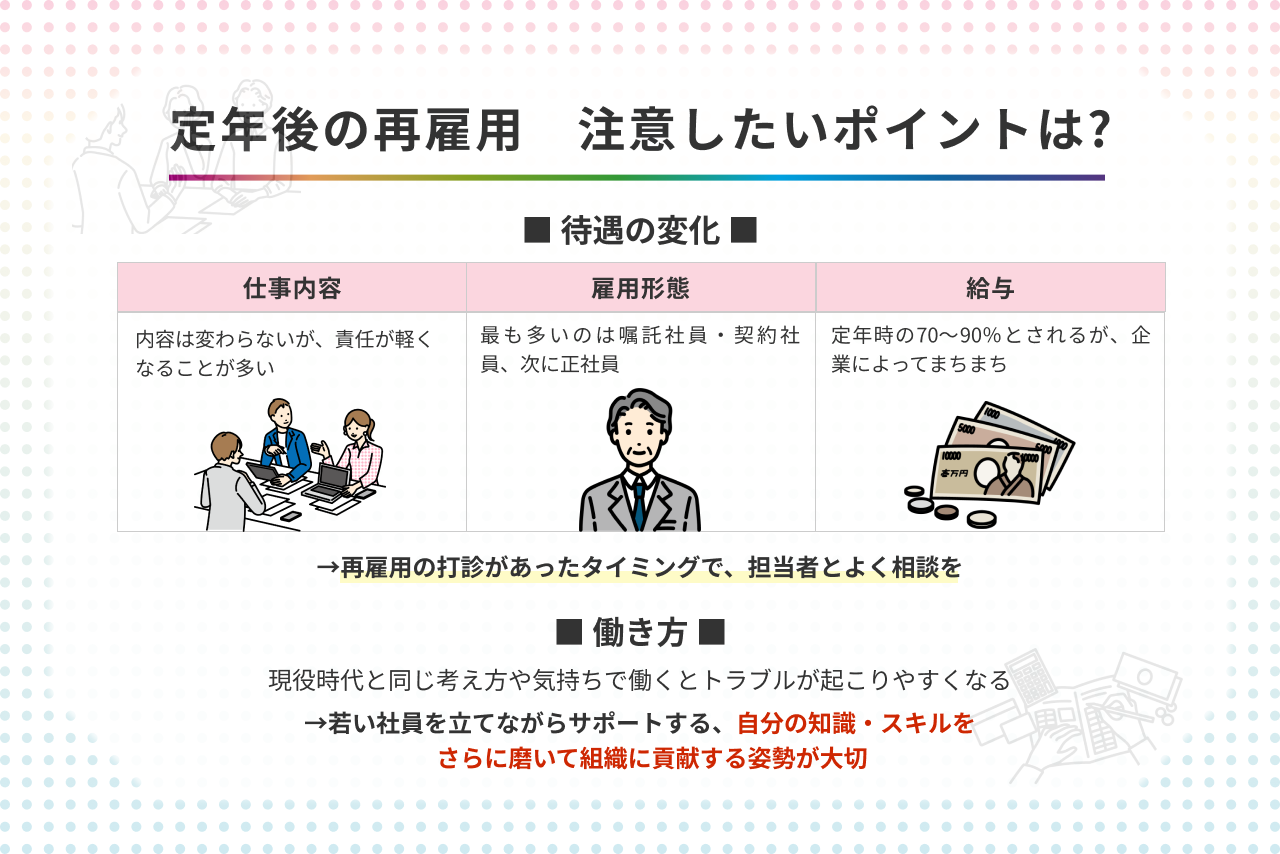

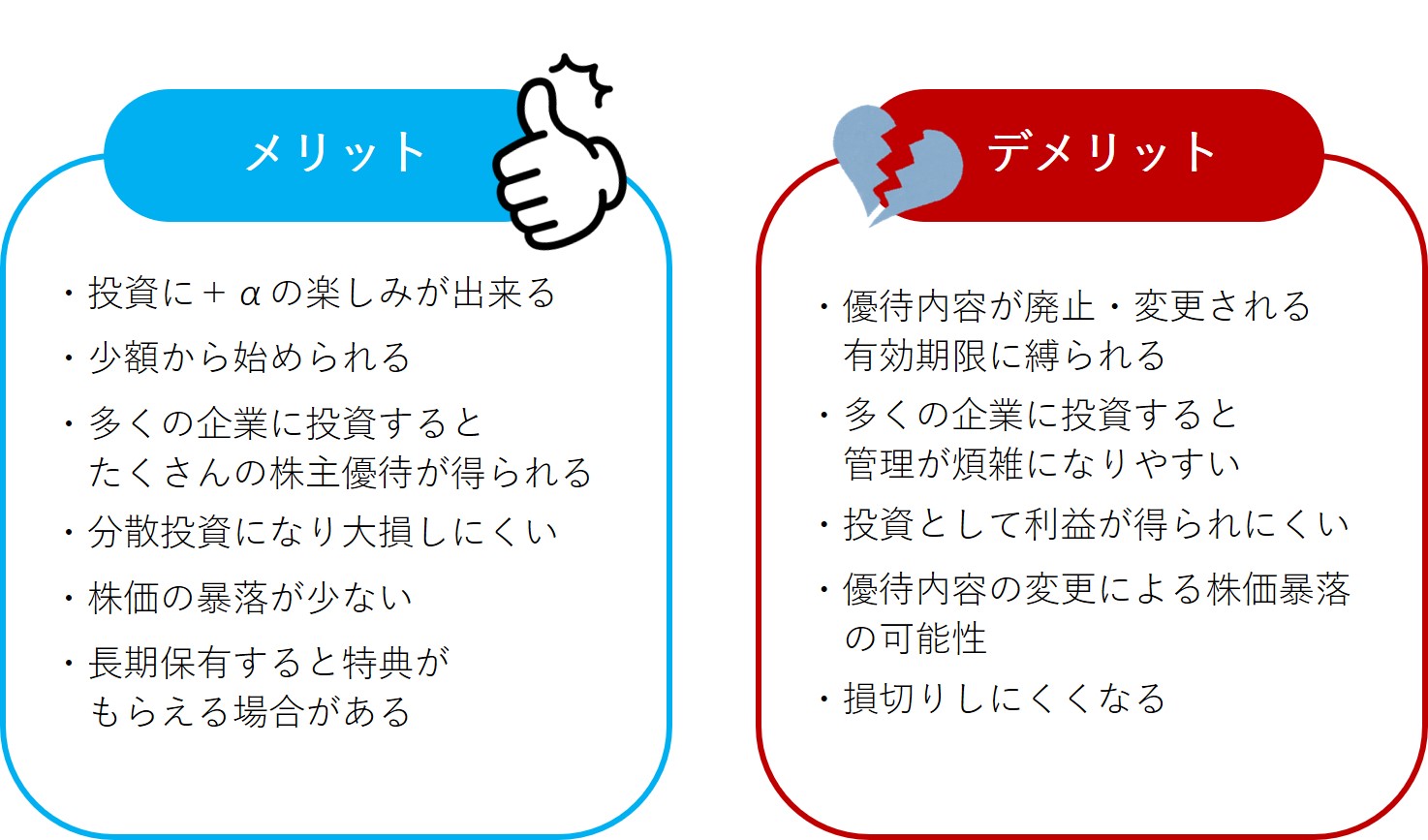

株主優待のメリットとデメリット

株主優待の最大のメリットは、投資家に特別な体験を提供することです。株主としての特権を享受できるため、投資がより楽しくなります。また、優待を目的とした投資により、短期的な株価の変動に対しても安定した心持ちで臨めるのが特徴です。

しかし、当然ながらデメリットも存在します。例えば、優待が廃止されるリスクがあります。企業の経営状況が悪化した場合、優待が取り消されることもあるため、注意が必要です。また、株式を持っているだけでは利益を得られませんので、しっかりとした資産運用が求められます。

株主優待を提供する企業のメリット

企業が株主優待を提供する理由は、主に以下のような点に集約されます。まず、株主の認知度を向上させ、安定した株主を確保することができます。これにより、企業は長期的な成長を見込むことができるのです。

さらに、株主優待を通じて企業のブランドイメージを向上させることができます。優待を受けることで、株主は自社の商品やサービスに対する愛着を深め、リピート購入に繋がることも期待されます。

特に、最近では「株主優待」を目的とした投資が注目されており、企業にとっても競争力の一環として重要な要素となっています。詳しくは、以下のリンク先を参照してください。

効果的な株主優待の選び方

株主優待を選ぶ際は、まず自分が興味を持っている業種や企業に注目することが大切です。同じ優待でも、内容や価値は企業によって異なります。自分の生活に役立つものを選ぶことで、より満足度の高い投資ができるでしょう。

また、優待の内容だけでなく、企業の財務状況や成長性も考慮することが重要です。長期的に利益を得るためには、安定した企業を選ぶことが求められます。株式投資はリスクを伴いますが、計画的に投資を行うことで、リターンが得られる可能性が高まります。

株主優待の実例と体験談

実際に私が投資している企業の株主優待を紹介します。ある飲食チェーンでは、年に一度、5000円相当の食事券が送られてきます。これを利用することで、家族や友人と楽しい食事の時間を過ごすことができ、株主としての特権を存分に享受しています。

他にも、化粧品メーカーからは自社の新商品が優待として提供されます。これにより、普段は手に入れにくい商品を試すことができ、非常に嬉しいです。こうした体験を通じて、株主優待がもたらす楽しさを実感しています。

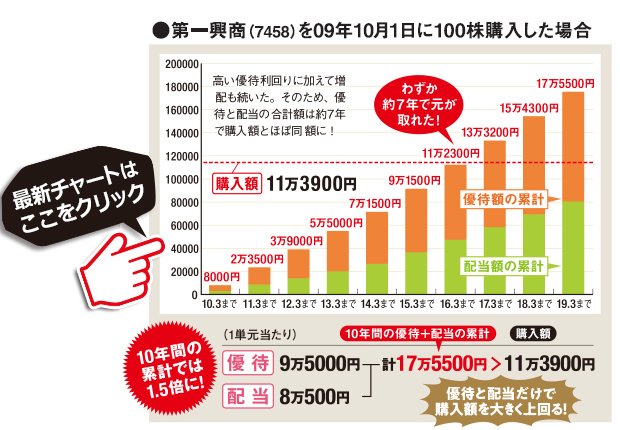

長期的視点で見る株主優待の価値

株主優待は、短期的な利益だけでなく、長期的な投資戦略にも寄与します。優待を通じて安定した株主を育てる企業は、経営が安定しやすく、結果として株価の上昇が期待できます。したがって、株主優待を重視することは、長期的な資産形成にも貢献すると考えられます。

まとめと今後の展望

株主優待は、個人投資家にとって魅力的な投資スタイルの一つです。優待を受け取ることで、投資の楽しさが増し、企業との距離が縮まる感覚を得られます。今後も株主優待を提供する企業は増えていくと予想され、ますます多様な選択肢が生まれるでしょう。

株主優待を通じて、より多くの投資家が市場に参加し、企業と共に成長していく未来を期待しています。

良ければ、クリックをお願いします。