年齢を重ねることによる体と脳の変化について、よく耳にするのは「物覚えが悪くなった」とか「体の節々が痛い」といったことです。しかし、最近読んだ本によると、脳はいつまでも成長できるということが書かれていました。また、体も50代、60代でも筋肉ムキムキの人がいることから、結局はその人の生活習慣の問題ではないかと感じています。そこで、今日は年齢と脳と体について調べてみました。

脳は年齢とともに変化しますが、実は成長し続けることができるという研究結果が多くあります。特に、脳の神経細胞は新たに生成されることが知られており、これを「神経新生」と呼びます。特に海馬という部分は記憶や学習に関与しており、ここでの神経新生が活発であれば、認知機能の向上が期待できます。生活習慣や環境がこの神経新生に影響を与えるため、日々の行動が重要です。

例えば、定期的な運動や新しいことに挑戦することが脳の健康を保つために効果的です。運動は血流を良くし、脳に必要な栄養素を供給します。また、趣味や学びを通じて脳を刺激することも大切です。これにより、脳の可塑性が高まり、年齢に関係なく新しい知識を吸収することが可能になります。

筋肉の老化とその影響

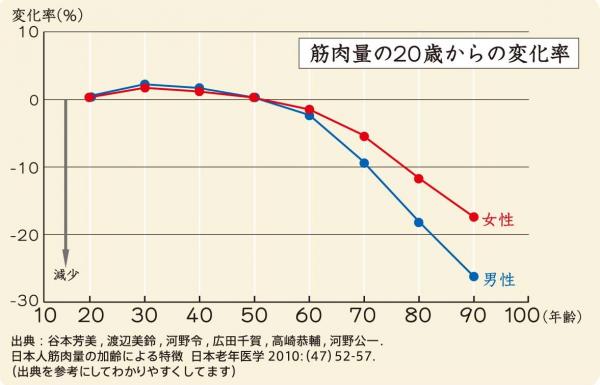

年齢とともに筋肉が減少することは避けられない現象ですが、その減少の速度や程度は個人差があります。特に、20代から始まる筋肉量の減少は、40代以降に加速します。以下のグラフは、年齢とともに筋肉量がどのように変化するかを示しています。

このように、筋肉量の減少は体力の低下や日常生活の質に影響を与えます。筋肉が減少すると、基礎代謝が低下し、肥満や生活習慣病のリスクが高まります。したがって、年齢に関係なく筋肉を維持するための運動が重要です。

生活習慣がもたらす影響

生活習慣は脳と体の健康に大きな影響を与えます。特に、食事、睡眠、ストレス管理は重要な要素です。栄養バランスの取れた食事は、脳の機能をサポートし、体の健康を維持します。特に、オメガ3脂肪酸や抗酸化物質を含む食品は脳に良い影響を与えることが知られています。

また、睡眠不足は脳の機能を低下させ、記憶力や判断力に悪影響を及ぼします。ストレスも同様に、脳に負担をかけるため、リラックスする時間を持つことが大切です。

運動の重要性

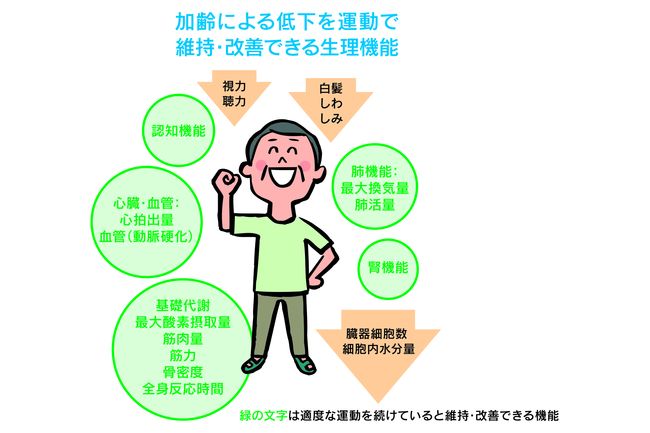

運動は脳と体にとって非常に重要です。特に、低負荷の運動は高齢者にとっても取り入れやすく、健康維持に役立ちます。運動をすることで、筋肉の強化だけでなく、脳の血流が改善され、認知機能の向上にもつながります。

以下のグラフは、年齢とともに筋肉量がどのように変化するかを示しています。

定期的な運動を行うことで、筋肉の減少を抑え、健康的な体を維持することが可能です。

年齢に応じた健康管理

各年代で気をつけるべき健康管理のポイントは異なります。例えば、50代になると血管や筋肉も老化によって機能が低下していくため、特に注意が必要です。生活習慣病のリスクが高まるこの年代では、定期的な健康診断や運動が重要です。

また、脳の健康を保つためには、認知トレーニングや社交的な活動も効果的です。これにより、脳の活性化が促され、老化を遅らせることができます。

まとめ

年齢に関係なく、脳と体を健康に保つためには、生活習慣が非常に重要です。運動や栄養、睡眠、ストレス管理を意識することで、年齢を重ねても元気に過ごすことができるでしょう。脳の健康を維持するためには、日々の努力が必要です。年齢を重ねることを恐れず、積極的に健康を意識して生活していきましょう。

良ければ、クリックをお願いします。