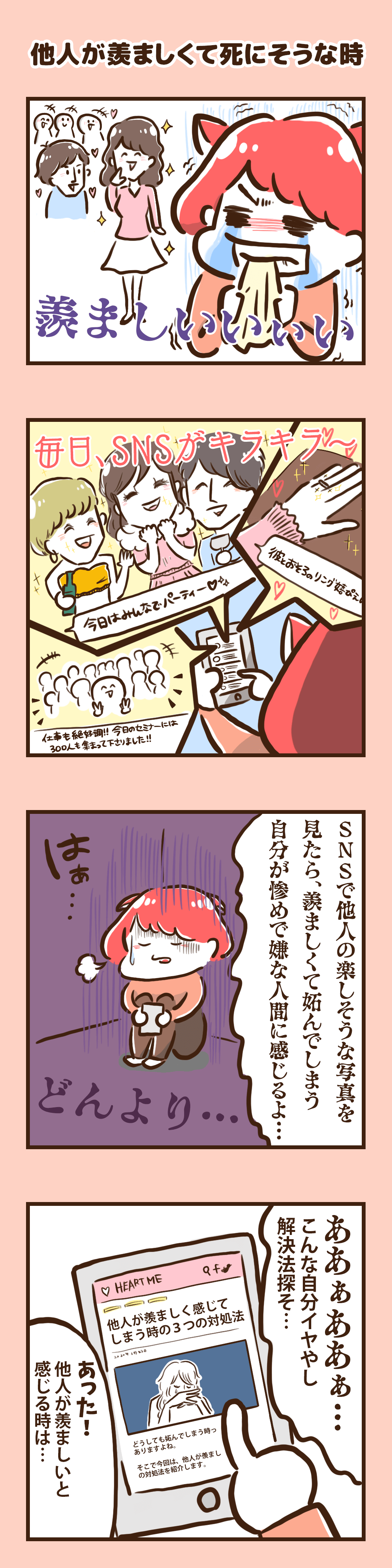

自分がうまく行っていない時ほど、他人が羨ましく感じてしまうものです。仕事に真剣に取り組んでいても、周りの要領の良い人たちが高く評価されているのを見ると、どんどん心が沈んでいくことがあります。また、自分は我慢しているのに、何でも手に入れている人を見ると、無性に辛く感じてしまいます。このような感情はどのように対処すればいいのでしょうか。今回は、他人を羨む気持ちの背景や、実践的な対処法について考えてみました。

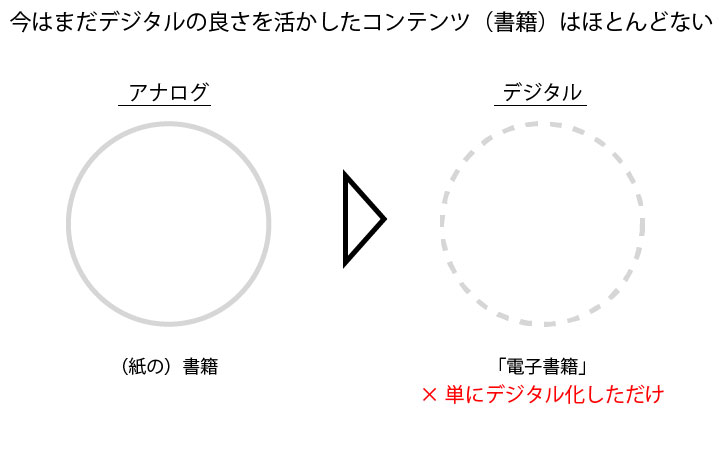

まず、羨ましさの心理的要因について考えてみましょう。社会では、他人と自分を比較することが珍しくありません。特にSNSが普及してからは、他人の成功や幸せな瞬間を目にする機会が増え、自己肯定感を低下させる要因となっています。このような環境で育った私たちは、他人の幸せが自分の不幸を際立たせる要因となり、その結果、羨ましさを感じることが多くなっています。

羨ましさが生まれる瞬間

心の中で「羨ましい」と感じる瞬間は、さまざまです。例えば、友人が素敵な仕事に就いたり、新しい車を買ったりした際にはつい嫉妬心が芽生えてしまうことがあります。また、SNSを見ていると、他人の成功や美しい生活が目に飛び込んできて、自分とのギャップを痛感することもしばしばです。

そのような場面でどう感じるかが、羨ましさの感情を引き起こす要因となります。

羨ましい感情をどのように受け止めるか

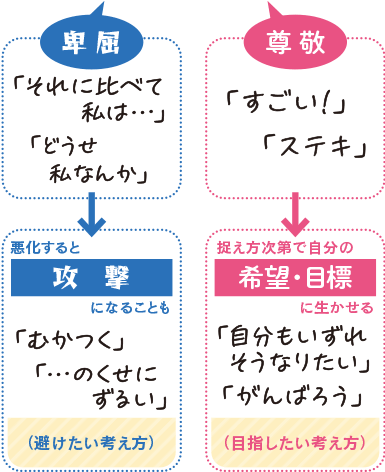

まず、自分が羨ましいと感じる気持ちを否定しないことが大切です。羨ましさは人間として自然な感情ですから、それを受け入れることで少し心が楽になります。感情を受け入れた後は、その感情をどのように解釈するかが重要です。「あの人は運が良い」と思うのではなく、「彼女が得たものを自分も目指してみよう」とポジティブに変換することで、自分を奮い立たせることができます。

羨ましさを乗り越えるための具体的な対処法

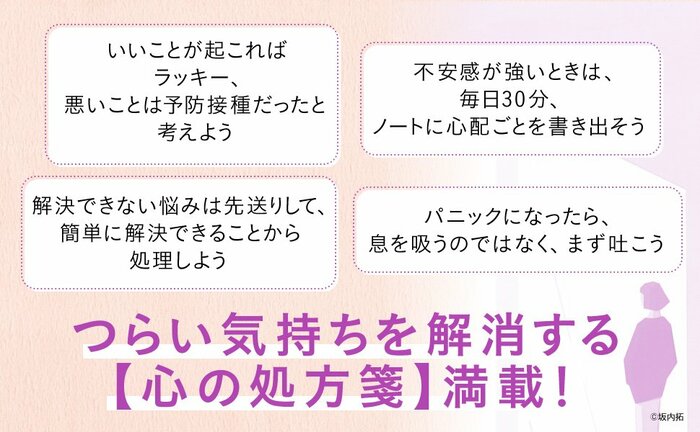

次に、羨ましさを克服するための具体的なアプローチを考えてみましょう。以下の方法は、実際に試してみることで心の持ち方を変える助けになります。

- 他人の成功を素直に祝福する:他人が成功した時には、自分もその人を祝福してみましょう。祝福することで、自分の心が少し軽くなることがあります。

- 自分の目標を明確にする:他人を羨む気持ちが強くなってきたとき、自分自身の目標や夢を再確認してみてください。それに向かって努力することで、羨ましさが少しずつ和らいでいくことでしょう。

- 自分を振り返る時間を作る:毎日少しだけでも自分の良いところや成功体験を振り返る時間を持つことが大切です。自分の成長を感じることで、他人との比較を少しずつ減らすことができます。

他人の成功を尊敬に変えるために

羨ましさを尊敬に変えるためには、他人の成功を学びの材料にすることが重要です。その人がどのような努力をして成功を手に入れたのかを考えることで、「羨ましい」という気持ちが「尊敬」や「希望」に変わることがあります。例えば、あの人がどんなプロセスを経て成功したのかを研究し、自分自身の成長に繋げることができるでしょう。

まとめ

他人を羨む気持ちは誰にでもあるものですが、その気持ちをどのように受け止め、乗り越えられるかが重要です。羨ましさを感じたときには、自分自身を見つめ直し、他人の成功を素直に祝うことから始めてみると良いでしょう。自分の目標を明確にし、他人から学び、尊敬することで、羨ましさをポジティブなエネルギーに変えていけるはずです。

良ければ、クリックをお願いします。