インフラエンジニアって、業務システムと違って、表には見えないサーバやネットワークを扱っている、まさに縁の下の力持ち的なポジションです。この仕事は非常に重要だけれども、普段は目立たないため、世間的にはその苦労があまり理解されていないことが多いです。特にトラブルが起きたときには、真っ先にクレームが来てしまいます。普段は目立たないけれど、いざという時には表に出てしまうという、なかなか辛い立場にいるのです。

と言うことで、年末作業が控える中、インフラエンジニアついて考えてみました。

インフラエンジニアとは

インフラエンジニアは、サーバーやネットワークの設計・構築・運用を行う専門職です。システムがスムーズに動くための基盤を整える仕事ですが、当然ながら知識とスキルが求められます。特に、急なトラブル対応やセキュリティ対策など、常に最新の情報にキャッチアップしていなければなりません。これによって感じるプレッシャーは、相当なものです。

インフラエンジニアが直面する様々な課題を示した図。

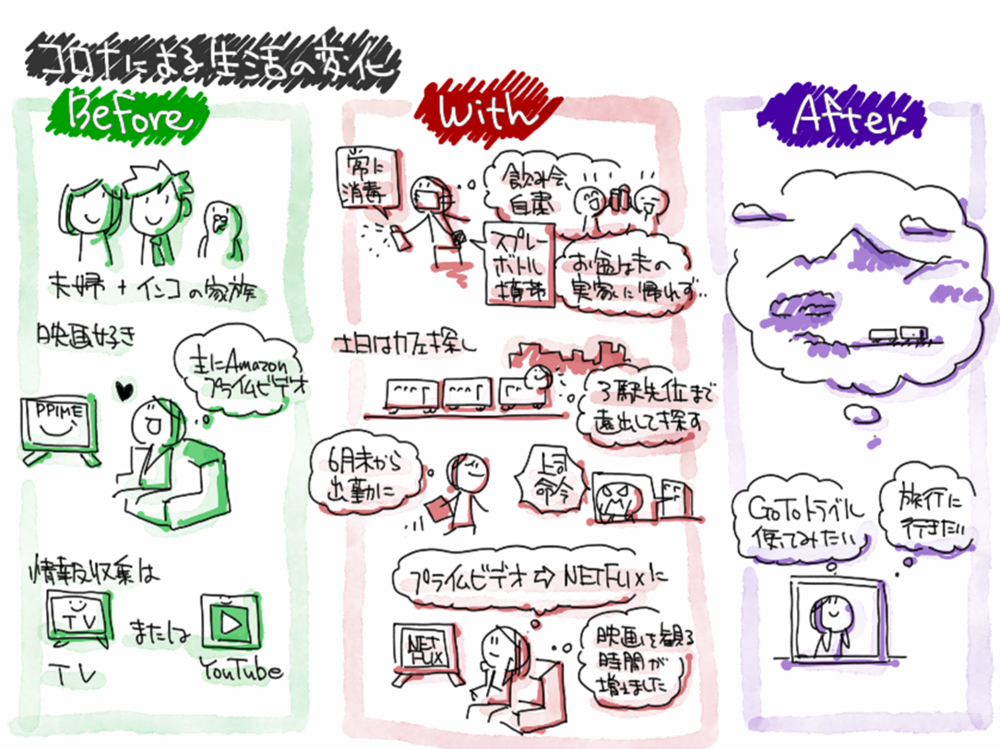

休日の過ごし方

休日に仕事をすることが多いインフラエンジニア。これは、システムのメンテナンスやアップグレードを行う際に、業務が行われていない時間帯を選ぶ必要があるためです。多くの人が休んでいる時にこそ、作業がしやすいのです。しかし、その結果として家族や友人との時間を合わせられないことに悩むこともあります。これが、インフラエンジニアの生活リズムに大きな影響を与えます。

仕事とプライベートのバランスを考えるインフラエンジニア。

夜間作業の実際

夜間作業が多いというのも、インフラエンジニアの特徴です。夜中に問題が発生した場合、すぐに対応しなければならないため、深夜に呼び出されることも珍しくありません。仕事が終わった後に、再びパソコンの前に座ることになる時も多いです。もちろん、生活リズムが崩れやすく、体調管理も大変です。

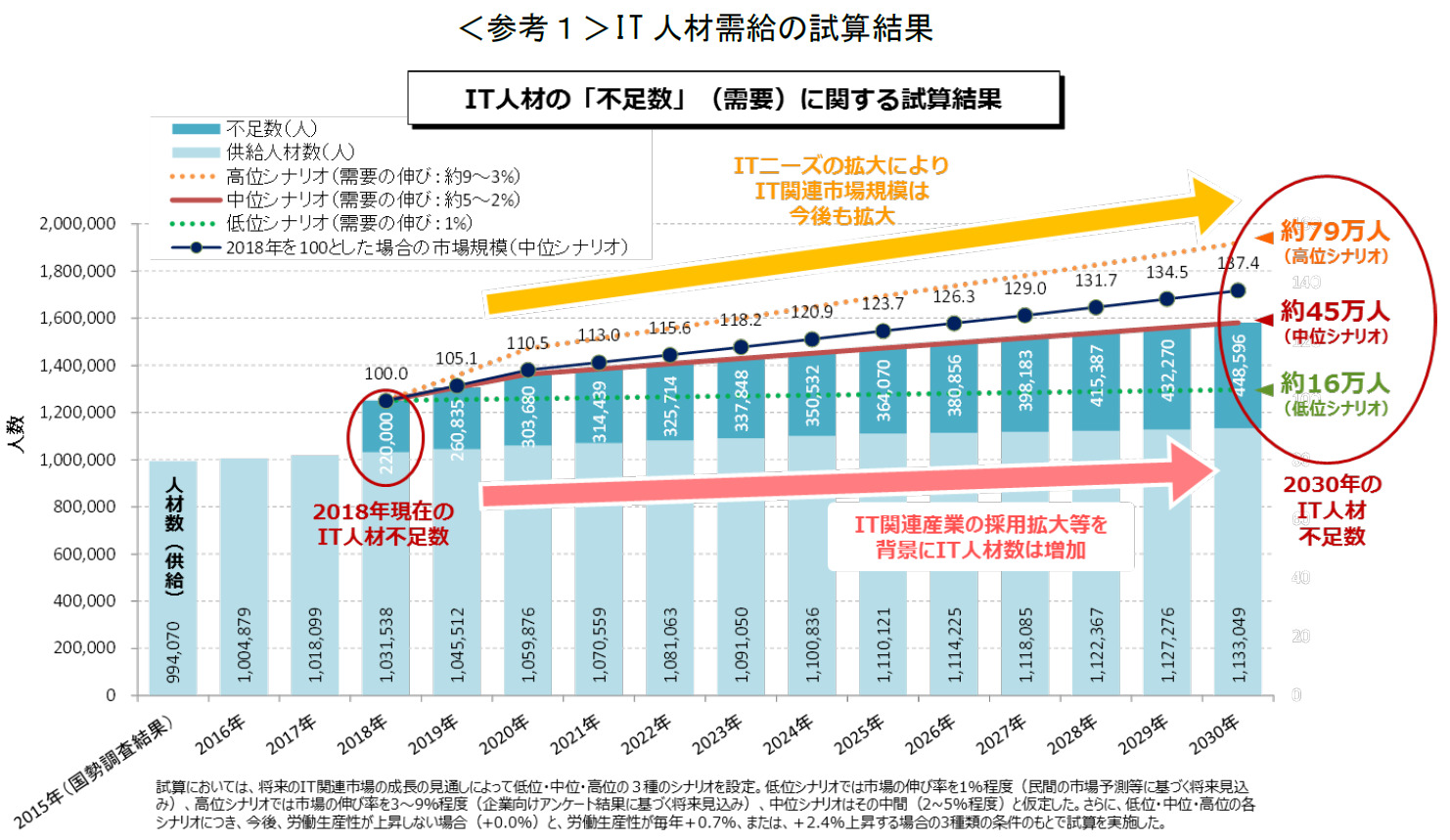

日本におけるIT人材の需要と供給のグラフ。

トラブルへの対応

トラブルが発生したときのストレスは、他の職種ではなかなか味わえないものです。特に、急な呼び出しやトラブル処理は精神的に厳しいものがあります。お客様が困っている時に、すぐに対応できる体制を整えることが求められ、時には責任を感じることもあります。そのため、気持ち的に負担が大きくなるのも事実です。

仕事に対して思い悩むインフラエンジニア。

メリットとデメリット

インフラエンジニアの仕事には、当然メリットもあります。例えば、需要が高いため、転職やキャリアアップのチャンスが多いです。また、技術力が高まることで、他の職種に比べて高い給与を得られることもあります。しかし、それに伴ってデメリットもあります。例えば、生活リズムが不規則になりやすく、プライベートの時間が圧迫されることが多いです。

真剣に仕事に取り組むインフラエンジニア。

まとめ

インフラエンジニアという職業は、見えないところで重要な役割を果たしていますが、その裏には様々な苦労が伴います。休日や夜間の作業、トラブルへの迅速な対応など、ストレスフルな場面が多いことは確かです。しかし、やりがいを感じる瞬間も多々あります。これからインフラエンジニアを目指す方には、そうした現実をしっかり理解して挑んでいただきたいですね。

良ければ、クリックをお願いします!