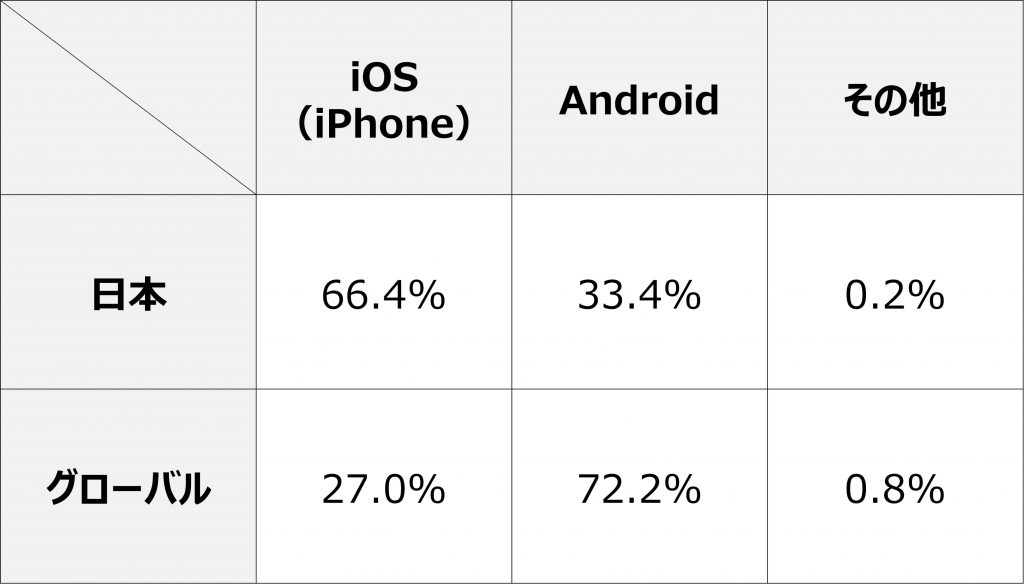

日本ではiPhoneの使用率が高いですが、海外ではAndroidが主流です。最近ではiPhoneの価格が10万円を超えることもあり、なかなか買い替えが難しい状況です。一方、AndroidはiPhoneと比較すると安価なモデルが多く、選択肢も豊富です。今回は、iPhoneとAndroidの特徴や違いを詳しく見ていきましょう。

iPhoneの特徴

デザインと使いやすさ

iPhoneはその洗練されたデザインと直感的な操作性で知られています。特に、Appleのデザイン哲学に基づいたシンプルで美しいインターフェースは、多くのユーザーに支持されています。例えば、iPhoneのホーム画面はアプリが整然と並び、使いたいアプリをすぐに見つけることができます。

iOSの安定性とセキュリティ

iPhoneはAppleが開発したiOSを搭載しており、安定性とセキュリティの面で非常に優れています。定期的なアップデートが行われ、最新のセキュリティパッチが提供されるため、安心して使用できます。また、Appleのエコシステムにより、他のApple製品との連携もスムーズです。

アプリの豊富さ

App Storeには多くのアプリが揃っており、特にクリエイティブなアプリやゲームが豊富です。開発者はiOS向けにアプリを最適化することが多く、iPhoneユーザーは高品質なアプリを楽しむことができます。

Androidの特徴

多様なデバイスと価格帯

Androidは多くのメーカーから様々なモデルが販売されており、価格帯も幅広いです。高性能なフラッグシップモデルから、手頃な価格のエントリーモデルまで選択肢が豊富です。これにより、予算に応じたスマートフォンを選ぶことができます。

カスタマイズ性の高さ

Androidはカスタマイズ性が高く、ユーザーは自分好みにホーム画面やウィジェットを設定できます。また、サードパーティ製のアプリやランチャーを使うことで、さらに自由度の高い使い方が可能です。

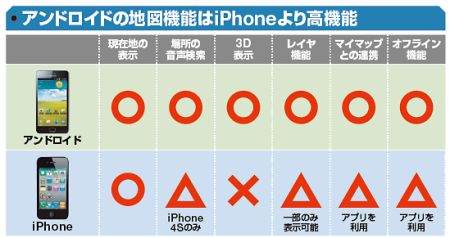

Googleサービスとの統合

AndroidはGoogleのサービスとの統合が強力です。GoogleマップやGoogleアシスタントなど、日常生活で便利な機能が充実しており、特に地図機能においてはAndroidが優れていることが多いです。

iPhoneとAndroidの比較

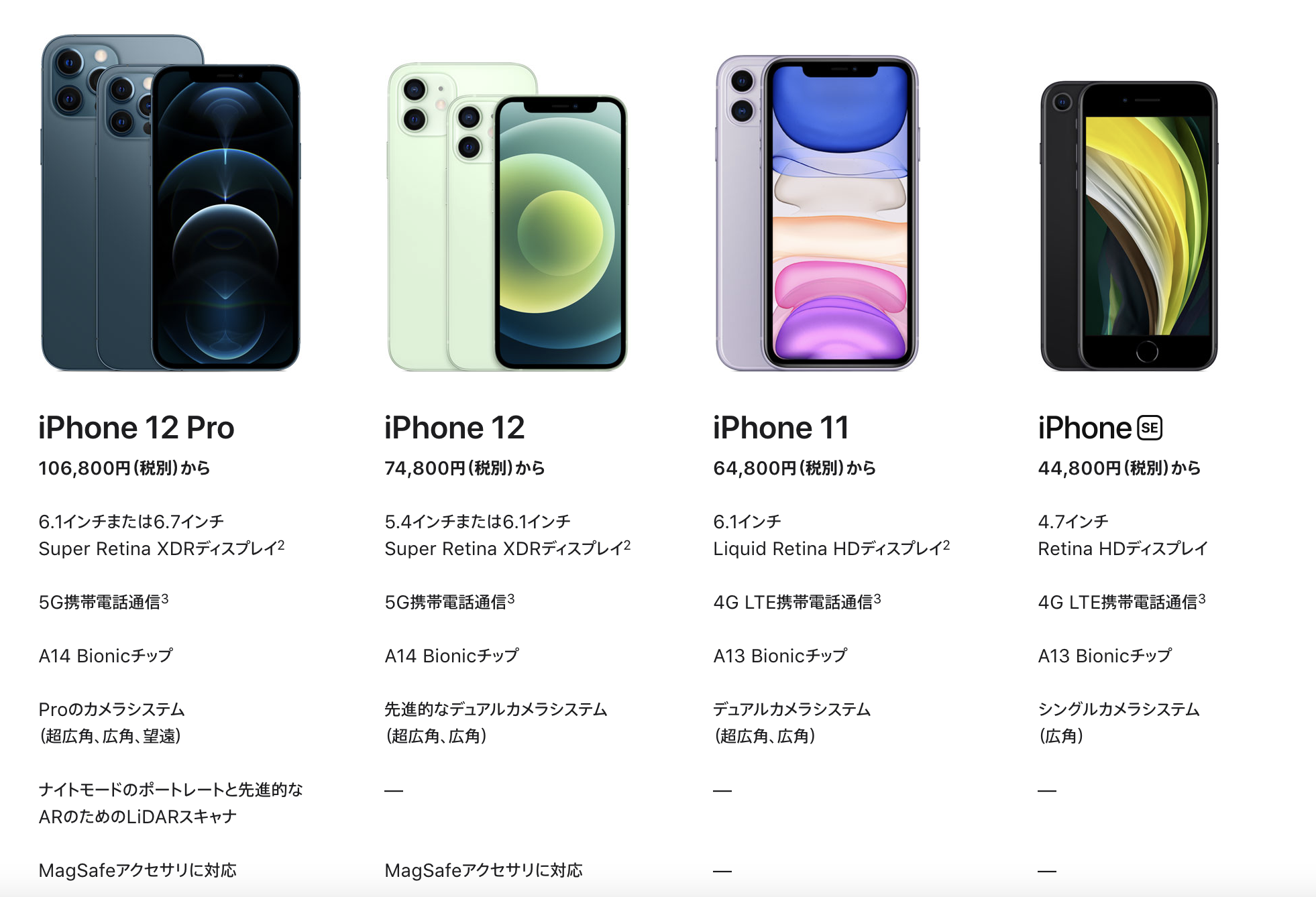

価格の違い

iPhoneは一般的に高価格帯に位置していますが、その分品質やサポートが充実しています。一方、Androidは価格帯が広く、安価なモデルでも十分な性能を持つものが多いです。

機能の違い

iPhoneは特定の機能に特化していることが多く、特にカメラ性能や動画編集機能においては高い評価を得ています。対して、Androidは多機能であることが特徴で、特にマッピング機能やカスタマイズ性において優れています。

ユーザー層の違い

日本ではiPhoneの使用率が66.4%と高く、特に若年層やビジネスパーソンに人気です。一方、Androidはグローバルで見ると72.2%のシェアを持ち、特に発展途上国での普及が進んでいます。

日本と海外のスマートフォン使用状況

日本におけるiPhoneの人気

日本ではiPhoneが圧倒的な人気を誇り、特に若者を中心に多くのユーザーがいます。デザインやブランド力が強く、周囲の影響を受けやすい傾向があります。

海外におけるAndroidの優位性

海外ではAndroidが主流であり、特に価格の安さや多様性が支持されています。特にアジアやアフリカでは、Androidの普及が進んでおり、様々なニーズに応えることができる点が魅力です。

どちらを選ぶべきかの考察

iPhoneとAndroid、それぞれにメリットとデメリットがあります。自分のライフスタイルや使用目的に応じて、どちらが自分に合っているのかを考えることが重要です。高品質なアプリや安定したセキュリティを重視するならiPhone、カスタマイズ性や価格の柔軟性を求めるならAndroidが適しているかもしれません。

どちらを選んでも、自分に合ったスマートフォンライフを楽しんでください!

私は、OPPOを使っているのですが、次で三代目です。結構お気に入りです。

お洒落さで言えば、やっぱりiPhoneなんですかね。

良ければ、クリックをお願いします。