水曜日のカンパネラ『聖徳太子』

2023.10.18 配信

2&2&3&1&1&8=17・・・1&7=8

水(4)曜(18)日(4)=26(4&9=13 9&4=13)・・・2&6=8(4 4)

538年 仏教伝来

574年(6/2) 厩戸皇子誕生 「聖徳太子絵伝」 四天王寺所蔵

604年 憲法十七条

622年(2/22) 聖徳太子死亡 49歳

5&7&4&6&2&2=16&10=26・・・2&6=8

太子には「豊聡耳(とよとみみ)」というお名前があります。

よきさとい耳を持っておられたという意味です。また一度に

8人の訴えを聞かれたので「八耳(はちじ)」の王ともいわれました。

夢殿 八角堂

夢殿(奈良時代)

西暦601年に造営された斑鳩宮跡に、行信僧都という

高僧が聖徳太子の遺徳を偲んで天平11年(739)に

建てた伽藍を上宮王院といいます。その中心になる建物が

夢殿です。(パンフから)

737(天平9)年、都で天然痘が流行し、藤原氏など政治の中枢

にいた人物が相次いで亡くなった。これを聖徳太子の怨霊の仕業

だと考えた人々は、太子が亡くなってから100年以上を経てから、

夢殿を建て、太子の供養をしたのではないかという推論がある。

それほど太子の霊が強力で、何らかの形で強い影響力が残って

いたということなのだろうか。この時に夢殿に祀られた救世観音

は、太子の等身であると伝えられており、太子は当時としては

かなりの長身だったということになる(像高は178.8cm)。

つまり、太子の怨霊を恐れた人々が、太子を神として祭り上げて

夢殿の扉を閉ざし、更なる災難を繰り返さないように、太子の

等身像を白布で巻いて封印したというストーリーが浮かび

上がってくるのである。

フェノロサの貢献

メモ:救世観音のお開帳は、毎年4月11日から5月5日と、10月

22日から11月22日の年2回である。

4&1&1&5&5&1&2&2&1&1&2&2&2=16&11&2=29・・・2&9=11

【法隆寺お会式 歴史・簡単概要】

法隆寺お会式(おえしき)は夢殿(ゆめどの)が建立された後の

748年(天平20年)から行われていると言われています。748年

(天平20年)2月22日、行信僧都が第45代・聖武天皇の勅許を

得て法要を行ったと言われています。ちなみに夢殿は739年

(天平11年)に行信僧都が聖徳太子(しょうとくたいし)を偲び、

聖徳太子一族の住居であった斑鳩宮(いかるがのみや)の旧地に

建立した言われています。その後1121年(安元2年)からは聖徳

太子摂政像が安置されている聖霊院でお会式が行われるように

なりました。なおお会式は622年(推古天皇30年)2月22日に

亡くなった法隆寺の開基・聖徳太子の命日に遺徳を偲ぶ法要です。

お会式ではお仏飯・重ね餅・黄の小判餅・ネコ耳・白の小判餅

・ケイピン・三輪素麺・金柑・青豆・カヤの実・ホオズキ

・ミズクワイ・白豆・ネズミ耳・クワイ・干柿・八角柱の切餅

・紅白寒天・黒豆・銀杏が供えられます。供物は古い記録に則って、

1か月ほど前から僧侶などの手作りで準備されるそうです。

2&2&2&2&=8(4 4)(11×4)

お供え物20種類=2(1 1)

ネコ耳&ネズミ耳=12&17=29・・・2&9=11

太子の正式な名前である「厩戸皇子(うまやどのみこ)」の

名前も、このエピソードから来ているとされています。この

出生時のエピソードのあった橘の宮を、のちの聖徳太子が

橘寺に改めたことから、橘寺が聖徳太子の生誕地と呼ばれる

ようになったのでした。

「厩(14)戸(4)皇(9)子(3)」=30

「和(8)」

30&8=38・・・3&8=11

「橘(16)寺(6)」=22(11×2)

2015/01/21

聖徳太子の愛馬の像です。太子が27歳の時、甲斐国から黒駒

が献上されました。空を駆ける天馬とされ、太子はこの黒駒

に乗り、空を飛んで富士山の山頂に立ったという伝説があります。

また太子は仏教を学ぶために郊外の斑鳩の宮に住みましたが、

そこから飛鳥まで続く太子道(たいしみち)と呼ばれる道を、

この黒駒に乗って通ったともいわれています。

黒(11)駒(15)=26

太(4)子(3)道(11)=18

26&18=44(11×4)

御祭神:

幣立神社(九州)・・・神漏岐命、神漏美命、大宇宙大和神、天御中主神、天照大神

石鎚神社(四国)・・・石鎚毘古命(いしづちひこのみこと)

大剣神社(四国)・・・安徳天皇 大山祗命 素盞嗚命

天河神社(近畿)・・・市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)

伊勢神宮(近畿)・・・天照大神 豊受大神

諏訪大社(中部)・・・建御名方神 とその 妃 ・ 八坂刀売神

氷川神社(関東)・・・須佐之男命(すさのおのみこと)稲田姫命(いなだひめ

のみこと) 大己貴命(おおなむちのみこと)

橋広バロン幸之助![]() MJGA💫@hasibiro_maga

MJGA💫@hasibiro_maga

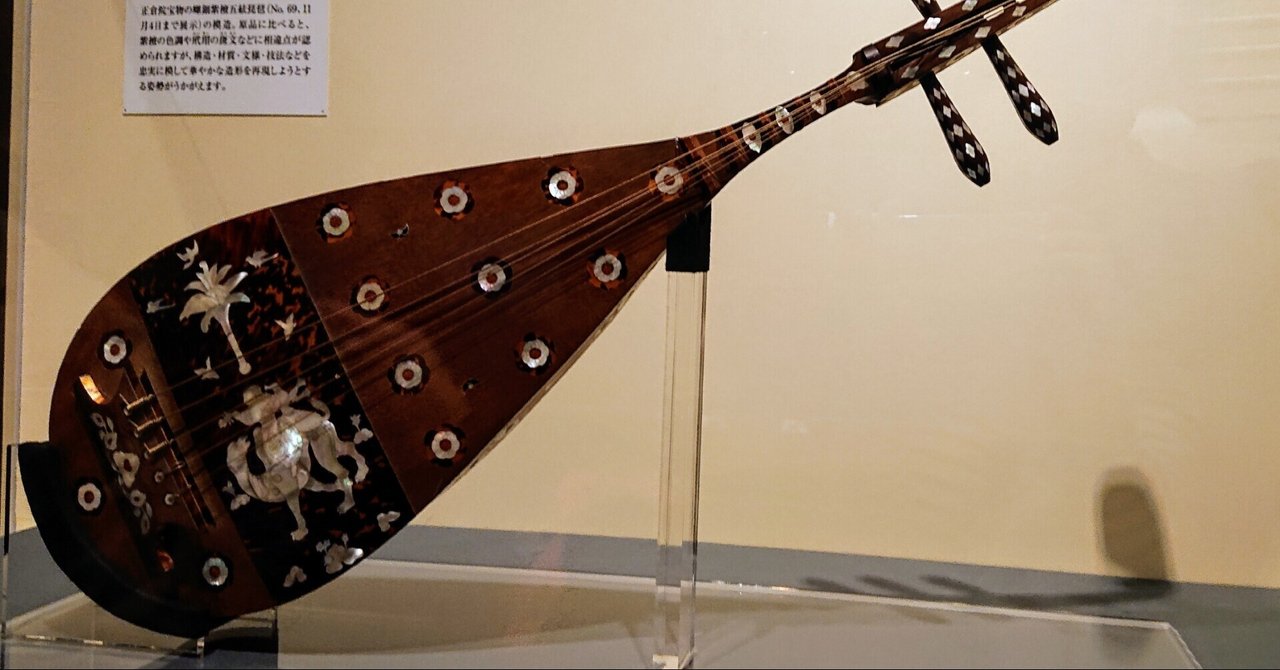

七星剣 中国の道教思想に基づき北斗七星が意匠された刀剣

法隆寺の銅七星剣(七星文銅太刀) 丙子椒林剣とともに

聖徳太子の佩刀である

2021/11/30

👆

北斗七星&北極星(一)=8

👆

黒駒に橘の家紋![]()

橘寺(たちばなでら)は、明日香村(飛鳥宮跡の近く)にあり、

聖徳太子建立七大寺の一つに数えられとともに、聖徳太子生誕

の地ともいわれますが、創建については、よく分かっていません。

飛鳥の謎の石造物の一つである「二面石」も橘寺にあります。

橘(16)寺(6)=22(11×2)

七&一&一&二=11

明日香村は、飛鳥時代に都がおかれ、日本初の律令国家体制

が築かれたところです。渡来人がもたらした高い文化が栄え、

日本の仏教が興隆したところでもあり、当時の史跡が数多く

発掘されています。

なお、橘という名の由来は、『日本書紀』にあります。

太子を身ごもっていた穴穂部間人皇女が橘の宮の敷地を散策

していた際、厩(馬小屋)の入口付近で産気づき出産したと

されています。

非時香菓(ときじくのかくのみ)=「常世の国に生える不老長寿の実」

「昔の恋を思い起こさせる花」として、平安の昔から存在して

いる花がある。それが、橘の花。花言葉は、「追憶」。

晩春から初夏にかけて、小さな白い花を付ける。

(コバルトブルー地 橘尽し模様 塩瀬染名古屋帯・菱一)

五月待つ 花橘の香をかげば 昔の人の 袖の香ぞする

(古今集・巻3 夏歌139)

橘は、「追憶」あるいは「不老不死」の花として、人々が愛しみ、

今に至っている。なお、キモノや帯の文様としては、不老不死の

意味合いが強く、「吉祥文」として位置付けられている。

コウライタチバナCitrus nipponokoreana は萩市と済州島のみに自生する。

聖徳太子磯長墓(叡福寺北古墳)

叡福寺は、推古天皇30年(622年)旧暦2月22日(太陽暦4月11日頃)、

太子が49歳で薨去された後、前日に亡くなった妃 膳部郎女(かしわべ

のおおいらつめ)と、2か月前に亡くなられた母 穴穂部間人(あなほべ

のはしひと)皇后と共に埋葬され、推古天皇より方六町の地を賜り、

霊廟を守る香華寺として僧坊を置いたのが始まりです。

神亀元年(724年)には聖武天皇の勅願により七堂伽藍が造営されたと

伝えられます。

3&3&2&2&4&9&2=11

六&七=13

11&13=24・・・2&4=6

![聖徳太子と斑鳩京の謎ミトラ教とシリウス信仰の都[久慈力]](https://shop.r10s.jp/book/cabinet/7684/76846957.jpg?fitin=560:400&composite-to=*,*|560:400)