休日は近くで何か催し物がないかと新聞を見ると、直ぐ近くの春日部小渕にある観音様で円空佛の拝観があるとの事で三日の日に自転車で行ってきました。

到着寸前にバランスを崩し転んでしまいました。

そろそろ心臓病を患ってからは危険だと思っていたのですがやはり自転車は無理のようです。

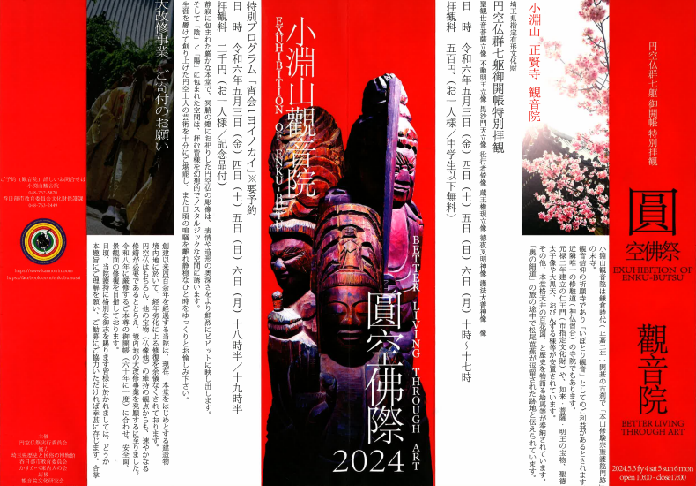

小渕山観音院は鎌倉時代の古刹で本山修験宗聖護院門跡の末寺で小渕山正賢寺と申します。

御本尊は正観音、応安二年(一三六九)住持玄通が書し縁起によれば、古き像なるべし。中興開山は尊慶と云、年代を知らず。」と記されている由緒ある古刹です。

この寺は、この地方の観音信仰の霊場としても有名で、家内安全、商売繁盛のほか、いぼ、こぶ、あざにご利益があるといわれれています。

毎年八月十日には、この日にお参りすると四萬六千日分のご利益が授けられると言われる祭があり、県内の山伏が参集して護摩修行を行い、近隣の善男善女が枝豆を奉納する祭礼がありまさす。

また、三月には、かって馬寄祭があり、農耕に住持した牛馬がいろいろな飾をして安全を祈願する祭りがありました。

本堂内には、木像の白馬が安置されています。

本尊「正観音像」には、その昔、洪水でこの地に流れ着き、一度はもとの寺へ戻したが、その後洪水でまたもこの寺に漂着したのでお堂を建てて安置したものといわれる伝説があります。

また、寺には、「毛の(もの)いへば 唇さむし 秋の風」と詠まれた芭蕉の句碑、市内唯一の楼門(仁王門)、七体の円空仏などがあります。

楼門は昭和四十七年に春日部市指定の有形文化財に指定されています。

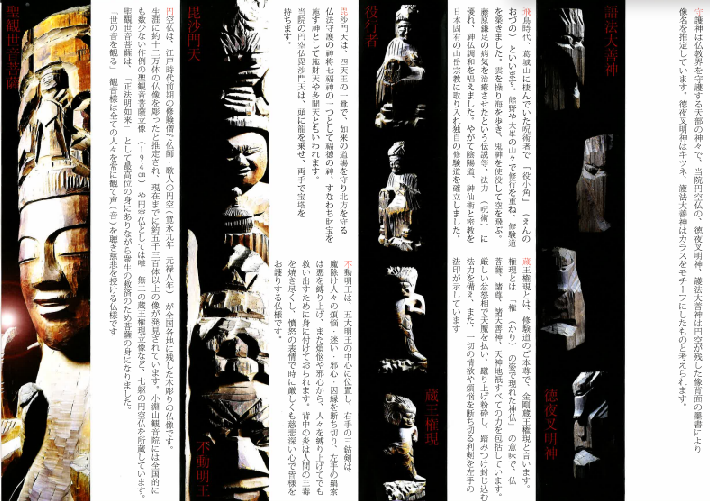

円空は、江戸時代前期の修験僧・仏師・歌人。特に、各地に「円空仏」と呼ばれる独特の作風を持った木彫りの仏像を残したことで知られています。

円空は生涯に約十二万体の仏像を彫ったと推定され、現在までに約5300体余りの像が発見されています。

生木を鉈 (なた) でたち割り背面は手を加えず前部半面に仏像や神像などを鉈、のみ、小刀によって荒彫りしたもので円空仏と称しています。

円空は、寛永九年(三九二年前の江戸後期)岐阜県郡上市に木地師の子として生まれたと伝えられています。

木地師とは、お椀などの木工品をつくる 職人のこと。

円空が木のことをよく知り、彫刻に生かしているのは幼いころから山で遊び、木に親しんできたからこそと考えられています。

円空は地元の粥川寺で経文や手習いを教わり、成長すると伊吹山や白山で山岳修行を学びました。

今から約760年前の鎌倉時代に開基して以来、60年に一度(丙午)の御出座しをされる御本尊様、聖観世音菩薩像(推定:飛鳥時代の木仏)の御開帳が、いよいよ二年後の令和八年に厳修する事となっています。