さて今日は

「子どもの感情に巻き込まれる!

お子さんの思考のクセを悪化させる

親子の距離感!

克服できるとお子さんが育つ!」

についてです!

起立性調節障害のお子さんのママって

優しくてお世話焼きな方が多いんです。

お子さんのために一生懸命に

お世話を焼きます。

「私がどうにかしてあげなきゃ!」

「私にしかできない!」

そう感じて、

お子さんの気持ちに寄り添おうとします。

お子さんが嘆いていると、

一緒に悲しみ、

お子さんが怒っていると

ママもイライラして、

お子さんが不安で震えていると、

ママも不安で仕方ない…

さらには、

未来におこるであろう

お子さんの壁を先に取り除こうとしたり、

先回りしてママが不安になったり、

そんな風にお子さんの状態に

同調してしまうママ、

またはお子さんの不安を

先に作り出すママが多いんです。

お子さんのことを思ってのことなのですが

これはネガティブな反応をしやすい

お子さんには適さない対応です。

一見すると、優しいママのように

感じますが、実はお子さんの脳の

ネガティブな反応を助長させ、

思考のクセに固執させることに…

起立性調節障害のお子さんの脳タイプを

考えると、適切な距離感を保つことは

大事な回復の条件です。

適切な距離感を保てるようになると、

お子さんが自分の力で自立に

むかって成長できるように。

11月から受講の中学3年生女の子の

ママもそうでした。

9月から起立性調節障害を発症した

お子さんのことが心配で心配で

先回りしてアドバイスしたり、

指示出しでコントロールしようとしたり

試行錯誤されていました。

お子さんのイライラや不安に

巻き込まれ、一緒になって

心乱れてしまう状態。

お子さんの不安を助長させ、

より思考のクセに固執させる対応に

なっていました。

受講後、レクチャー3で距離を置く

対応に変えていただくと、

自分で考えて、

行きたい進路を決めたり、

それに向かって少しずつ勉強を

始めるなど、

自立へ向かって行動し始めました。

最初は、距離の置き方に戸惑われていた

ママも、お子さんの様子をみて、

「これでいいんだと自信になりました。

子育てが楽にも感じます。

私が今まで良かれと思っていたことが

逆効果だったんですね。」

と話されました。

このように距離感を保てるようになると

お子さんの脳がネガティブに

反応しにくくなり、

思考のクセに固執することなく、

柔軟に考えられるように

なりました。

今では第1志望の高校に

毎日通われています。

このように、

思考のクセのリセットには

親子の距離感も大事なポイントです。

お子さんとの距離感に困っておられるママ

どうしても、気になって仕方がないママは

もしかするとお子さんの回復を

妨げているかも…

正しい距離感で

お子さんの持つ本来の力を

発揮できるようにコミュニケーションを

できるようになりたいママ!

今こそ、ママの声かけを

変えてみるチャンスです!

GW明けの、

お子さんが行動をstopしやすい時期、

ぜひお子さんの状態を悪化させない

サポート方法を学んでみませんか?

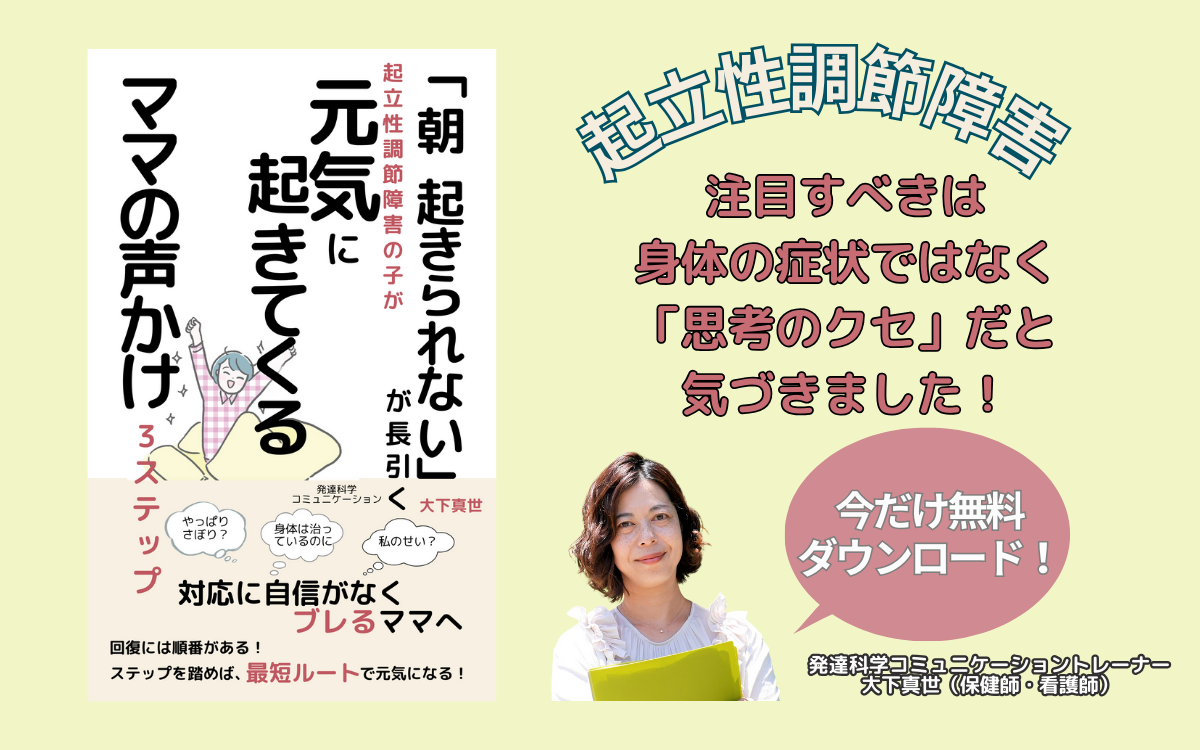

小冊子はこちらから▼