12月1日(金曜日)

この日今季最後の紅葉を観に、京都 曼殊院門跡を訪れた。

曼殊院(まんしゅいん)・曼殊院門跡(まんしゅいんもんぜき)

延暦年間(782年~806年)に天台宗の宗祖である伝教大師(でんぎょうだいし)・最澄が比叡山に鎮護国家の道場として創建した坊(小寺院)が起源と言われています。

天暦年間(947年~957年)に曼殊院初代・是算国師(ぜざんこくし)が比叡山西塔北渓に移し、東尾坊(とうびぼう)と号しました。是算国師のとき北野天満宮が造営されると、是算国師が菅原家の出生であったことから、初代別当職に補され、以後明治維新まで900年間曼殊院は北野別当職を歴任した。

天仁年間に(1108年 ~ 1110年) 北野天満宮管理のため北山に別院を建立。その後御所内公家町に移転し、明暦二年(1656)になり、桂離宮を創始された、八条宮智仁親王の第二皇子良尚法親王が入寺され、現在の地に堂宇を移し造営されたのが今日の曼殊院である。

北山の別院は室町幕府3代将軍・足利義満による北山殿(金閣寺)造営により、康暦年間(1379年~1381年)に洛中に移りました。1495年(明応4年)に伏見宮貞常親王(ふしみのみやさだつねしんのう)の子・慈運法親王(じうんほっしんのう)が入寺して以後門跡寺院になり、1656年(明暦2年)には曼殊院29代・良尚入道親王 (りょうしょうにゅうどうしんのう)が入寺し、現在の場所に移って堂宇(どうう)を建立しました。

所在地 京都府京都市左京区一乗寺竹ノ内町42

山号 なし

宗派 天台宗

寺格 京都五ケ室門跡

本尊 阿弥陀如来

創建年 天暦年間(947年 - 957年)

開山 是算(ぜさん)

別称 竹内門跡(たけうちもんぜき)

札所等 近畿三十六不動尊第17番

神仏霊場巡拝の道第108番(京都28番)

国宝 絹本著色不動明王像(黄不動)、古今和歌集(曼殊院本)1巻

重要文化財 大書院(おおしょいん)、小書院(こじょいん)、庫裏(くり)、

八窓軒(はっそうけん)木造慈恵大師坐像(もくぞうじえだいしざぞう)ほか

庭園(国の名勝)

京都五ケ室門跡とは、

妙法院門跡・三千院門跡・青蓮院門跡・曼殊院門跡・毘沙門堂門跡の五ケ寺を指します。

門跡寺院というのは、

門主(住職)が皇室或いは摂関家によって受け継がれてきたお寺のことです。

寺名「曼殊院」の由来

永遠な寺運をその名に託したのかもしれません。

曼=ながながと跡を引くの意

殊=普通とは全く違うの意

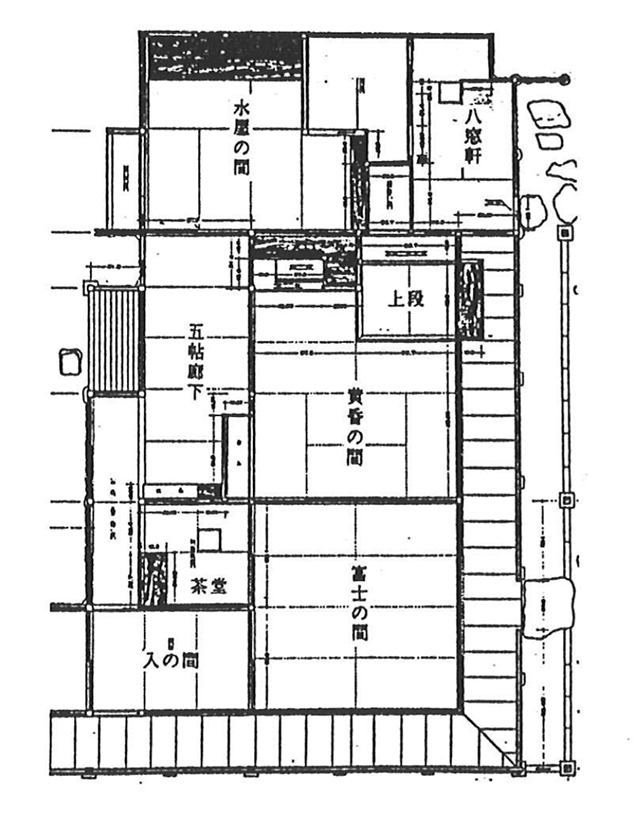

案内図 お借りしました。(2枚)

勅使門(ちょくしもん)

高い石段の上に西に面して立つ曼殊院の正門

格式のある寺院らしく、城壁のような5本線の筋塀に囲まれ、勅使門は閉ざされています。

筋塀(すじべい)

定規筋(じょうぎすじ)と呼ばれる白い水平線が引かれた築地塀。

皇族が出家して住職を務めた門跡寺院の土塀の壁面に、その証として5本の定規筋を引いたのが始まり。

そこから、定規筋の数が寺の格式を示すようになり、5本線が最高格式。

弁天池

北通用門

曼殊院も建物内部は写真撮影禁止。

少し内部の説明を・・・

庫裡(台所)は大きくて、カマドなども複数あって珍しかった。

使われていた様子が感じられた。

また、幽霊の有名な掛け軸(不気味な感じ?)が2枚展示されていました。

良尚法親王の兄 智忠親王(としただしんのう)は、

父 八条宮智仁親王(はちじょうのみやとしひとしんのう)が造営した桂離宮を引き継いで完成させた人物であり、曼殊院には桂離宮との類似点が多数見られる。

書院内の釘隠しや引手、欄間などは桂離宮と共通した意匠がみられ、同じ系列の工房で作られた物。

このことから曼殊院は「小さな桂離宮」とも呼ばれるようになった。

代表的な数奇屋風書院と言われる大書院や小書院(重要文化財)

富士の間の「菊を型どった欄干」、大書院の「月型卍崩しの欄干」や「かつら棚」、小書院の「ふくろうの手水鉢」、黄昏の間にある「曼殊院棚」など細部まで美しくこだわって作り込まれている。

また狩野探幽による障壁画も複数の部屋に配置されている。

他にも皇族(天皇皇后両陛下、皇太子殿下、秋篠宮両殿下)のお写真がいくつも飾られていました

枯山水庭園は、2つの書院(大書院と小書院)の南側に広がっていますが、一番目を引くのが庭園中央に位置する亀島です。亀島の中央には迫力のある樹齢400年の五葉松が植えられており、その根本には曼殊院型燈籠(クルス燈籠とも呼ばれます)と呼ばれるキリシタン燈籠が設置されています。

奥には5つの燈籠が据えられています。

ふくろうの手水鉢

亀島

鶴島

樹齢400年の五葉松

曼殊院は躙口上の連子窓が虹のような影が生じることから「虹の窓」と呼ばれる茶室・八窓軒(はっそうけん)が有名です。八窓軒は仏教の八相成道に因む八つの窓から名付けられ、金地院の八窓席・大徳寺の塔頭・孤篷庵の忘筌席とともに京都三名席と言われています。

曼殊院は躙口上の連子窓が虹のような影が生じることから「虹の窓」と呼ばれる茶室・八窓軒(はっそうけん)が有名です。八窓軒は仏教の八相成道に因む八つの窓から名付けられ、金地院の八窓席・大徳寺の塔頭・孤篷庵の忘筌席とともに京都三名席と言われています。

護摩堂

宸殿(しんでん)前庭「盲亀浮木之庭(もうきふぼくのにわ」

盲亀浮木

唐門

山茶花と紅葉

北通用門と受付

北通用門周辺

帰り道の曼殊院周辺

黄色いモミジも( ^ω^)・・・

曼殊院門跡 駐車場

駐車場の向こうには秋の山が見えました。とても自然豊かな場所^^