「身は高野、心は東寺に納めおく、大師の誓いあらたなりけり」

9月17日(土曜日)

コロナも大分落ち着いて来たし、

世界遺産 京都 東寺(教王護国寺)に最後の御礼参り

この寺には「東寺(とうじ)」および「教王護国寺(きょうおうごこくじ)」という2つの名称があり、百科事典等でも東寺を見出し語とするものと教王護国寺を見出し語とするものがある。さらに正式名として「金光明四天王教王護国寺秘密伝法院」と「弥勒八幡山総持普賢院」の2つの名称がある。宗教法人としての登録名は「教王護国寺」である。

山号 八幡山(はちまんさん)

院号 祕密傳法院(ひみつでんほういん)

寺紋 雲形紋(東寺雲)

院号 祕密傳法院(ひみつでんほういん)

寺紋 雲形紋(東寺雲)

宗旨 真言宗

宗派 東寺真言宗

寺格 総本山

本尊 薬師如来(重要文化財)

創建年 延暦15年(796年)

開基 桓武天皇(かんむてんのう)

正式名 八幡山金光明四天王教王護國寺祕密傳法院

宗派 東寺真言宗

寺格 総本山

本尊 薬師如来(重要文化財)

創建年 延暦15年(796年)

開基 桓武天皇(かんむてんのう)

正式名 八幡山金光明四天王教王護國寺祕密傳法院

(はちまんさんこんこうみょうしてんのうきょうおうごこくじ

ひみつでんぽういん)

彌勒八幡山總持普賢院(みろくやはちまんさんそうじふげんいん)

別称 左大寺

彌勒八幡山總持普賢院(みろくやはちまんさんそうじふげんいん)

別称 左大寺

東寺とは、平安遷都と共に建立された国立の寺院(官寺)です。現存する唯一の平安京の遺構で、西寺と共に平安京の二大官寺の一つとされていました。

日本で最初に作られた密教寺院です。弘法大師空海によって日本ではじめての密教寺院になり、真言密教の根本道場となりました。

日本で最初に作られた密教寺院です。弘法大師空海によって日本ではじめての密教寺院になり、真言密教の根本道場となりました。

鎌倉時代からは弘法大師信仰の高まりとともに「お大師様の寺」

毎月21日の御影供の日には東寺境内に骨董市が立ち「弘法市」「弘法さん」として親しまれている。

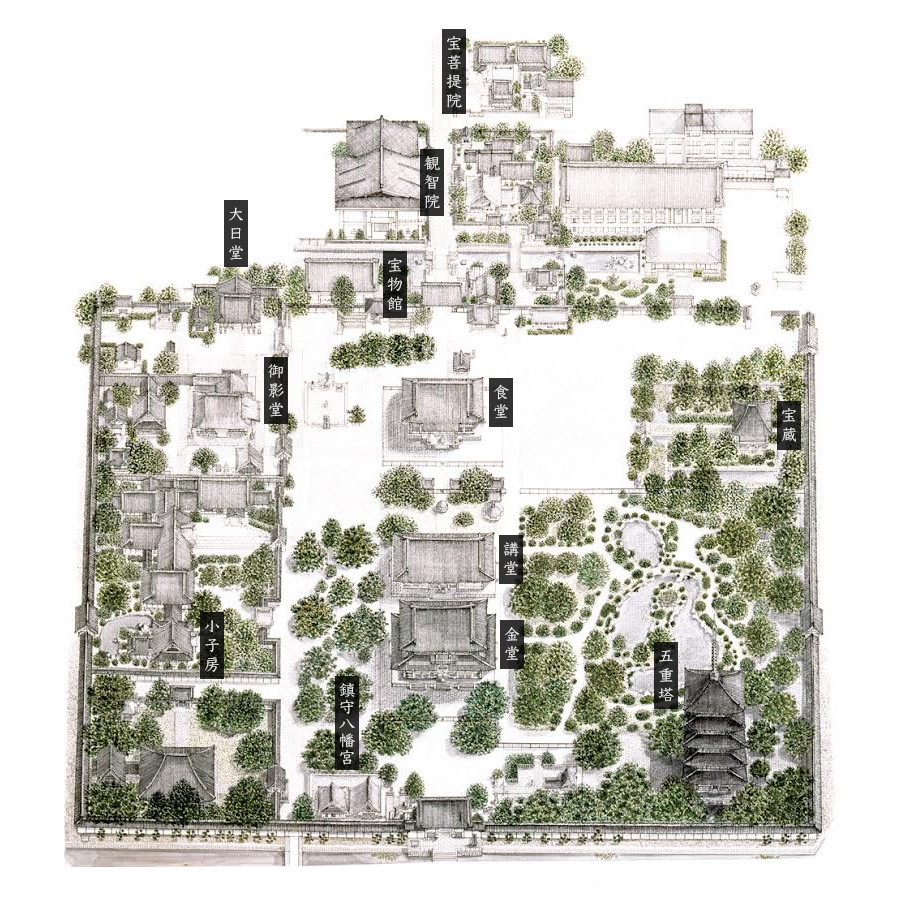

境内図

御影堂(みえいどう)〈大師堂〉

東寺を任された弘法大師空海が住房とした場所。

御影堂では、今も毎日、弘法大師空海がいらしたときと同じように、一の膳、二の膳、お茶が出されています。

御影堂では、今も毎日、弘法大師空海がいらしたときと同じように、一の膳、二の膳、お茶が出されています。

大伽藍の建ち並ぶ境内の北西、築地で囲まれた一角が、弘法大師空海がお住まいだった御影堂です。弘法大師空海は、ここで講堂の立体曼荼羅を構想し、造営工事の指揮をとりました。

御影堂の建物は、後堂(うしろどう)、前堂(まえどう)、中門(ちゅうもん)の3つの建物で構成され、軒まわりは簡素な垂木(たるき)、屋根は檜皮葺(ひわだぶき)。建具は蔀戸(しとみど)や妻戸(つまど)、縁には高欄(こうらん)を巡らす、落ち着きのある建物です。

御影堂の建物は、後堂(うしろどう)、前堂(まえどう)、中門(ちゅうもん)の3つの建物で構成され、軒まわりは簡素な垂木(たるき)、屋根は檜皮葺(ひわだぶき)。建具は蔀戸(しとみど)や妻戸(つまど)、縁には高欄(こうらん)を巡らす、落ち着きのある建物です。

天皇 皇后両陛下東寺行幸記念樹

大日堂

鐘楼

大黒堂 三面大黒天

毘沙門堂

境内の南から北へ。金堂、講堂、食堂とまっすぐに大伽藍が並ぶ、この配置は、仏法僧(ぶっぽうそう)を表しています。金堂には本尊の「仏」、講堂は密教の教え「法」。そして、食堂が「僧」。生活のなかに修行を見いだす所です。

食堂の建立は、平安時代。本尊は約6メートルの千手観音菩薩でした。足利尊氏は東寺に本陣を置き、この食堂に居住していたこともありました。いまの建物は、昭和5年、1930年に焼失後、3年間の工事を経て完成。堂内には納経所があり、多くの巡礼者の祈りの場になっています。

食堂の建立は、平安時代。本尊は約6メートルの千手観音菩薩でした。足利尊氏は東寺に本陣を置き、この食堂に居住していたこともありました。いまの建物は、昭和5年、1930年に焼失後、3年間の工事を経て完成。堂内には納経所があり、多くの巡礼者の祈りの場になっています。

食堂(じきどう)

ここで小休憩w

抹茶とわらび餅

ひやしあめ

茶店から見た 講堂 金堂 五重塔

不二桜

瓢箪池周辺

ほんの少し先は赤くなってた

瓢箪池 五重塔とともに池泉回遊式庭園

東大門 不開門(あかずのもん)と呼ばれる。

瓢箪池の亀w

五重塔

国宝。東寺のみならず京都のシンボルとなっている塔である。高さ54.8メートルは木造塔としては日本一の高さを誇る。

金堂 東寺の本堂

平安京の正門、羅城門を挟んで建立された東寺と西寺。延暦15年、796年に東寺が創建され、最初に工事がはじめられたのが金堂

講堂

東寺の中心、つまり密教の中心的建物

国立の寺院だった東寺を託された弘法大師空海は、人生のすべてを注いで、密教という教えを伝えようとしました。その中心的な建物として位置づけたのが講堂

本坊

西から見た 金堂と講堂

小子房(しょうしぼう)

内部は6個の部屋(鷲の間、雛鶏の間、勅使の間、牡丹の間、瓜の間、枇杷の間)からなる。各部屋の障壁画は堂本印象により描かれた。南北朝時代には光厳上皇が洛中での戦いが治まるまでの間小子房に入り、御所としていた。

金堂

鎮守八幡宮 - 南大門を入った左側にある

南大門

本来は慶長6年(1601年)に方広寺(京の大仏)の寺領に組み込まれていた三十三間堂の西大門として豊臣秀頼により建てられた八脚門である。東寺の以前の門が1868年(明治元年)に焼失したため1895年(明治28年)に移築された。

幅約18m高さ約13mで東寺で最大の門。

八島社殿 と五重塔

南大門から見た金堂

蓮と五重塔

東寺で四国巡礼最後の御礼参り

東寺の御詠歌(ごえいか)に、

「身は高野、心は東寺に納めおく、大師の誓いあらたなりけり」

というものがあります。

この御詠歌のとおり、弘法大師空海は、東寺に住房を構え、ここで、東寺の造営という大事業と並行して、高野山に壮大な伽藍の建立を進めていました。

この御詠歌のとおり、弘法大師空海は、東寺に住房を構え、ここで、東寺の造営という大事業と並行して、高野山に壮大な伽藍の建立を進めていました。

都にある東寺を密教の根本道場に、

高野山を修禅道場とする計画でした。

弘法大師空海は修行者を「これ国の宝、民のかけ橋なり」といっています。密教にとって修行者を育てる場は必要不可欠なものでした。弟子たちは東寺の造営と高野山での道場の建築を進めていました。天長9年、832年、ついに、高野山に金堂が完成、

弘法大師空海は修行者を「これ国の宝、民のかけ橋なり」といっています。密教にとって修行者を育てる場は必要不可欠なものでした。弟子たちは東寺の造営と高野山での道場の建築を進めていました。天長9年、832年、ついに、高野山に金堂が完成、

8月には、万灯会(まんどうえ)が行われました。

今回いただいた成満証

御納経

別格霊場第八番 十夜ヶ橋(とよがはし)で購入したポロシャツ

以降、これを着て巡礼してました。

夜は秋刀魚が食べたくなって何時もの行き付けの居酒屋さんへ

お通し(イカと大根の煮物 枝豆)

マグロのお造り

お盆に娘夫婦と岡山にお墓参り

娘の要望で、赤穂かもめ屋へ

かもめ屋A 定食

これまた美味かった(*^^)v

またまたながいブログ、ご覧いただき有難うございました_(_^_)_

大型で非常に強い台風第14号、十分お気を付けて下さいね。