京都橘高校の第60回記念定期演奏会、最終日「Orange」の開演です。

彼らの集大成、まさに「満開」です。

クラシカル・ステージに登壇した顧問は、モーニング姿。この3日間、だんだんフォーマルになっています。この気遣い、彼のこだわりを感じます。

この日は、クラシカル曲が4曲。続くポップス・ステージの1曲目「魔女の宅急便」セレクションもシンフォニックなので、曲調としては計5曲。座奏に重点を置く彼らの本気度が伝わってきます。

その中で3日間通して演奏されたのが、ラフマニノフ作曲の「パガニーニの主題による狂詩曲」です。この曲で今期の実力を示すんだという強い意志を感じます。充実した、見事な演奏でした。

曲目の紹介をするMCは「ラフマニノフ」という発音を初日から言いづらそうにしていましたが、3日目にしてやっとスムーズに言えました。見ている私も、思わず笑顔になります。

いろいろ動画を検索しているうちに、作曲者ラフマニノフ自身がピアノを弾いている古い録音を見つけました。ユージン・オーマンディ指揮のフィラデルフィア管弦楽団の演奏をお聴きください。

彼自身がピアノで弾きたかったからこの曲を作ったんだということがよくわかる、華麗な演奏ですね。

プッチーニ作曲のオペラ「トゥーランドット」もダイナミックな演奏で、近年の「歌う京都橘」の実力を堪能できました。

この中で最も有名なアリア「誰も寝てはならぬ」は、誰が歌ったものを聴いても感動してしまう位大好きなんですが、私個人的に最もお気に入りのものを聴いていただきます。ズービン・メータ指揮のロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団を従えて、ルチアーノ・パヴァロッティが歌います。

豪胆かつ繊細なヴォーカルで魅了する彼の声は、唯一無二の素晴らしさです。

今期のイヴェントで披露されたものの動画を見る機会がなかった「WE ARE THE WORLD」を、やっと見ることができました。

この吹奏楽アレンジはかなりオリジナルに忠実で、驚きは全くありません。

小・中学生でも簡単に演奏できそうな、シンプルな編曲ですね。

私は中高生の頃に母校の吹奏楽部のためにたくさんの曲をアレンジしましたが、もっと冒険的なことを試みていたことを突然思い出しました。

京都橘の演奏は、メロディを奏でるトランペット2本とトロンボーン2本がとても安定していて、なかなか見事です。これまでのイヴェントで音を確認できなかった部員の音を聴けただけでも、定期演奏会の意味があります。カラーガードの部員によるトランペットも、なかなか貴重です。

今期はギターを弾くことが多かった彼女がベースを弾いている姿にびっくりしました。まぁ、コントラバスを弾けるので、エレキベースができるのも当然ではあるんですが・・・私にとっては小さなサプライズでした。彼女の手元が見えないので確認はできませんが、アタック音が強いのでピックを使って弾いているのかもしれません。

そして、この日だけのスペシャル・プログラムであるOB合同スペシャルステージです。席の準備中に現役生だけで演奏されたのが、「いい日旅立ち」です。

これも、実にシンプルなアレンジですね。

京都橘は忠実に演奏しています。イントロのトランペットの音がとても良いですねー。そして当然のようにヴォーカルが入ります。「翼をください」のリードを務めた2人が客席へ降りてデュエットします。なかなか堂々たる歌いっぷりです。新たに考案されたのかどうかわかりませんが、ハーモニーの作り方がなかなか新鮮です。

「となりのトトロ〜コンサート・バンドのためのセレクション」は、久石譲の曲を人気編曲家・後藤洋氏がアレンジした作品です。たくさんの曲の繋ぎ方がとてもおしゃれで、アレンジャーのセンスの良さが随所に見ることができます。京都橘は、今期いろんなところでこれを演奏してきました。陸上自衛隊東部方面音楽隊の演奏をお聴きください。

音楽大学卒業生が大半を占める精鋭らしく、素晴らしい演奏ですね。編曲者の意図が明確に伝わる、見事な曲の解釈だと思います。

さて、今回の演奏は、180名による合同演奏だとアナウンスされました。入場してくるOB達の姿を目を皿のようにして見てみましたが、数名しかわかりませんでした。

始まった演奏は、180名という大編成によるリッチなサウンドで、他ではなかなか聴けないものでした。まさに「吹奏楽の醍醐味」と言える音楽体験ですね。それぞれメロディを担当する楽器が立ち上がる忙しい展開ですが、ちゃんとカメラが追っかけてくれたおかげで、OB達を随分確認できました。119期と114期のドラムメジャー、O-vils.在籍のチューバ、お気に入りだった118期のアルト・サックス、昨年の定期演奏会の「Memories Of You」でソロを担当したクラリネットなどなど。119期のメンバーはあまり印象が変わっていないので、わかりやすいですね。懐かしい顔が、いっぱいです。

そう言えば、2月に開催されたOBだけで結成されたバンドのコンサートに、現顧問が協力していたという情報がありました。その時には、今回参加できるメンバーが確定していたんでしょうね。

演奏が終わって、お辞儀と握手をする現役生とOBたち。笑顔で手を取り合って高く上げる姿に、思わず涙してしまいました。「Orange」の伝統と継承を感じる素敵な光景でした。私の聞き間違いでなければ、MCが「71期から・・・」とアナウンスしていました。計算してみると、私よりも歳上のOGも参加していることになります。歳を重ねても音楽を続けるって、良いことですね。私も楽器の練習を再開しようかしら・・・。

そうそう、毎年この座奏では井谷コーチが1曲指揮をすることが恒例になっていましたが、今回はそれがなかったのが残念でした。私、彼女のファンなので・・・。彼女は年末からいろんなライヴで演奏していることがSNSにアップされていたので、スケジュール的に練習に参加するのが無理だったのかもしれません。

さらに言えば、今回はプロのミュージシャンがゲスト出演していません。そんなことをすっかり忘れるくらい密度の濃い演奏会になりました。

第二部のマーチング・ステージは、スタートからの6曲が前日までに披露されたものでした。けれども、いずれの曲も「今期最後」という気迫を感じさせるものでした。全員気合いが入っていて、自然にテンポが速くなる傾向にあります。そこをドラムを中心にしたパーカッション・セクションが適正なテンポに抑えています。今期の充実度のキモは、やはりパーカッション・セクションだったことを実感します。

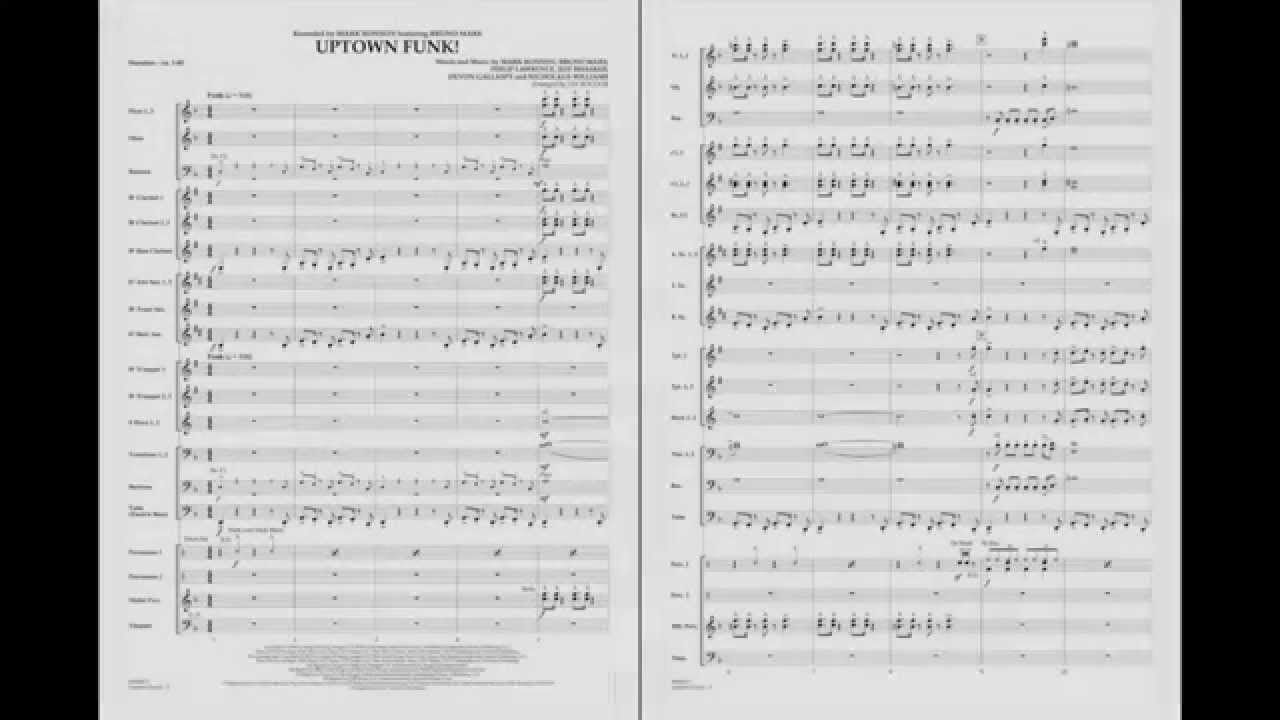

Bruno Marsの新レパートリー「Runaway Baby」を初日と2日目に披露しましたが、最終日にはそれに変わって今期の人気曲「Uptown Funk」を持ってきました。きっと部員全員も好きなのでしょう。流石の充実ぶりです。アメリカの人気編曲家Jay Bocookによるアレンジで、世界中で演奏されているのが動画サイトへの投稿の数からもわかります。どれも残念な出来なので、ここではHal Leonard Concert Bandによるガイダンス演奏をお聴きください。スコアを見ながら聴くと、音の輪郭が良くわかって楽しめます。

残念ながら、心浮き立つグルーヴ感では京都橘の圧勝です。多分、演奏だけでも現時点では世界最高でしょう。さらに振り付けを含めたら、これを超えるものは永遠に現れない気がします。是非ともBruno Marsに観てもらいたいですね。きっと気に入ってもらえるに違いありません。

そして、毎年恒例の3年生によるパフォーマンスです。今年は、「Amazing Grace」です。昨年のチャレンジングなアレンジの「明日に架ける橋」に比べると、正統派なアレンジの作品です。アレンジをしたのは、前述のJay Bocook氏と並ぶ人気の編曲家Jay Dawsonです。この演奏の動画を検索していると、ナッシュビルのバンドの演奏を見つけてしまいました。なんと、アレンジャーDawson氏がバグパイプで参加しているとのことで、早速見てみました。

バンドの演奏は残念なレベルですが、後半にスコットランドの衣装で登場するDawson氏はインパクト大ですね。ひょっとしてスコットランド出身の人なのかと思って調べてみたら、完全なアメリカ人、しかもナッシュビル出身でした。地元のバンドにゲスト参加していたのでした。

で、29人の3年生による演奏は、バランスも良く実に美しいものでした。カラーガードの2人も(たぶん)初めてオレンジのケープを付けてのパフォーマンスです。クライマックスのカンパニーフロントには、やっぱり涙してしまいました。実に美しいパフォーマンスでした。

部長の挨拶は、涙を堪えての簡潔なもので見事でした。感情過多にしない演出は、今期の最大の特徴だと思います。

「80日間世界一周」は、凛としているけど暖かくてエレガント。ハープの導入を含めて、私はステージマーチングの革命だと思っています。

そして、プログラム上の最後の曲「The Sing~Sing,Sing,Sing」が始まります。

前日と同じ「The Sing」を使っているものの、違う形の入り方。実に芸が細かくて、カッコ良いですね。

それに続いて「Sing,Sing,Sing」。堂々たる京都橘だけの「Sing,Sing,Sing」。完成形を見た気がします。

声を揃えての「ありがとうございました!」で、一旦プログラムは終了。

間髪入れずに始まるのが、「愛の讃歌」です。

昨期のマーチングコンテストのプログラムの1曲に過ぎなかったこの曲ですが、当時はこんな扱いになるとは誰も想像していなかったはずです。当然、編曲をした鈴木英史氏にとっても、予想外の展開でしょう。今季になってから、ローズパレード会長の来校時の演奏と台湾コンサートでのアンコールで、京都橘の新しい象徴として確信したのではないでしょうか?演奏の充実ぶりだけではなく、ステージマーチングでも美しいフォーメーションとクライマックスを作るカンパニーフロントを見せることができるナンバーとして、これからも続けて欲しい曲になりました。

「動」の「Sing,Sing,Sing」と、「静」の「愛の讃歌」。

京都橘の現在を象徴する対照的な2曲。

京都橘は、切れ味鋭い「双刃の剣」を手に入れた!と私は確信するのです。皆さん、いかがでしょう?

京都橘の定期演奏会と言えば、これ。部員全員が観客へ挨拶する「Sailing」。いつから始まったのか不明ですが、もはや橘の「伝統」とも言うべきナンバーです。

挨拶をするセクションが演奏からすっぽり抜けるんですが、それを全く感じさせないメロディの受け渡し。そしてフォーメーションの美しさには、毎年感心させられます。そしてドラムメジャーの満面の笑顔での敬礼で大団円。美しい。

感情豊かだけど簡潔な顧問の挨拶も、毎年ながら感服です。

3年生をひとりひとり送り出す「青春の輝き(I Need To Be In Love)」も、もう定番になりましたね。

リハーサル不足なのか感情の高ぶりのせいなのかわかりませんが、出だしと部長を送った後の曲調の転換の際に演奏が乱れます。それでも崩壊しないのが、京都橘です。

送り出される3年生は顧問とグータッチするのですが、その際の様子が私が想像していたそれぞれのキャラにぴったりでとても楽しかったです。中でも印象的だったのは、カラーガードの部員です。フラッグを持たずに、スーザフォンを抱えて去って行きます。驚きましたが、彼女の強いアイデンティティを感じて、感動してしまいました。

この曲のオリジナル、Carpentersによるライヴ・ヴァージョンを卒業生へお届けします。

どうしても感情過多になってしまいがちな卒業公演ですが、今回の京都橘の定期演奏会は手作り感はありながらも緻密な構成力で組み立てられた見事なコンサートでした。このバランス感覚が今期の最大の特徴でした。

爽やかで楽しくて感動的なショーは、彼らのファンでなくても存分に楽しめるものだったはずです。

最後に、大きなイヴェントの度に京都橘を取材してくれている関西テレビが、最終日に密着取材した動画で楽しみたいと思います。

部員たちにとっても、大切な記録になることでしょう。何度見ても涙してしまいます。

3日間開催する意味のある構成で、心底堪能できました。

部員たちをはじめ、この舞台に関わった全ての人々に心からの賛辞と感謝を述べたいと思うのです。