〔原文解析〕

この詩は、英国詩人ミルトンが17歳の時にラテン語で書いた『11月5日の記念日』という作品の最初の4行です。まるで謎めいた言葉が並んだ呪文のような詩ですが、この呪文の中に英国建国史のファンタジーとプロパガンダが詰まっています。この私のブログ随筆の最後には、この詩の呪文が解き明かされると思いますので、辛抱強く終わりまで付き合ってください。

これからお話しする歴史ファンタジーのネタ本は、ウェルギリウスの『アエネイス』、ミルトンの『大英国史(The History of Britain)』、ジェフリー・オヴ・モンマスの『ブリタンニア列王史(Historia Regum Britanniae)』その他数冊ですので、私の個人的な幻想でも妄想でもありません。

ホメロスが描くトロイア戦争と英雄アエネアス

紀元前1200年ごろトロイアで、アガメムノンを総大将とするギリシア連合軍とプリアモス王の元に馳せ参じたトロイア軍との間に10年にも及ぶ戦争がありました。その結果は、有名な木馬の策略によってトロイア城は壊滅して、その王家は滅亡しました。本来ならば、トロイアの歴史はその時点で終わっているはずです。しかし、簡単に滅亡させるには、トロイア王家は余りにも名門でした。トロイア王家の祖は、大神ゼウスとエレクトラとの子ダルダノスであると言われています。そして彼には、トロイアを流れるスカマンドロス川の河神の子テウクロス(ミルトンの上の詩に出るテウケルと同一人物)の娘パティエイアを妻としてエリクトニオスが生まれました。さらにエリクトニオスの息子トロスは、祖父ダルダノスが創建した都を自分の名に因んで「トロイア」と名付けました。さらにトロスにはイロス、アッサラコス、ガニュメデスの三人の息子が生まれました。長男イロスは、トロイア王家の直系となり、ホメロスに登場するプリアモスやその息子ヘクトルの祖先となりました。ガニュメデスは絶世の美少年であったがためにゼウスに好まれて、天国に連れ去られ神の酌取りにさせられました。アッサラコスは傍系の祖となりアンキセスやその息子アエネアスの祖先となりました。しかし、ギリシアとの戦争の時、そのように由緒あるトロイア王家は、ヘクトルがアキレウスによって討ち取られたことによりその嫡流は途絶えてしまいました。しかし傍系の王子アエネアス(ギリシア名アイネイアス)は、トロイア王家の血を引く唯一の英雄として生き残り他国へ脱出しました。

以上述べましたアエネアスにまつわる伝説は、19世紀にシュリーマン(Schliemann, Heinrich, 1822~1890)の行った先駆的発掘や、20世紀にブレーゲン(Blegen, Carl William, 1887~1971)による精密な調査をもってしても、科学的に明らかになったことではありません。それはすべてホメロスが書いていることを根拠にしているだけなのです。たとえば先ほど言及しましたガニュメデスのことも「死すべき人間のなかで一番美しい少年だったので、ゼウスに酒を注ぐために神々が天上にさらってきた(『イリアス』第20巻232~235)」という記述が発祥元です。では、西洋文学の始祖ホメロスの叙事詩『イリアス』からアエネアスに関する証言を拾ってみましょう。

ホメロスの影響下で書かれた古典叙事詩の不可欠な構成要素として「カタログ」と呼ばれている表現法があります。それは、英雄や神々の名前または地名などの固有名詞、あるいは自然界の現象や景色や動物などの名前を列挙羅列して詩的効果を出す技法です。『イリアス』には、第2巻494行目から759行目までにギリシア勢の将軍たちのカタログが、同じく第2巻807行目から899行目までにトロイア勢の将軍たちのカタログが書かれています。その箇所でヘクトルとアエネアスは次のように紹介されています。

「トロイア軍の総大将は、きらめく兜をかぶった偉大なるヘクトル。プリアモスの息子で、最強最多の兵士たちが槍を振るって意気を上げながら集結していた。また、ダルダノスの一族を率いていたのは、アンキセスの息子で勇敢なるアエネアス。高貴なアプロディテが、イーダ山の尾根で女神なのに人間のアンキセスと交わって産んだ子である。(第2巻816~821)」

まさにヘクトルが大将軍で、アエネアスは副将軍と言ったところでした。しかも特筆すべきことは、アエネアスが後世において愛と美の女神として崇められたアプロディテの息子であったということです。そのために、『イリアス』の中でアエネアスが窮地に陥った時はアプロディテが助けに現れます。また、高貴な女神の息子であることが、アエネアスの死後も彼の運命を大きく変えることになります。

さらにまた、アエネアスはヘクトルに勝るとも劣らぬ武勇の誉れ高い英雄でした。勝つことはできなかったものの、ギリシア勢の中で最強の武将アキレウスと彼に次ぐ豪腕ディオメデスの両英雄と闘っています。とくにアキレウスと闘う場面(第20巻156~353)では、アエネアスの家系が明らかにされ、彼が生き延びることになった理由も明らかにされます。アエネアスがアキレウスに討ち取られそうになったとき、海神ポセイドンが他の神々に向かって次のような言葉で救済を求めました。

「なぜアエネアスは、罪もないのに謂われのない悲しみを受けねばならないのか。この者は神々に供物を捧げ、神々も受け入れてきた。あの者を死から救い出してやろうではないか。もしアキレウスがあの者を殺せばゼウスは立腹するであろう。ゼウスは、自分の息子ダルダヌスの血筋が絶えることは望まぬゆえ。・・・ゼウスは、プリアモスの家系は嫌っているので、勇ましいアエネアスがトロイアの王となり、子々孫々までアエネアスの末裔も王となることを望んでいる。」(『イリアス』第20巻297~308)

このポセイドンの言葉の中に、トロイアは滅亡してもアエネアスだけが生き残ることになる理由が語られています。トロイアの祖ダルダノスはゼウスの子ではあっても、トロスから始まる嫡流の家系はゼウスから嫌われていました。しかしゼウスの血を引くトロイア王家の全滅までは望んでいないので、傍系のアエネアスを新しいトロイア王家として存続させることにしたのです。もう一つ、アエネアスがトロイア城を捨てる正当な理由がありました。 常日ごろからアエネアスは、いつも戦士たちの中で勇敢に活躍をしているのに、プリアモスが自分のことを重んじてくれないと、腹に据えかねていたのです。(参照:第13巻460~461)。

まさに「アエネアス」という『イリアス』の登場人物は、ゼウスの血を引き、母親はアプロディテという超エリートな家系です。さらに彼は、トロイアではヘクトルに次ぐ英雄で、しかも名だたる武将の中の唯一人の生存者でした。そして、次のトロイア王家を継承して新トロイアを創建すると、ポセイドンから約束されています。なおかつ、ホメロスからも準主役級に扱われていますので、知名度は抜群です。さらにこの英雄が魅力的なのは、トロイア戦争が紀元前1200年ごろ終結してから『イリアス』創作まで四百年以上経過しているにもかかわらず、なおホメロスがその場所を明示していない〈新トロイア〉という理想郷の創始者であったということです。まさに、これほど現実性と神秘性の両面を備えた英雄は、アエネアスをおいて他には見当たりません。そのような英雄を放っておく手はありません。世界各国で「アエネアス伝説」の争奪戦が始まったことは容易に推測できます。

ホメロスの時代から後に、ギリシアは高度成長期に入って人口も増大しました。その時期を同じくしてギリシア人が大挙して南イタリアとシチリア島に移住して、「マグナ・グラエキア(大ギリシア)」と呼ばれる地域を形成しました。アエネアス伝説がイタリアに伝播したのもその頃だったと思われます。

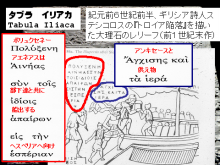

紀元前6世紀前半にギリシアの詩人ステシコロスが『トロイア陥落』という作品を書きました。作品自体は現存していないのですが、その詩の断片が、紀元前1世紀末に大理石のレリーフに刻まれて残っています。それは上の画像で説明してありますように、『イリウムの版画(タブラ・イリアカ)』と名付けられた浮彫には、「プリュクセネ(プリアモスの娘)とアエネアスは部下と共にヘスペリアへ向けて船出する」と書かれています。この資料は、アエネアスが西の国(ヘスペリア)を目指して、父親アンキセスを連れて船出したと言い伝説が、紀元前6世紀には生まれていたことを証明しています。

このアエネアスにまつわる一連の物語を自分の家系図として独占したのがユリウス・カエサルです。そしてそれを超一級の伝説に仕上げたのがウェルギリウスで、その作品が『アエネイス』でした。現代ではご存じない人も多いようなので、かなり大雑把になりますが、作品を通読しておきましょう。

トロイアの落城が間近に迫ったとき、ヘクトルが亡霊となって「女神の子よ、逃げよ。トロイアの聖物と守護神を汝に託す。この神々を祀る新しい土地を求めて航海をして、都を建設してくれ(第2巻289~295)」と、アエネアスにトロイアの行く末を委ねました。しかし、城が炎上するのを見たアエネアスは、復讐の炎を燃やして敵陣に突進しようとしました。それを制止したのは、彼の母親ウェヌスでした。そして女神は、父アンキセス、妻クレウサ、息子アスカニウスを連れて脱出するよう命じました。

(注意)ここからウェルギリウスの世界に入りましたので、神の名前が急に変わります。ギリシア神話をローマ神話に移入するとき、古来よりローマに存在していた神はそのまま名前を使い、その神の神話や役目はギリシアのものを当てはめました。そしてローマに存在していなかった神は、名前も神話もギリシアのまま移入しました。下に画像に挙げた神は両神話で名前の違う一例です。

トロイアを脱出してイタリアへ

城から逃げる途中ではぐれた妻クレウサは、命を落としてしまいました。そして亡霊となって夫アエネアスに、早く逃れるよう急き立てました。そして、アエネアスは長い亡命生活と苦しい航海の後、ヘスペリア(西の国)へ着き、ティベル川が豊かな田畑の間を流れるその国で、王国と王妃を手に入れることになる、と亡き妻が預言しました。ティベル川が流れる西の国といえば、現代の私たちは「イタリアのローマ」であることを知っていますが、当時はまだ西の方にあるという未知の国でした。アエネアスの家族と部下たちは、20隻の船団を組んで、約束の地ヘスペリアを目指して旅をすることになりました。第5巻604行以下で分かりますが、多くの女も同船していました。

アエネアスの船団は、友好国だったトラキアに着いて、そこに拠点となる城を築こうとしましたが、もはやその国はギリシア側に寝返っていました。すぐさま一行は、エーゲ海を南下してデロス島に着きました。デロス島はアポロン神誕生の島で、その神の神殿がありましたので、そこでアエネアスは神託を受けました。

「汝たちダルダノスの末裔たちよ、そなたたちの始祖を産んだ土地は、またそなたたちを喜んでその懐に迎え入れるであろう。そなたたちの太古の母を探せ。そこでアエネアスの宮殿はあらゆる土地を支配し、その子孫は代々にわたり全土を治めるであろう。」(第3巻94~98の要約)

父アンキセスは、アポロンの神託で告げられた地はクレタ島であると解釈しました。クレタは主神ユピテルが育った島であり、トロイア王家の祖テウクロスの出身地でもあったからです。その解釈に従い、船団はクレタ島へ向かいました。

クレタ島に着いた一行はトロイアの守護神ペナテスたちに合いました。その神々は、アポロンが示した地はクレタではないことを告げて、それはギリシア人がヘスペリアと呼び、現地ではイタリアと呼ぶ肥沃で戦の強い国であることを教えました。そこはトロイアの始祖ダルダノスの出生地でもありました。またアエネアスの船隊は西国に向かって船出しました。

途中で遭遇したハルピュイアという乙女の顔をした鳥の妖精からアドバイスを受けたのち、アクティウムに辿り着きました。その港町は、紀元前31年の海戦でオクタウィアヌス・カエサルがアントニウス・クレオパトラ連合軍を破って覇権を握ることになった場所です。その訪問は、その海戦の1200年前にカエサル家の祖先であるアエネイスが因縁の地を訪れたことになります。確かに奉納競技会を催したという短い記述はありますが、皇帝ゆかりの地の割には描写が淡泊です。

次はプトロトゥムを訪れました。その国では、トロイアの王子ヘレヌスが王となっていました。ヘレヌスといえば、ヘクトルの弟で、預言能力の高いカッサンドラと双子であって、彼も預言能力を持っていました。ヘレヌスも身分の高いトロイアの生き残りですが、ギリシア方に寝返ったという悪い神話を持っていますので、ローマ皇帝の祖先とするには相応しくなかったのかも知れません。アエネアスはヘレヌスから約束の地ヘスペリアに着くまでの細かい留意事項を教えてもらいました。

アエネアス一行は、トロイア時代の旧交を温めたあと、最短距離でイタリアに到達する航路をとりました。そして着いた所は、「ミネルウァ女神(ギリシア神話のアテナ)の神殿が丘の上に見える」港町でした。ウェルギリウスは名前をあげていませんが、「カストルム・ミネルウァ(ミネルウァの砦)」であることが定説になっています。現代のプッリャ州レッチェ県のカストロです。その港町はギリシア人が支配していたので、単なる中継地点として長居はせず、すぐに出帆しました。

荒れ狂う波を乗り切って、船団は一つ目巨人キュクロプスたちの住むシキリア島に着き、エトナ山の麓に来ました。そこで、アカエメニデスという男に出会いました。この男は、ウリクセス(ギリシア名オデュッセウス)の部下で、ホメロスの『オデュッセイア』(第9巻105~566)に描かれているように、ウリクセスが巨人の眼をつぶして島から脱出した時、この男だけが逃げ遅れてこの島に留まっていました。アエネアスたちは、百人の巨人が襲いかかって来たので、この男を一緒に連れてこの島を逃れました。

アエネアスの船隊は、約束の地へ航海するには海峡(現メッシナ海峡)を通過すれば近回りでした。しかし預言者ヘレヌスから、その海峡にはスキュラとカリュプディスというどう猛な怪物がいるので避けよと忠告されていました。その忠告に従って南回りで行くことにしました。そして、シキリア島の西端にあるドレパヌムの港に着きました。ところが不幸にも、その地で父アンキセスがこの世を去ってしまいました。この描写で『アエネイス』第3巻は終わります。

いよいよ、アエネアスたちは憧れの地ラティウム(現在ローマがある地域の古名)に向けて出航します。当然、筋書きとしての続きの場面は、作品の第4巻へ進んで書き始められるところですが、ラティウムへの航海の場面は第1巻の冒頭に戻ります。すなわち『アエネイス』という作品は、アエネアスがシキリア島を出港してラティウムを目前にする航海の場面から書き始められて入るのです。船隊は順調に進んでしました。ところがそれを阻止しようとする女神ユノが風神アエオルスに命じて大嵐を起こさせ、船団を難破させました。嵐を切り抜けた時には、20隻あった船も7隻になっていました。そして彼らが漂着した国は女王ディドが治めるカルタゴでした。そこで、女王とカルタゴ人の襲撃を恐れて、アエネアスの母ウェヌスの計らいで、ディドにアエネアスへの恋心を起こさせました。そしてディドは彼に興味を持ち、トロイア戦争のことや7年に及ぶ放浪の様子を話して聴かせてほしいと懇願しました。その結果、アエネアスの冒険譚が第2巻と第3巻で語られるのです。そして、第4巻でアエネアスとディドの恋物語が描かれています。

アエネアスを愛するディドは、結婚して共同でカルタゴを治めようとしました。そして、狩の途中で嵐に遭遇し、ユノとウェヌスの計らいでアエネアスとディドは結ばれます。隣国の王イアルバスはディドに求婚して拒絶されましたが、二人の仲を聞いてユピテルに訴えました。神はアエネアスに、新トロイア建設という使命を成就するため、早くイタリアへ出発するよう命じました。女王は彼が出発の用意をしているのを知り、留まるように嘆願しました。しかしアエネアスは聞き入れず出帆してしまいました。ディドはアエネアスとトロイア人を呪って自害しました。それが後のポエニ戦争(ローマとカルタゴの戦争)の神話的原因になりました。

カルタゴからラティウムへの航海

アエネアスの船隊は、まっすぐラティウムへ向かおうしましたが、天候が悪くなったので、シキリア島ドレパヌム国のエリュクスに寄港しました。そこの国王アケステスはトロイア人でしたので、アエネアス一行を歓待しました。そこは一年前、父アンキセスの亡骸を葬った墓所がありましたので、父の御霊に奉納する競技会を行いました。競技会の模様は、私のブログ「記録に書かれた最初のレスリングとオリンピック」をお読みください。

奉納行事の最中、女神ユノがトロイアから同伴してきた女たちに長旅の倦怠感を植え付け、船を焼き払って、この地に留まるように唆しました。女たちはすべての船に火を放ちましたが、大雨が降ってきて火を消しました。しかし4隻を失い、3隻だけが残りました。

亡父アンキセスが心配してアエネアスの夢枕に立ち、イタリアの地で野蛮な者たちと戦う前に、クマエに行ってアポロン神の巫女シビュルラに案内してもらい、冥界にいる自分を訪れるようにと言いました。

第6巻では冥界訪問の模様が描かれています。人間の身では死んだ者しか行くことができない冥界へ、生きたまま訪れ、生きたままこの世に戻ってくる話を「冥界訪問譚(カタバシス)」と言います。『オデュッセイア』第11巻がその原形です。またダンテ『神曲』は作品全体が冥界を旅する話です。

冥界では、アンキセスからアエネアスの今後の運命や彼の子孫たちのことを聴かされました。近い将来、アエネアスがラティウムにローマの礎を築き、その血統が栄えて、遠い将来、ついにその末裔ユリウス・カエサルとアウグストゥス・カエサルがローマの国家を建設して、その国はインドの彼方まで達する大帝国になることを予言しました。まさしく、カエサル一門のプロパガンダが展開されています。

アエネアスは冥界訪問を終えると、すぐに出港しました。途中、乳母の遺骨があるカイエタに寄港して埋葬を行った後、ラティウムに向けて出帆しました。そして海神ネプトゥヌスに護られて、キルケの岬を無事に通過してラティウムのティベル川の河口付近に着きました。

ラティウムではラティヌス王が統治していましたが、神意により王には男子が誕生しませんでした。娘ラウィニアにはルトゥリ人の王トゥルヌスを筆頭に多くの王侯が求婚していましたが、王は、異国から来る男に娘を与えるという預言を受けていました。ところがまた、女神ユノが王妃アマタとトゥルヌスにトロイア人を憎むように仕向けました。

『アエネイス』という叙事詩は、第7巻までがホメロスの『オデュッセイア』のような「冒険譚」の調子ですが、第8巻からは『イリアス』に似た「武勇譚」に変調します。この第8巻から最終12巻まで、戦記文学にはお定まりの双方入り乱れての戦闘場面の描写が続きます。イタリア人の中にも、幾人かの王侯はアエネアスと同盟を結んで戦いますが、大まかにはアエネアスに味方するトロイア軍とトゥルヌスに味方するイタリア軍との戦いになりました。結局、両軍は互角の戦いが続きましたので、アエネアスとトゥルヌスとの大将同士の一騎打ちで決着を着けることになりました。結果は、予想通りアエネアスが勝ち、トゥルヌスに味方したアマタは自害して果てました。

『アエネイス』という作品は、「アエネアスは燃え立つような怒りで剣をトゥルヌスの胸に深く差し込んだ。トゥルヌスの肢体は力を失い冷たくなって、呻き声と共に命は霊たちの国へ去って行った。(第12巻950~952)」というトゥルヌスの死の描写で閉じられています。何となく余韻のない終わり方ですから、未完成であろうという意見もあります。『アエネイス』は全9896行で書かれていますが、『イリアス』の15693行、『オデュッセイア』の12110行から較べれば少し短すぎます。ウェルギリウスは、アエネアスの建国の模様を書き足す意図があったのではないかと、私は推測しています。

ホメロスの両叙事詩と較べれば短いのですが、『アエネイス』も長編です。大雑把に通読したのですが、結構、長くなりました。では、下に出しておきましたカエサルの家系図をご覧ください。この系譜は、リウィウス(Titus Livius, 前59~後17)がアウグストゥス帝庇護の本に書いた『ローマ建国史』にしたがって作ったものですから、ファンタジーに満ちたプロパガンダだと考えても良いでしょう。

カエサルの家系図

ユリウス・カエサルは叔母ユリアの追悼演説で、「ユリウス氏族はアエネアスの息子アスカニウスに由来し、ゆえに女神ウェヌスの子孫であり、また彼の母親アウレリア・コッタの祖先は第4代ローマ王アンクス・マルキウスである」と公言しました。この記事は、ローマの歴史家ガイウス・スエトニウス・トランクィッルス(後70年頃~140年頃)の『皇帝伝』に書かれていることなので、カエサルがそのように発言したことは確かなことでしょう。上に私が載せておきました系譜によれば、カエサルの家系はアスカニウスではなくシルウィウスと言うことになりますが、この周辺の歴史はしょせん神話でファンタジーです。いかようにも書換が可能です。事実、両者を混同したり、同一視する神話も存在してはいます。すべてを丸く収める神話は、シルウィウスが誕生したらアスカニウスは父が建造したラウィニウムをシルウィウスに譲り、自分はローマの基となるアルバ・ロンガを築いてそこに移り住み、彼の死後、シルウィウスがそこを継いだ、というものです。事実、『アエネイス』(第6巻756~770)の中では、冥界を訪れた息子にアンキセスが、「アエネアスが年老いてからラウィニアとの間に生まれたシルウィウスが王となり、王たちの父になる」と予言して、アスカニウスの名前は出しておりません。一方、アエネアスの持つ武具を、母ウェヌスが夫である火と鍛冶の神ウォルカヌスに依頼して造らせましたが、(第8巻370~453)その楯には、火の神によるイタリアの歴史とローマ人の戦勝の予言が刻まれました。その予言によれば、アスカニウスの血を引いた血統が戦いに勝ち抜き、ローマの初代王ロムルスにつながることになると書かれています(626~731)。この箇所では、アスカニウスの名前は出ても、シルウィウスは問題にされていません。要するにウェルギリウスにとって細かいことは問題ではなかったのかも知れません。重要なのは、カエサル家の先祖は『イリアス』で活躍したアエネアスで、その母が女神であったということでした。確かに『アエネイス』は文学的完成度からすれば群を抜いて高い作品ですが、その内容はカエサル家の系譜を神格化するためのプロパガンダの要素が強いと言わざるをえません。

アエネアス伝説をチョット拝借します

アエネアス伝説を自国の歴史に取り入れた国があります。それはイギリス(Great Britain)です。前述しました『アエネイス』の二つの予言のうちでアンキセスの予言のほうを採用して、ローマ王の血統をシルウィウスとする伝説はローマ人とカエサルに譲りました。しかしアスカニウス伝説は、ローマから切り離して、イギリス用の新しい伝説を構築しなおしました。それが下に載せました家系図で、イギリス人とその王家の起源です。

イギリス王家と国民の系譜

モンマスのジェフリ(Geoffrey of Monmouth)によって1136年に書かれた『ブリタニア列王伝史(Historia Regum Britanniae)』にイギリス王家の起源が書かれています。前述しました『アエネイス』では、トロイアを脱出したアエネアスはイタリアのラティウムに到着して、王ラティヌスの王女ラウィニアを娶って国王となり、シルウィウスを生んだことになっていました。しかしジェフリによれば、トロイアから一緒に逃げてきた息子アスカニウスが、父の跡を継いで王となりました。妻の名は不明ですが、アスカニウスにはシルウィウスが生まれました。そして彼は成長して義理の祖母にあたるラウィニアの姪(名前不明)と恋仲になり、彼女は子を身籠もりました。予言によって、「その女はやがておのれの父と母を殺す運命にある男の子を身籠もっており、その子は追放されて多くの国々を放浪したあげく、遂には最高の栄誉の頂点を極めるであろう(瀬谷幸男訳)」と告げられました。予言通り、先ず母は出産後すぐ亡くなりました。その赤子は養母に預けられブルトゥスと名付けられました。彼が15歳になったある日、父シルウィウスに連れられて鹿狩りに出た時、誤って父を射殺してしましました。そのためブルトゥスはイタリアを追放されました。

ブルトゥスの漂流物語を上に載せました地図に従って辿ってみましょう。彼は漂浪の果てに辿り着いたのが、トロイアのプリアムス王の息子ヘレヌスの末裔が捕虜になっている国でした。その国の名前は書かれていないのですが、私たちは既にアエネアスの漂流譚のところで見たように「プトロトゥム」のことでしょう。

その国では、アキレスの息子ピュルスによってギリシアに連れてこられたトロイア人たちが奴隷にされていました。ブルトゥスは、そのトロイア人を結集してパンドラスス王率いるギリシア軍と戦いました。そして勝利をおさめて、王の命を救う代わりに、王女インノゲンを妻として貰い受けることと、船旅に必要なすべての物資を積んだ船を要求しました。その要求が認められたブルトゥスは、十分な物資を積んだ324隻の船団を組んで出港しました。

二日間の航海の後、レゲティア島という無人島に着きました。そこにはディアナ女神の神殿があり、ブルトゥスは生け贄を捧げ祈祷をしました。すると女神は次のような神託を授けました。

「ブルトゥスよ、ガリアの郷土を越えて太陽が沈むあたりに、四方が海に囲まれて大洋のなかに島がある。その大洋のなかの島はかって巨人族が棲んでいて、今はすっかり荒れ果てたが、汝の種族に適した島である。この島を得よ。これは汝らの永遠の住み処となり、そこで 汝の子孫のために第二のトロイアが建てられよう。そこで、汝の末裔から諸王が生まれ、彼らによって全世界が、征服されることになろう。」(『ブリタニア列王史』第1部1巻10章、瀬谷幸男訳)

ブルトゥスの船隊は女神が示した第二のトロイアを築くことになる国を探して出航しました。地中海のアフリカ沿いに西方へ航海して、海賊を退治するたびに財産を殖やしていきました。次はイタリア半島へ舳先を向け、アクウィタニア(フランス南部)のルゲル河の河口で七日間停泊している間に、その国のゴッファリウス王の攻撃を受けました。しかしブルトゥス王の勇猛な指揮官コリネウスの活躍で敵軍を撃退しました。逃げ延びたゴッファリウス王は12人の王から成るガリア連合に助けを求めたのでトロイア軍とガリア軍の大軍が激突しました。ガリア軍の兵力がトロイア軍よりも30倍も多いため、トロイア軍は、奇襲攻撃によって戦いには勝ち続けました。しかしガリア軍の兵の数がますます増えるばかりなので、ブルトゥスは優勢のうちに戦利品を船に詰め込んで、約束の島を目指して船出しました。そしてジブラルタル海峡を通り、ついに英国のトトネシウムの海岸に着きました。

イギリスに着いた時の模様をジェフリが次のように描写しています。

「その当時、この島の名はアルビオンといって少数の巨人族しか誰も住む者はいなかった。しかしながら、この島のさまざまな地域の地勢は実に魅力的であり、魚が豊富な川が沢山あり、さらにみごとな森林にも恵まれていたことがブルートゥスや仲間たちにこの島に住みつきたい気持にさせた。こうして、彼らがある土地を探索していると、途中で巨人族に出会ったが、これらの巨人たちを山間の洞窟へと追いやった。それから、指揮官の許しをえて、彼らは皆で土地を分配し合った。彼らは田畑を耕して家を建て始めた。その結果、瞬く間にそれらの土地は太古の昔から人びとが住んでいたかのように思えるほどになった。遂にブルートゥスはこの島を彼の名に因んでブリタニアと命名し、そして、そこに住む仲間たちをブリトン人と命名した。」(『ブリタンニア列王史』第1部1巻15章、瀬谷幸男訳)。

「アルビオン」はブリテン島の古名で、ドーバー海峡側から観ると白亜質の海岸が白く見えることから名付けられただけなのに、後付けで色々な神話・伝説が作られました。ジェフリの歴史(伝説?)では、先住民アルビオン族は追いやられ、トロイア人ブルトゥスの末裔が栄えたことになっています。ブルトゥスは妻インノゲンとの間に、長男ロクリヌス、次男カンベル、末弟アルバナクトゥスの三人の息子を持ちました。父の死後、長男は後にイングランドと呼ばれることになる「レグリア」を、次男は後にウェールズと呼ばれることになる「カンブリア」を、末弟は後のスコットランドになる「アルバニア」を、仲良く分割統治しました。ここに、イギリス人の偉大な血統が完成されました。すなわち、女神アプロディテ(ウェヌス)から生まれたアエネアスの血を引くブルトゥスを父として、ギリシアの大英雄アキレウスの血を引くインノゲンを母とした三人の息子が、現在のイングランド人、ウェールズ人、そしてスコットランド人の始祖なのです。まさしく「ファンタジー」の世界です。

この神話もどきの歴史を必要としたイギリス王として、渡部昇一氏は『イギリス国学史』の中で、ヘンリ7世と8世の親子の名を出しています。イギリス王の名前は同じようなものが並ぶので、下に載せました図をご覧ください。

イギリスは、フランスとの百年戦争に敗北した後、ランカスター家とヨーク家との間に「薔薇戦争」と呼ばれる混乱がありました。その混乱を治めたのがヘンリー7世で、彼が王位を継承することになりました。この王はチューダー家の出身者で、上の図にあるように王家を継ぐような身分ではありませんでした。ヘンリー6世からすれば、ヘンリー7世は母が臣下と密通して産んだ異父弟の子供に当たります。それゆえに、チューダー朝の君主たちにとっては、家柄や血統には引け目を感じていたことでしょう。王位を継ぐ正当性を探した結果、一つだけ見付けました。それは、父方の祖父はブリトン人の最後の王の末裔であったと主張することでした。そのチューダー王家の意に沿って、ポリドアー・ヴァージル(Polydore Vergil)が『英国史(Anglica Historia)』を書きました。この時、英国史は、エリザベス1世まで流れるチューダー王家のプロパガンダになりました。もし詳しく知りたい方は、上記『イギリス国学史』の第3章と4章を読んでください。

ミルトンのラテン詩の謎解き

ではここで、最初に提示しましたミルトンの謎めいたラテン詩を読解しましょう。

「敬虔なるヤコブが遙か北の果てより来たりて、テウケルの血を引く民たちと延々と広がる王国アルビオンを治めた時、その犯しがたき契りはアングリアの笏とカレドニアのスコティ人とを結びつけた。」

ここに出ている「ヤコブ」とは、旧約聖書の中でイスラエル民族の祖と言われている人物ではありません。「ヤコブ(Jacob)」という名前はヘブライ語で、ギリシア語に入って「イアーコーボス(Iākōbos)」となり、さらにラテン語では「ヤーコーブス(Jacobus)」となって、英語では‘James’という名前になりました。ゆえに、この「敬虔なるヤコブが遙か北の果てより来たりて」とは、エリザベス1世の死後、北のスコットランド王であったジェームズ6世がイングランド王ジェームズ1世として即位したことを意味しています。また「テウケル(Teucer:ギリシア名Teukros)」は、娘婿ダルダノスと共にトロイア王家の祖とされている人物です。ミルトンは他のラテン詩『エレギア第1番』73行目でロンドンのことを「ダルダヌスの移民たちによって建てられた都」と言っています。アングリア(現イングランド)もカレドニア(現スコットランド)も共にトロイア人アエネアスの血を引く同じアルビオンの国民なのです。そして、ジェイムズ1世が両国の王位を継ぐことによって大英帝国が一つになったと、若いミルトンは喜んでいるのです。

徳川家康の系譜作り

いつの時代も、どこの国も、科学的根拠の乏しい歴史を作り上げています。とくに支配基盤の脆弱な権力者が、神話化された家系図や国家の歴史を捏造したり、全くの嘘ではないまでも事実を誇張して歴史を作り上げることは珍しくはありません。日本の代表的な人物をあげるならば、徳川家康などは誇張家系図を捏造した代表者です。

19世紀前半に書かれた『徳川実紀』は、徳川幕府の初代家康から第十代将軍家治までの将軍の記録を残した将軍家の公式文書です。その第1巻『東照宮御実紀』では、徳川家康の家系が清和天皇を祖とする源氏の血を引くことが、いろいろなエピソードを交えて書かれています。そこで書かれています系図を並べて置きましょう。

清和天皇→貞純親王→経基王(源の氏を受ける)→満仲→頼信→頼義→義家→義国(兄義親は源氏の嫡流頼朝の祖)→義重(新田氏の祖、弟義康は足利氏の祖)→義季(兄義兼は新田義貞の祖)→頼氏(三河の守に叙任)→教氏(徳川を称する)→家時→満義(新田義貞に味方して敗れて、上野国新田世良田徳川鄕に隠れる)→政義→親李→有親→親氏(祖父親季の遺骨を持って三河に来て松平鄕高月院に葬る)→泰親(三河に荘園を持つ洞院中納言實熙より三河守になる)→信光(岩津・岡崎両城主となる)→親忠→長親→信忠(今川氏親駿河・遠州を支配し三河も過半は旗下)→清康→広忠→家康。

以上の徳川家康の家系図を科学的真実に基づいたものであると信じている人はいないでしょう。三河の国の一地方の豪族に過ぎなかった家康が天下を取るためには、それ相応の立派な始祖伝承が不可欠でありました。家康は、「徳川大納言源家康」を名乗る前に、一時期「藤原」を名乗って「三位中将藤原家康」という署名を残しています。しかし征夷大将軍の任官を望んだ家康には、清和源氏の家系が必要でした。家康の家系図作りの技法は、イギリス王家が始祖をアスカニウスに求めた方法と似ています。アエネアスとラウィニアから発するラティウムの血筋をユリウス・カエサルに先を越されたので、イギリス王家は誰も手を着けていなかったアスカニウスから出たかも知れないが空白になっている部分を使って、女神ウェヌス(英語では「ヴィーナス」)から発してアエネアスとアスカニウスを経由したトロイア純血家系を作りあげました。期せずしてイギリス王室と同じ方式によって、徳川家康も源氏の家系図の空白部分を探して、そこに自分の先祖の伝説をはめ込んだのではないかと、私は推測しています。

有能な文人が近くに居たならば、家康の家系図も『アエネイス』に似た叙事詩に仕上げることができたかも知れません。「言わなければならないことを持っているだけでは十分ではない。必要なのは、それをどの様に言わなければならないか、ということである。」これは、アリストテレスの『修辞学』(Ⅲ-1、1403b、15~16)の中の言葉です。すなわち、詩人は思想や出来事をただ論ずるだけではなく、物語の作り手であらなければならないということです。『東照宮御実紀』は、文学的物語としては書かれておりません。かといって、書かれている内容が科学的真実に基づいているわけでもありません。科学的根拠に乏しいということは、歴史書ではないということです。それは、ファンタジーに満ちた徳川家の何の変哲も無いプロパガンダと言わざるを得ないでしょう。