貨幣史・世界史 Ⅵ【前】中世 ヨーロッパ 近世・近

銀行券

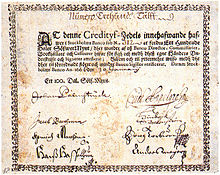

ストックホルム銀行券

スペインがアメリカ大陸からもたらした金銀が一因となり、16世紀に価格革命と呼ばれる現象が進む。西ヨーロッパの価格は高騰し、人々は盗難や磨耗の危険を避けるために金銀を貴金属細工商である金匠に金庫に預け、預り証として証書を受け取った。この証書は金匠手形とも呼ばれて銀行券の原型となる。金匠手形は金額や発行者名などが手書きのものが流通したが、やがて金匠銀行は王室への巨額の貸付を回収できず破綻した[81]。スペインではサラマンカ学派が研究を進め、現在の貨幣数量説や購買力平価説にあたる学説も主張された。

ヨーロッパで最初の紙幣は、1661年にスウェーデンで発行された。スウェーデンは戦費によって財政が疲弊して金銀が不足し、重量がかさんで取引に不便な銅貨を用いていた。その代わりとして民間銀行のストックホルム銀行(英語版)が銀行券を発行し、政府の承認を受けた[82]。のちにストックホルム銀行は破綻し、初の中央銀行であるスウェーデン国立銀行の設立につながる。

1694年にはイギリスで戦費調達や信用貨幣供給のためにイングランド銀行が設立され、最初の近代的な銀行券を発行する[83]。この銀行券は商業手形の割引に使用され、手形割引によって取引が拡大し、イギリスの国民経済は成長した。イギリスの産業は、18世紀にブラジルのミナスジェライス州で金鉱が発見されると綿製品の輸出で大量の金を獲得し、結果として国際的な金本位制につながってゆく[84]。

その他の紙幣

17世紀の江戸時代の日本では、羽書をはじめとする商人や寺社が発行した私札や、各藩が発行する藩札などの地域通貨が流通した。18世紀以降の中国の清においては、政府紙幣とは別に民間の紙幣である銭票も用いられた。銭票は穀物店、酒屋、雑貨屋などの商店が発行し、県を基本的な単位とする地域通貨として流通して鎮市などの市場町で用いられ、季節に左右される農産物取引の貨幣受給を調整する役割を果たした。銭票は20世紀まで続いて吊票とも呼ばれ、政府や商会に規制される場合もあった[85]。

アラブ諸国などイスラームの影響が強い国では、紙幣の導入に時間がかかる場合があった。イスラーム経済に固有の事情により、交換するものは等量・等価でなければならず、素材として価値が高い金属貨幣が重視されたためである。1940年代半ばのアラブ諸国では多種類の金貨や銀貨の他に、貿易の決済やマッカ巡礼者の通貨交換用として英領インドのルピー紙幣が用いられた。サウジアラビアではリヤル銀貨を通貨としていたが、銀価格高騰による流出で通貨危機が発生したため、1953年には事実上の紙幣である巡礼者受領証を発行し、1961年に正式にリヤル紙幣を発行した。巡礼者用の紙幣は、サウジアラビアの他ではインドとパキスタンでも発行され、正式には外貨証券と呼ばれる[86]。

国際金本位制

1817年 最初のソブリン金貨

近代的な金本位制は、法的に平価が定められ、金の裏付けをもとにして紙幣が発行される。金貨は本位貨幣と呼ばれ、金貨との交換が保証される紙幣を兌換紙幣と呼ぶ。兌換紙幣の発行は、発行者が保有する金の量に制約される[87]。

金本位制が国際的に広まるきっかけは、1816年にイギリスの貨幣法で本位金貨のソブリン金貨が制定された時である。イギリスは1790年代から英仏戦争による物価の高騰で金準備が激減し、イングランド銀行は1797年に銀行券の金兌換を停止した。この時期には、銀行券の兌換再開をめぐって通貨学派と銀行学派の論争が起き、地金論争と呼ばれている。やがて1816年の貨幣法により兌換が再開し、ソブリンは1817年から発行され、銀貨は補助貨幣となった。兌換は再停止をはさみつつ1821年に完全に再開し、1844年のピール銀行条例によってイングランド銀行は銀行券の発行を独占し、中央銀行となった[88]。

国際金本位制の成立

イングランド銀行は公定歩合の操作によって金準備を安定させ、世界各地での産金の増加にともなってロンドンは金地金取引の中心となり、国際的な金融センターとして繁栄した。他の欧米諸国でも金本位制への切り替えが進み、19世紀後半にはイギリスのスターリング・ポンドを中心に国際金本位制が成立する。こうした状況で、中国は銀本位制を守り続けた。国際貿易が進展すると、世界各地で用いられていた伝統的な貨幣は基軸通貨や金との兌換性が高い通貨へ代わり、1国1通貨の制度が普及していった。

一方、国際貿易の進展により農産物の買付が増大すると問題も発生した。地域通貨が兌換紙幣へ代わったのちは、それまで地域通貨が吸収していた農産物の季節変動の影響を兌換紙幣が受けることとなった。1907年恐慌などの信用恐慌の影響も重なり、各国は紙幣の兌換準備が厳しく必要とされるようになる。これが世界各地の信用膨張につながり、在地金融は1920年代を頂点として不振が続いた[89]。

国際金本位制の停止

1914年からの第一次世界大戦により、各国は戦費調達のために金本位制を停止し、政府の裁量で不換紙幣を発行する管理通貨制度に移行する。戦争により金属が不足し、ノートゲルトなどの地域通貨も発行された。金本位制は1919年のアメリカの金輸出解禁をはじめとして再開が進み、1922年のジェノヴァ会議では大戦後の貨幣経済について話し合われ、各国に金本位制再開を求める決議も出された。しかし金本位制を再開した各国は深刻なデフレーションに見舞われる。アメリカでの投機がもとで1929年に世界恐慌が起きると、再び相次いで停止された。

ブロック経済

世界恐慌後の各国は、自国の経済を保護するためにブロック経済を進める。ブロックは通貨圏によって分かれ、英連邦を中心とするスターリングブロック(英語版)、アメリカを中心とするドルブロック、ドイツのライヒスマルクを中心とする中欧のブロック、フランスを中心に金本位制を最後まで維持したブロック、そして日本の円を中心とする日満経済ブロックなどがある。この他に、ルーブルを通貨とするソビエト連邦が独自の経済圏を保っていた。ブロック内での関税同盟や、ブロック間の輸出統制、通商条約の破棄によって国際貿易は分断され、第二次世界大戦の一因となった[90]。

ブレトンウッズ体制

第二次世界大戦中の1944年に、アメリカのブレトン・ウッズで44ヶ国による連合国通貨金融会議が開催される。大戦後の国際通貨制度の枠組みとしてブレトン・ウッズ協定が締結され、国際通貨基金と国際復興開発銀行の創設が決定した[91]。

ブレトン・ウッズ会議では世界経済の安定のために国際通貨についての提案がなされた。イギリスは超国家的な通貨としてバンコールを提案し、アメリカはUSドルのみが金との兌換を持つという提案をした。最終的にはアメリカ案をもとに運用が決まり、USドルが金との兌換を持ち、各国の通貨はUSドルとの固定相場制を取ることで価値を保証した。これは金為替本位制とも呼ばれ、基軸通貨と世界一の金準備を持つアメリカが金融センターの中心となった。