日本の貨幣史 Ⅷ【佐】軍票 ブレトンウッズ体制

- 高度成長

新円切替

1946年(昭和21年)の金融緊急措置令で新円切替が行われるなどインフレーション対策が行われたが、1945年から1950年の5年間で卸売物価は70倍【昭和20年2ヶ月百倍➡五千倍】となった。

このインフレーションにより最も利得を得たのは、多額の国債を発行していた政府、巨額の負債がある金融機関や企業だった。金融緊急措置令は預金封鎖をともなっていたため、多くの個人にとっては現金・預金・公債について損失となった。公定価格の数十倍のヤミ価格で物資が取り引きされて個人業者には利益をもたらして、食料となる農産物をヤミで売った農村では、新10円札の厚さが一尺(約30センチ)に達すると一尺祝いという宴会を行った。その一方、1947年(昭和21年)にはヤミ食料を拒否した山口良忠判事が栄養失調で死亡する事件も起きた。1949年(昭和24年)3月からドッジ・ラインが実施されると、ヤミ物価は低下して価格や配給の統制が解消に向かった[136]。

第二次世界大戦後の日本の通貨は、ブレトンウッズ体制に従うこととなった。占領下の貿易は貿易庁とGHQの仲介で行われ、為替レートは存在せず個々の取引ごとに円とドルの換算比率を決めていた。ドッジ・ラインにより、円は1ドル=360円(変動幅±1パーセント)に固定された。ブレトンウッズ体制のもとで、日本は高度経済成長をとげる[137]。

1938年(昭和13年)に施行されていた臨時通貨法は戦時の時限立法であったが、戦後に期限が削除され、激しいインフレーションにともなって円単位の臨時補助貨幣が追加された。この法律のもとで、1988年(昭和63年)まで臨時補助貨幣が発行され続けた。円単位であるにもかかわらず、1~500円硬貨が補助貨幣と呼ばれたのは、このような背景がある[138]。

変動相場制

「円相場#円相場の歴史」も参照

- ブレトンウッズ体制の終了

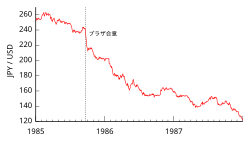

1985年1月1日から1988年1月1日までの円とドルの為替レートの推移。点線はプラザ合意のあった日を示す。

1971年(昭和46年)8月15日、アメリカのリチャード・ニクソン大統領は、USドルが金との兌換を一時停止すると発表した。原因はアメリカの金保有量の減少によるもので、それまでの金とドルにもとづく国際通貨体制の終了をもたらし、ニクソンショックとも呼ばれた。ニクソンショックによってドルの値下がりが予想されたため、ヨーロッパの外国為替市場はいったん閉鎖したのちに変動相場制へ移行する。一方で日本は、市場を閉鎖せずに1ドル=360円のレートでドル買いを続けた。このドル買いによって、8月15日の発表から8月28日の変動相場制移行までのあいだに、5億5千万ドルの為替差損を出した[139]。その後のスミソニアン協定で固定相場制が再開され、ドル切下げと円切上げが決定する。新たに金1オンス=38ドル、1ドル=308円(変動幅±2.25パーセント)の交換レートが定められたが、固定相場の維持はやはり困難となり、1973年(昭和48年)2月に日本は再び変動相場制へ移行した[140]。

- プラザ合意

1980年代前半のアメリカのロナルド・レーガン政権のもとで、双子の赤字と呼ばれた貿易赤字と財政赤字が問題となった。為替レートを安定させるために、1985年(昭和60年)9月22日にG5の蔵相や中央銀行総裁による会議が開催され、プラザ合意がなされた。これ以降は円高が急速に進み、2年間で1ドル=240円前後から121円と2倍近く上がった[141]。

- 円高とデフレーション