同志社女子大学 総合文化研究所紀要 第29巻 2012年

訊音無雁寄回遅

雁がいないため旅の便りをおくるのも遅れている

孤燈夜守長寥寂

孤つ灯を夜な夜な寂しく守り

夫憶妻兮父憶児

夫は妻を憶うよ、父は児を憶う

普通に読めば、旅先で妻子を思う詩だが、逆さまに読むと、たちまち妻が旅先の夫を思う詩に変身する。

児憶父兮妻憶夫 児が父を憶うよ、妻は夫を憶う

寂寥長守夜燈孤 夜な夜な寂しく灯を守るのはわたし孤り

遅回寄雁無音訊 便りをもたらす雁が遅々として帰らず音信がとだえ

久別離人阻路途 別れて久しいあの人が旅路に阻まれている

詩韻和成難下筆 詩の韻ができていても筆は下ろし難く

酒杯一酌怕空壺 酒杯に酌すれば壺を空にするのをおそれる

知心幾見曾来往 心を通わす人はとかく離別しがち

水隔山遙望眼枯 山水に隔絶された彼方を遙かに望む眼は泣き枯れる

さきほどの例はどちらから読んでも妻が夫の身の上を案ずる意味が変わらないのに対して、こちらのほうは、上から読めば夫が妻を思う、下から読めば妻が夫を思う詩になっている。まるで夫と妻がそれぞれ同じ詩の両端の片方を手にとって語り合っているような、心憎いほどうまく編まれている回文詩である。音楽に喩えていえば、テノールとソプラノの競演といったところであろう。

漢字の回文は、個々の音符で違いを奏でることができるのみならず、主旋律まで組み替える

ことができる可能性を秘めている、とこの例が示唆してくれている。

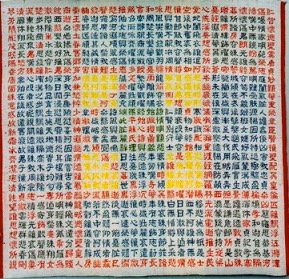

璇璣図の宇宙

ところで中国の回文史における空前絶後の傑作は、はやくも 4 世紀頃に女性の手によってな

しとげられていた。ここに掲げている璇璣図がそれである。作者は蘇蕙、4 世紀中頃の人で、『晋書』巻九十六に彼女の伝が載っている。それによると、蘇蕙は始平(現在の陝西省興平)の人で、字は若蘭という。夫竇滔が秦州刺史として前秦の皇帝苻堅に仕えていたが、左遷される憂き目に遭う。蘇蕙は夫を慕い、廻(回)文詩を錦に織り込み、夫に贈った。八百四十字 8 )からなるその詩は縦横循環して読めるもので、甚だ悲しい内容になっている、という。

841(29 × 29)字からなる、まるで迷路のような漢字魔方陣から、縦横無尽にしかも循環し

てどのように詩が読み取れるのか、ちょっと覗いてみよう。

もともとの璇璣図は錦に五色の糸で織り込まれており、五色の糸が五つの詩体の区分けを記

していたと伝わる。オリジナルの錦がすでに現存していないため、もともと五色がどのよう

に施されていたかは確かめようがない。いまでは色づけのバージョンが複数に試みられ、ここ

に掲げたのはそのひとつである。これに従えば、黒が三言、黄は四言、ピンクは五言、青が六

言、赤が七言、とそれぞれ異なる詩体をあらわす。といってもこれはあくまでもごくおおざっ

ぱな区分けで、実際は詩体が色の枠に限られておらず、同じ枠の中に違う詩体が共在していた

り、詩が枠をはみ出して縦横に伸張していたりしているのである。紙幅の関係で全部は挙げられないが、三言、四言、七言の例をいくつか示しておく。それぞれの詩がいずれも逆さまにも読むことができる回文詩になっていることに注意されたい。ただし、ここで逆読みは省いている。

まず外枠、赤の七言。

外枠右

仁智懐徳聖虞唐

貞妙顕華重榮章

臣賢惟聖配英皇

倫匹離漂浮江湘

外枠下

津河隔塞殊山梁

民生感曠悲路長

身微憫己處幽房

人賤為女有柔剛

外枠左

親所懐想思誰望

純清志潔齊氷霜

新故感意殊面牆

春陽煕茂凋蘭芳

外枠上

琴清流楚激弦商

秦曲發聲悲摧藏

音和詠思惟空堂

心憂増慕懐惨傷

次に黒枠の三言。

右上黒枠(千鳥読み)

嗟嘆懐 所離経

遐曠路 傷中情

家無君 房幃清

華飾容 朗鏡明

葩粉光 珠曜英

多思感 誰為栄

最後に黄枠の四言。

真ん中黄枠

詩情明顕 怨義興理

辞麗作比 端無終始

このように読んでいくと、まさに汲めども尽きないように詩が湧いてくる。その無尽蔵ぶり

を作者は自ら璇璣図の中心で示唆している

詩情明顕 詩情が明顕、

怨義興理 怨義が理を興す、

辞麗作比 辞麗が比びを作し

端無終始 端に終始無い

841 字の魔方陣のようなこの作品が織りなそうとしているのは、循環往復して端に始まりも終わりもない詩の世界である。『全唐文』巻九十七に、璇璣図のために書かれた則天武后の「織錦廻文記」が伝えられている。それによれば、則天武后の頃にすでに 200 首以上の詩が璇璣図

から読み取れていたのである。その後、数字がつぎつぎと更新されていく。宋には 3752 首読

み取れるという説があり、さらには 7958 首という説まであった 9 )。こうなれば数字はもはや

問題ではない。この漢字魔方陣から自由に詩を汲み取ることができるという事実が重要である。作者はさらに作品のど真ん中に、小さな魔方陣を織り込んでいる。

平始璇

蘇心璣

氏詩図

「始」から逆時計回りに、璇から時計回りに読むと

始平蘇氏

璇璣図詩

とのように、ちょうど 841 字の中心となる「心」を包み込むような二句が現れてくる。韻も踏ん

でいる。「始平」は前述のように作者蘇蕙の出身地。ここに作者はみずからの出自を名乗り、

作品名を「璇璣図」と明かしている。「璇」と「璣」は、それぞれ北斗七星の第二、三星の名で、「璇璣」はあわせて柄杓の形をなす北斗七星の器の部分を指し、さらには中国古

代の天文観測機の呼び名でもあった。

「璇璣図」と名付けられたこのさながら漢字魔方陣のような錦織に映し出されているのはまさに、夜空に浮かぶ満天の星であり、スケールの大きい天体図である。あるいは一枚の曼荼羅にもみえる

さきほど『邯鄲記』の回文詞を、同じ曲をピアノで演奏するのとバイオリンで演奏するのとの違いがあると喩え、「双憶」の回文詩をテノールとソプラノの競演と喩えたが、同じ音楽の喩えでいうなら、「璇璣図」はとてつもなく大きな構成による交響曲といえよう。

漢字回文にみる漢文の文法的特徴

漢字の回文はなぜこのように仮名の回文と比較にならないくらい大きな自由度をもつのか。

これにはすでに述べた表語文字を使用していることと、同音の規制を受けないことのほかに、

漢文の文法的特徴にも理由が求められる。「双憶」を例に見てみよう

夫憶妻兮父憶児 夫が妻を憶い、父が児を憶う

この文字配列がひっくり返れば

児憶父兮妻憶夫 児が父を憶い、妻が夫を憶う

となる。「ながきよのとをのねぶりのみなめざめなみのりふねのおとのよきかな」がひっくり

返っても「ながきよのとをのねぶりのみなめざめなみのりふねのおとのよきかな」、「たけやぶ

やけた」がひっくり返っても「たけやぶやけた」であり、音韻構造や構文、文法関係に何ら変化

が起きないのと異なり、「夫憶妻兮父憶児」を逆に読むと、音韻構造もさることながら、文法

構造まで変わってしまう。主語が述語、述語が主語になるのである。

漢文では、「テニヲハ」のような文法関係を示すステッカーがないため、主語か述語かは

文脈の中、語順の中で判断される。語順が逆になれば、文法関係もいとも簡単にひっくり返る。

のみならず、品詞も始めから決まっておらず、文脈や語順の中で定まる。

壺空怕酌一杯酒 酒壺が空となり、酒を一杯酌することもままならず

の場合、「空」は、『現代漢語詞典』の品詞分類によれば形容詞、空っぽ、空になるという意味。

ひっくり返して、

の場合、「空」は「空にする」を意味する動詞になる。文法関係や品詞が変われば、意味にもおのずと、微妙から真逆までの幅があるが、変化が生じる。鈴木棠三が『ことば遊び』で、「八重襷」を紹介している。

ここに掲げた「野菊廻文壱句ヲ十句」がそのひとつ 10)。「なかくきのはなのそのなは野菊か

な」という回文を縦横、斜めに襷のように交叉させて楽しんでいるものである。上五の第一字

と中七の第二字と第六字、下五の第五字を巧みに交叉させて、出来上がった図は一見「璇璣図」に似ているようにみえる。しかし「なかくきのはなのそのなは野菊かな」以外に、新しい句が

読み取れない。音声をはじめ文法関係、品詞がひっくり返っても変わらないからである。

阿刀田高が『ことば遊びの楽しみ』において、「漢字は一つ一つが意味を持っている。ひっく

り返しても同じ文章というのはおもしろ味があるまい。個々の漢字を役者に譬えて言えば、初

めの舞台も、逆まわしの舞台も同じ役者が同じ順序で同じ芝居を演じて、なにがおもしろいも

のか 11)」、と述べているが、この指摘はそのまま仮名の回文に当てはまりはするものの、漢字

の回文には的外れと言わざるをえない。

漢字という役者が、舞台が逆まわしになったとき、同じ役割をほとんど演じないのはむしろ普通である。「夫憶妻兮父憶児」のように、役者(「憶う」主語)がそっくり入れ替わることすらありうる

のだ。

鈴木棠三は上記の本で、回文俳諧をはじめ回文連歌などから、手の込んだ回文を数多く取り

あげているが、逆読みすると意味が変わった例はひとつも見当たらない。阿刀田高自身もその

ような例を挙げていない。

むしろ現代の回文作家福田尚代の「転文」が注目されたい。福田はいう。「はじまりから読

んでも終わりから読んでも同じ言葉になるのが回文です。そして転文は、ふたつの文にわかれ

ていて、ひとつの文を終わりから読むと、もうひとつの文になります。つまり、逆から読むと違った意味の別の文があらわれてくるものが転文なのです。12)」以下はその実例のひとつである。

(以下フルコピー分ながら重複につき意味不明)

「伺うことなく聞き伝え極みその輪・・・捻り凪 あの恋 魚の津波 ついぞ 痛感

うかがうことなくききつたえきわみそのわうねりはあのこいついぞつうかん」

「夏の扇なつせみなつのおうき何故 神は昨日より うわの空なせかみわきのうよりうわのそら星くずと米ほしくつとこめ山茶花 空蝉ささんかうつせみ終わるおわるしどけない」

P101

この転文の妙味は、後ろの文を逆さまに読むと、前の文になり、前の文を逆さに読むと後ろの文になる、というところにある。いいかえれば、それぞれの文をひっくり返せば、仮名回文のように同義、同文にならずに、音韻も意味もちがう別の文に変わるのである。

これこそ、「初めの舞台も、逆まわしの舞台も同じ役者が同じ順序で同じ芝居を演じて」いる仮名回文の束縛に対する挑戦であろう。この挑戦から生まれた転文の凄いわざに感心せずにはいられない。ただ、転文は反転しても音韻構造が変わらない点において、他の仮名回文と異ならない。転文のトリックは、音韻の分節を変えたことにあ

り、新たな分節に反転前とは別の漢字を当てはめて別の文を浮かび上がらせるのである。しかしこれはかなり難度の高いわざで、容易く作れるものではない。

これに比べて、語順、品詞などの制限を受けない漢字回文の自由度の大きさがいよいよ際立つ。

二、回文にみる漢字文化的思考回文にみる対の思考、反訓の考察から

つぎに漢字回文を支える思考法について考察してみたい。こんなエピソードがある。広東のある靴屋に次のような広告が張り出されていた。

包不開膠、廉価賣嗿

ソールがはがれないことを保証し、出血大サービスの安売りをする、という意味である。

それを買った客がしばらくしてソールのはがれた靴をもって来て返品しようとすると、店員は

広告を逆さまに読んで聞かせる。逆さまに読むと、

嗿賣価廉、膠開不包

出血大サービスの安売り、ソールがはがれても保証しない、となってしまう 14)。

客は唖然とさせられただろうが、広告は見事な回文である。前述のように漢字の回文はひっ

くり返れば意味のどんでん返しも起きうるのである。ここまで見てきたように、ひとつの文に

相反する二つの意味を含ませうるのは、中国語の文法構造が柔軟であることによるところが多

いのだが、しかし、これは回文に限られたことではない。

たとえば「乞」という字に、「求める」との意味のほか「与える」という意味もあるように、ひとつの文字の中に相反する意味を持ち合わせている漢字は少なくない。これを訓詁学では「反訓」と呼ぶ。反訓について、大濱晧の詳細な研究がある。『中国的思惟の伝統』において、大

濱は董璠と白川静などの先行研究を踏まえながら、反訓を新たに定義づけた。白川が、「反訓とは、一字のうちに正反まったく相反する、もしくは矛盾する二訓を含むということである。しかもこのように相反する、もしくは矛盾する訓義が、引申比義、反覆旁通の結果、同時的に共存するものをいう」と定義しているのに対して、大濱は「同時」を、「対立する両義が相互に対者を存在の条件とする意味での〈同時〉」と規定し直した。15)

このような定義に合致した反訓の例をいくつか挙げてみる。

乱:乱れる / 治める

擾:煩わしい / 従順

徂:死亡 / 存在

苦:苦しみ / 快楽

故:いにしえ / いま

祥:吉 / 凶

などなど、いずれも相反する意味がひとつの文字の中に同居している。自然界にも人間世界

にも、生と死や吉と凶のように、相反するものを自らの存在根拠とするものが多い。ひとつ

の漢字に反対する意味を同居させるのはまさに、物事を相反する両面から、対でとらえようとす

る思考法といえる。

このような思考法は、漢字の造語法にもみられる。漢語には

大小・高低・長短・軽重・遠近・貴賤・公

私・有無・動静・興亡・抑揚・褒貶・屈伸・

進退・往復・縦横・陰陽・男女・・・・・・

などのように、意味が反対の漢字を付け合わせて一つの言葉にする例は、文字通り枚挙にいと

まがない。これらは反訓と呼ばないが、しかしこのような造語法の奥に潜む物事の考え方は、

反訓と同じと考えられる。さらに、「大小」は英語に訳すと、size になるが、size では「大」と「小」の絡み合いやグラデーションがみえなくなる。漢語の「大小」では、「大」の中に「小」があり、「小」の中に「大」があり、「大」と「小」が均衡を保ちながら互いに入り組んでいるので

ある。

大小については、荘子のよく知られている言葉がある。「天下、秋豪(毫)の末より大なるものは莫く、而して大(泰)山を小と為す」(荘子・斉物論)。この世界で秋の動物の毛の先よ

り大きいものはない。それに比べて中国で聖なる山とされる泰山は小さいものである、という。

動物の毛先の立場に立てば、自分より大きいものはなく、自分とかかわりのない泰山は目にも

入らない「小」でしかない。つまり動物の毛先には無限に大きいという可能性、泰山には無限

に小さいという可能性をそれぞれ孕んでいるということである。

動物の毛先と泰山は別々に見るとたしかに相異なるが、しかし対でとらえたときに相通じる

ものがある。動物の毛先と泰山とのあいだに、意味の絡み合いやグラデーションが生まれてく

る。大濱はいう。「反訓の原因は中国の思惟や思想における、語意に対する厳密や分析がなさ

れていなかったことや論理性の欠如にあるのではない。むしろ逆に、曖昧に見える表現も透徹

した論理で貫かれていたことを見るべきであり、そしてそこに反訓の原因や根拠があると思う」。

「思惟・思想は文字の訓みかたに先んずるとともに、文字の訓みかたのうちに反省される」16)。

反訓という言語現象の背後にある思考的特質に照射をあてた重要な指摘であり、その通りであ

る。ところで、その思考的特質を、大濱は対立と統一という弁証法的解釈に求めている。荘子・

斉物論にいう。「物は彼に非ざるはなく、物は是れに非ざるはなし。彼よりすれば則ち見えず、

自ずから知れば則ち之を知る。故に曰わく、彼は是れより出で、是れも亦た彼に因る、と。彼

と是れと方びて生ずるの説なり。」これを引いたうえ、大濱は「ここに、一事物の中には対立

するものが統一されている、という思想の基盤をみることができる 17)」、と述べる。

しかし、荘子がここで語っているのは、対立ではなく、対立の否定である。上の言葉につ

づいて荘子は、「是も亦た一無窮、非も亦た一無窮なり。故に曰わく、明を以うるに若くなし

と」ともいっている。物事はかれとこれ、是と非にわかれ、かれがかれ、これがこれを、是が

是、非が非を主張すればするほど、対立は広まる一方で、「無窮」、エンドレスになってしまう。

そこで対立を無にし否定する明智を用いよ、という。荘子にしたがえば、そもそも対立は人間の思い違いだ。

生を裏返せば死、死を裏返せば生、可を裏返せば不可、不可を裏返せば可、是のなかに非があり、非のなかに是があるのである(「方び生じ方び死し、方び死し方び生ず。方び可にして方び不可。方び不可にして方び可なり。是に因り非に因り、非に因り是に因る」)。そこにあるのは、相異と相互依存である。対立を持ち込むのは人間の悪しき賢しさであり、聖人はそのようなとらえ方をせずに、物事をあるがままに観照する(「是を以て聖人は由らずしてこれを天に照らす」)。

「天に照ら」してあるがままに観照するとは、対立を持ち込まない世界のとらえ方である。そ

こでは、これもかれであり、かれもこれであり、これのなかにも是非があり、かれのなかに

も是非がある。そうなればもはや、かれこれの区別がつかなくなり、ついにはかれもこれも相

手(偶)を失う。相手を失えば、そこは扉の戸臍(枢)が開にも閉にも変化自在に対応できる

ような、無碍自在の世界である(「是れも亦た彼なり、彼も亦た是れなり。彼も亦た一是非、

此れも亦た一是非。果たして彼と是れと有るか、果たして彼と是れと無きか。彼と是れと其の偶

を得る無き、これを道枢と謂う。枢にして始めて其の環中を得て、以て無窮に応ず」)。

このように、荘子では対立という考え方が否定されている。対立が否定されている以上、対

立による統一も存立しない。「彼と是れと其の偶を得る無き」̶̶かれもこれも相手を失うと

いうのは、対立によって導かれた統一ではない。むしろかれのなかにこれがあり、これのなかに

かれがあり、かれとこれが互いに相手を孕みつつ絡み合うことによって生まれた融合である。

ところで「彼と是れと其の偶を得る無き」世界は、絶対者や聖人の境地である。現実の世界

ではかれとこれの相異が存在している。

相手を失うほど完全に融合しない限りでは、かれとこれのあいだに、さまざまな相互浸透や絡み合いの空間が横たわる。その相互浸透や絡み合いの模様は譬えていえば、グラデーションである。真実は、是のなかにもなく非のなかにもなく、是と非の対立のなかにさらになく、是と非

のあいだのさまざまなグラデーションにこそあるのである。そして、是のなかに非があり、非のなかに是があり、是と非のあいだのグラデーションが極致に達し、どれが是でどれが非かわからなくなったときに、是と非の相異が乗り越えられ、荘子のいう「彼と是れと其の偶を得る

無き」境地があらわれてくる。ゆえにこの現実の世界は、対立のない「道枢」的な目で見ると、

さまざまな相異のグラデーションで満ちあふれており、じつに豊かな世界になる。

反訓は一字に相反するふたつの読み方が含まれている言語現象。しかし、相反はイコール対

立ではない。反訓を対立と統一という弁証法的タームで解釈するよりは、物事を相異と融合で

とらえることに特質がある中国の哲学に「思想の基盤」を求めた方が適切であるように思われ

る。

回文にみる対の思考、卦の考察から

ところで、反訓は、一字のなかに相反する意味のグラデーションがあるともいえる。同じこ

とは、「大小」のように相反する二文字を付け合わせる造語法にもあてはまる。しかし、グラ

デーションの図像化がもっとも鮮やかになしとげられたのは、『易』の卦においてである。

『易』では知られているように、陰()と陽()の符号(爻)を六本組み合わせて、全部で六十四通りの卦とよぶ図像をつくり、それを通して世界を解釈している。そして、六十四卦のどの卦も自分と陰陽の配列が反対になる卦をもっている。いいかえれば、六十四卦は、陰陽の配列が相反する三十二組の卦から構成しているのである。一例を示すと、たとえば「臨」卦と「観」卦」。

臨 観 (地澤臨、風地観)

「臨」は上下逆さまにすると「観」に変わる。まさに回文、いや、回文の図像学的表現である。

ただし三十二組のうち、

乾 坤 頤 大過 (乾為天、坤為地、山雷頤)

坎 離 中孚 小過 (坎為水、離為火、風沢中孚、雷山小過)

この八卦はひっくり返しても陰陽の配列がまったく変わらない。まるで仮名の回文のようであ

る。これではペアの組みようがない。そこで、他の二十八組と違って、卦をひっくり返すので

はなく、爻の陰陽の逆配列によって、「頤」と「大過」、「坎」と「離」、「中孚」と「小過」がそれぞれ組まれたのである。これは形の上でつぎに述べる「対句」に似ている。対句も回文の一種と考えられるので、この四組はいってみれば対句型回文といえる。

『易』が如何にこの回文的ペアを重んじるかは、六十四卦の配列順序をみればわかる。「乾」

から始まって「未済」で終わる六十四卦はすべてペアごとに配列されているのである。そのうえ、各卦の意味を簡潔に解説する「雑卦伝」を見ると、ペアを組む卦の意味はほとんど互いに反対になっている。たとえば

臨 親 比 師 損 益

「臨」は与える、「観」は求める。「比」は楽しい、「師」は憂う。「損」は盛んになる、「益」は衰える、

という。各組の卦の図像が回文になっているばかりでなく、意味も反対になっている。さらに、易では一本一本の爻に図像学的な意味がある。「臨」がひっくり返れば「観」になり、与えるから求めるに変われば、それぞれの卦を構成する六本の爻の意味にも当然変化が生じる。いま「比」と「師」を例に見てみる。

「比」は下卦の坤 と上卦の坎 からなっている。坤は地、坎は水をあらわすから、上が水、

下が地の図像である。ひっくり返した「師」では、上が地、下が水となる。同じ地と水でも、配列

が違えばもとの地と水とは意味合いがちがってくる。

すなわち、上が水の場合、「地上に水を撒けば、水は地と比しみ密着して、その間に隙がな

い。だから比と名付けた。昔の聖王はこの卦にのっとって、万国を建て、諸侯を親しんだ 18)」

をあらわす。

ところで、水が下の場合、「水は地の外に出ることはない。同様に、兵は農のなかにあって不

離である。そこでこの卦は軍隊を象徴する。君子はこの卦にかたどって民をやすんずることに

より、民のなかに潜在する兵力を蓄積する 19)」、を意味する。今度は爻ごとの意味の変化を見てみよう。六爻は下から、初・二・三・四・五・上とよみ、順序はその爻の位(位置の見立て)を示す。陰爻は偶数の六、陽爻は奇数の九であらわすことになっており、爻の陰陽は位の前に、たとえば六二、九三のように示される。ただ、初爻と上爻にかぎって、陰陽は初六、上九のように後ろに記される。

さて「比」の初六・六二・六三・六四・九五・上六は、ひっくり返った「師」の上六・六五・六四・六三・九二・初六にそれぞれあたる。それぞれの爻の図像学的意味をならべて、比べてみる。

「比」の初六。まごころがあり、酒甕に酒が満ちあふれば、人々がついて来る。ついには遠

くまで親しみが広がるので、めでたい。対する「師」の上六。師のあと論功行賞が行われるが、小人は重用してはいけない。重用すれば国が乱れる。どちらも宴のイメージが彷彿とされるが、前者はまごころがあり人々に親しまれるのに対して、後者は、小人を警戒せよ、とまごころのな

い小人の顔がちらつく。

「比」の六二。自らの主体性をもって君主に仕えるから、吉。対する「師」の六五。田に侵略者があらわれたので、君主はやむを得ずに戦う。勝つだろう。しかし有能な将軍に指揮を任せば戦さに勝つが、無能な人にかかわらせると大敗もある。一方は臣下、一方は君主。一方は主体性をもっているのに対して、一方は受身である。一方がめでたいのに、一方は凶が潜んでいる。

「比」の六三。悪人とばかり親しみ、痛ましい。対する「師」の六四。師は撤退した。危うきなし。

一方は悪人に魂を売り危険に身をさらしており、一方は安全に撤退した。「比」の六四。君主に親しみ、賢者に近づくから、吉。対する「師」の六三。戦さに敗れて屍が車に乗って帰ってくる。

一方は君主、賢者のもとで自らを伸ばすが、一方は無残な敗戦。「比」の九五。君主は狩りをするとき、三方からだけ囲い込み、獲物に逃げ道を残す。このような君主は、民から警戒心をもたれない。対する「師」の九二。軍中にて王から三たび褒賞される。

一方は君主、一方は将軍。一方は民から親しまれており、一方は王から寵愛されている。

「比」の上六。人の上に立つのにリーダーシップがない。凶。対する「師」の初六。出陣に厳しい軍律で統率していく。さもなければ凶。一方はリーダーシップがないのに対して、一

方は強力な指導力を発揮する。こうして相対する爻をならべてみると、卦が反転すれば、爻の表象も異なってくる。しかも五色の糸で織りなされた錦のように絡み合いながらも、互いに向かい合っている。六爻のおのおのがグラデーションを紡ぎ出し、卦としての表象に結晶されていくが、それをひっくり返せば、別のグラデーションがあらわれてくる。わずか六本の線によって構成している易の卦はこうしてみると、じつに奥の深い回文の世界でもあれば、グラデーションの世界でもある。

一方、漢文でもっとも好んで使われる表現のひとつに対句がある。対句も広義では回文のひ

とつに数えられる。『辞海』の「回文」の解説を見ると、

重重青山抱緑水

弯弯緑水繞青山

が例としてあげられている 20)。逆さまに読むと文字配列が異なるので、狭義の回文とはいえない。しかし、「折り重なる青山が緑水を抱く」と、「くねくねとした緑水が青山を繞る」とのあい

だに、意味が循環往復しているゆえに、中国ではこのような対句も回文と考えられる。こうし

た回文的対句は、はやくも老子に多用されていた。

善人者不善人之師、不善人者善人之資。

(第二十七章)

知者不言、言者不知。(第五十六章)

信言不美、美言不信。(第八十一章)

善者不辯、辯者不善。(同上)

知者不博、博者不知。(同上)

普通の対句はここまではっきりと循環往復していなくても、相対する句のあいだに、濃淡の

差こそあれ、意味の重なり合いが必ずある。杜甫の詩を例にみると、

江碧鳥愈白 江は碧にして鳥は愈よ白く

山青花欲然 山は青くして花は然えんと欲

す

(杜甫「絶句」)

とのように、江と山、碧と青、鳥と花、白と赤、が整然と相対している。江と山、碧と青などはたんに技術的に相対しているわけではなく、そのあいだに江と山や碧と青のさまざまなグラデーションが折り重なっているのである。それを観照するのが、対句本来の神髄だと思われる。対句についてはあらためて稿を起こす必要があるが、ここでは対句と回文との接点を指摘するのにとどめておく。反訓をはじめ、反対の言葉を付け合わせる造語法や易の卦、対句を見てきたが、これらはいずれも広義での回文である。そしてそこに共通してみられるのは、物事を対でとらえようとする思考法である。真実は、是のなかにもなく非のなかにもなく、是と非の対立のなかにさらになく、是と非のあいだのさまざまなグラデーションにこそあるとする荘子の思想や易の卦に潜む相反と融合の奥深い図像学的思考は、漢字回文を支える哲学的背景として指摘できよう。

回文にみる循環的思考

ところで、物事を対でとらえ、相反するもののあいだのグラデーションにこそ真実があると

いう思考法は、物事を循環的にとらえる思考法でもある。「比」卦が反転すれば「師」卦になり、「楽」が「憂」に裏返るのを例にいえば、そこには、相反するものは、「楽」と「憂」のように、往

復循環するという哲学が潜んでいるのである。回文はもとよりひとつの往復循環である。そ

のうえ漢字回文は、漢文の柔軟な文法構造ゆえに、より多様な循環を可能にする。一例をあげ

てみる。

月

冷 花

霜 方

華 影

潔

わずか 8 文字だが、どの字からどの方向に向かって読んでも詩になる。たとえば、月を起点

に逆時計回りに読むと、つぎのような詩が得られる。

月冷霜華 潔影芳花

冷霜華潔 影芳花月

霜華潔影 芳花月冷

華潔影芳 花月冷霜

さらに月を起点に時計回りに読んでも詩になる

月花芳影 潔華霜冷

花芳影潔 華霜冷月

芳影潔華 霜冷月花

影潔華霜 冷月花芳

四言ばかりでなく、五、六、七言の詩も同じように可能で、あわせて 128 句もの詩が読み取

れるという 21)。ひるがえって易を見ると、六十四卦を三十二組の回文が連鎖するように配列しているのも、往復循環を強く意識しているといえよう。易には、「既済」という卦がある

易では陽爻が奇数位、陰爻が偶数位にあるのを「正」とよぶが、この卦では六本の爻がすべ

て「正」位置についている。吉のようにみえるが、しかしよくない卦とされる。なぜなら、整いすぎて固定してしまうと、物事が動かなくなるからである。これに対して、「咸」という卦をみてみよう

上が少い女、下は少い男の表象。若い男女が互いに感応するから吉の卦とされる。さらに、

「程氏によれば、咸には皆の意味がある。感応ということ、男女の間、ことに若い男女に於て

鋭敏であるが、広く見れば、万物みな感応しないものはない。で、皆と感との両義を含ませて、

咸の字を用いたという 22)」。万物みな感応しないものはなく、感応すればそこに動きが生じ、循環が発生する。感応は融合のはじまり、融合は循環を促す。これは易を貫く主旋律ともいえる。十二ヶ月の陰陽消長をあらわす十二消息卦というのがある。

十月 坤為地 九月 山地剥 八月 風地観

七月 天地日 六月 天山遁 五月 天風姤

四月 乾為天 三月 澤天夬 正月 地天泰

十二月 地澤臨 十一月 地雷復

十月は陰の極まりなので、六本の陰爻からなる坤であらわす。つづく十一月には、陽が下か

らわずかに芽生えてくる。四月に向かって陽は増大し続け、ついには四月において頂点に達す

る。頂点をきわめれば、陰へ反転する。五月から十月まで今度は陰が増長していく一方である。四季はこうして巡り、往復循環する。この十二消息卦も見事な回文である。永遠の春もなければ終わらない冬もないように、相反するものは排斥しあうより互いに循環している。

この循環的思考は易のみならず、老子荘子など中国哲学に広く認められる。程明道(1032-1085)には、「有無」という言葉について、非常に示唆に富んだ指摘がある。

言「有無」,則多「有」字;言「無無」,則

多「無」字。有無與動静同。如冬至之前天

地閉,可謂静矣;而日月星辰亦自運行而

不息,謂之無動可乎? 但人不識有無動静

爾 23)。

「有無」という言葉を発したとたん、すでに「有」が余計になる。「無無」という言葉を発したとたん、すでに「無」が余計になる。有無は動静と同じなのだ。冬至になれば天地が閉塞し、静がきわまる。しかし、日月星辰は絶えず運行しており、静がきわまるといえども、動きがな

いということではない。ただ人が有無動静のことわりを知らないだけである、という。

有と無のあいだは常に流動があり、とどまって静止した有がないため、有といった瞬間に、

すでに無に向かって動いている。冬がきわまれば春がやってくるように、有と無も入れ替わる

ことがある。いつまでも有にとどまっている有はありえない。同じことは動静にもいえる。ひるがえって、有無も動静も、「大小」と同じように、相反する二文字を付け合わせた言葉である。

有と無、動と静が往復循環して入れ替わることもあるように、有無、動静はひっくり返しても読める回文である。このように、回文と循環的思考は互いに支え合っている。

むすび

璇璣図のような回文詩をはじめ、反訓や相反する言葉を付け合わせる造語法や対句などには、物事を対でとらえ、往復循環をとうとぶ漢文の特質が遺憾なく示されている。のみならず、この特質は易の図像学にまで認められ、六十四卦の表象はさながら図像学的回文となっている。易の六十四卦は、中国コスモロジーの曼荼羅ともいえる。

この中国コスモロジーの曼荼羅に回文が潜んでいるとなれば、中国コスモロジー、あるいは漢字文化的思考そのものが回文的特質をもっていると考えられる。往復循環をとうとぶ漢字文化的思考においては、真実は相反する物事のあいだのグラデーションにあると考え、対立が否定される。そして物事を相異と融合でとらえる。相異があれば感応が生まれ、融合が芽生える。

融合はさらに循環を促すのである。回文は漢文の特質を端的に示しているのみならず、漢文により織りなされた漢字文化的思考の特質をも映し出している。

注

1 ) 鈴木棠三『ことば遊び』 講談社学術文庫 2009

39 頁

小野恭靖『ことば遊びの文学史』 新典社 1999

188 頁

2 ) 小野恭靖 同上 192、228 ∼ 229 頁

3 ) 鈴木棠三 同上 40 ∼ 41 頁

4 ) 同 3 37 頁

5 ) 小野恭靖『ことば遊びへの招待』 新典社 2008

年 89 頁

6 ) 銭南揚校点『湯顕祖戯曲集』下 上海古籍出版社

1978 年 820 頁

7 ) 余元洲編著『歴代回文詩詞曲三百首』 岳麓書社

2008 年 45 頁

8 ) いまに伝わる璇璣図は 841 字。真ん中の「心」

が後に書き加えられたとの説もある。

9 ) 王其峰・孫安邦・孫䡟編著『中国回文詩図大観』

山西人民出版社 2006 年 7 頁

10) 同 1 48 頁

11) 阿刀田高『ことば遊びの楽しみ』 岩波新書

2006 年 121 頁

12) 福田尚代『初期回文集』 キャラバン書籍部

2007 年 「はじめに」

13) 同上 98 ∼ 99 頁

14) 張暁・徐広洲『漢語回文与回文文化』 吉林大学

出版社 2008 年 245 頁

15) 大濱晧『中国的思惟の伝統̶̶対立と統一の論

理̶̶』勁草書房 1969 年 4 頁

ところで、「訓詁に於ける思惟の形式について」(『白川静著作集1』所収)において、白川静は反訓を弁証法的に解釈するのに異議を申し立て、「訓詁上反訓ということは存在しないものである」としている。たしかに白川の考察したとおり、反訓のほとんどが、文字の本義が自己否定的に直接その相反義を定立することによって成立しているものではない。しかし、仮借や誤用も含め、どんな経緯をたどったにせよ、「字義の漸次的な派生移転の結果」、「総数はおそらく数

百字にも達するであろう」漢字に相反する意味が含まれているのもまた事実である。白川もいうように、「反訓といわれる現象が実際には存在しないということと、郭璞以来現在に至るまで、反訓の存在が信ぜられてきていたという事実とは、区別して考えられなければならない。反訓と信ぜられていたものが厳密には反訓でありえなかったとしても、すでに反訓といわれる訓詁上の一範疇が立てられ、それが長い間に亙って信ぜられつづけてきたということは、反訓という事実の有無に拘わらず、思惟としては訓詁上矛盾の統一と考えられるかかるものが存在してい

た」のである。さらに、中国で伝統的に訓詁学の対象とされていた反訓はもとより弁証法に立脚したものではなく、おそらく白川が弁証法的解釈に異議を申し立てるためにさだめた定義に基づいたものでもなかったろうという一面もある。本稿でいう反訓は、伝統的に訓詁学の一範疇として考えられていた反訓である。

16) 同上 14 頁、35 頁

17) 同上 17 頁

18) 本田済『易』 朝日選書 1997 年 113 頁

19) 同上 105 ∼ 106 頁

20) 『辞海』 上海辞書出版社 1999 年普及版 2156

頁

21) 同 14 170 頁

22) 同 18 271 頁

23) 『二程全書』「河南程氏遺書第十一」 『儒藏』精

華編二一二冊 北京大学出版社 2009 年 143