第33次国連ゴラン高原派遣輸送隊が直面する課題

2012.07.17(火)榊枝 宗男:プロフィール

1 はじめに

去る6月17日北海道名寄駐屯地創立59周年記念行事が岡部勝昭司令の執行で行われた。整列した第3普通科連隊をはじめとする駐屯部隊の威容を見るにさすが北辺の最精鋭部隊との強烈な印象とその緊張感が、降りしきる雨を忘れさせる荘厳な式典であった。

創立59周年記念行事に整列した名寄駐屯部隊

創立59周年記念行事に整列した名寄駐屯部隊隊員食堂の祝賀会食場において、同駐屯地から中東ゴラン高原へ派遣中の第33次国連ゴラン高原輸送派遣隊長南条3佐と岡部司令のテレビ会談が行われた。

シリア情勢は、国連事務総長はじめ、各国首脳が懸念する内戦状況下に突入する恐れが高く、誰しもがその無事を祈る毎日である。

そのような状況下で現地指揮官の南条3佐は開口一番「ゴラン高原の日本隊異常なし、ご安心ください」と挨拶した。

ゴラン高原へ派遣中の隊員と岡部駐屯地司令のテレビ会談

ゴラン高原へ派遣中の隊員と岡部駐屯地司令のテレビ会談

会場には、ゴラン派遣中の隊員ご家族の姿もあり、特にその中には小さなお子さんやご高齢のご両親らと見られる方々が散見された。

現在の中東の安全保障問題を考えるに南条隊長の発言は部下隊員の留守家族の方々をおもんばかり、不要な心配をさせまいとする気遣いからであろう。

会場には、私同様に現地を知悉する佐藤正久参議院議員、彼は第1次ゴラン高原輸送派遣隊長として17年前に現地に初めて足を入れた日本隊の隊長である。

彼も私同様に現地の情勢が悪化の一途を辿っていると認識している様子であった。

他方、日本国内ではゴラン高原へ派遣を命じた最高指揮官(野田佳彦内閣総理大臣)の脳裏にも国際平和維持活動で派遣されている隊員の安全確保について心配されていることを信じたい。定年退官された自衛官のお父上を持つ総理であればなおさらである。

2 ゴラン高原国連平和維持活動の歴史

1948年のイスラエル建国以来、4次にわたる中東戦争を経て続いていたイスラエル国とシリア・アラブ共和国との間の停戦監視および両軍の兵力引き離し協定が締結された。

これを受けて、国連安保理決議第350号に基づき、国連平和維持活動として、シリア・アラブ共和国南西部のゴラン高原地域における両国間の停戦監視及び両軍の兵力引き離しなどに関する合意の履行状況の監視を任務とする国際連合兵力引き離し監視隊(以下UNDOFという)が設立され活動している。

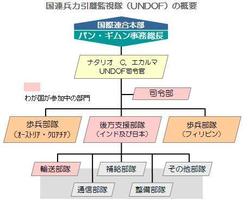

UNDOFの組織図

UNDOFの組織図拡大画像表示

このうち、兵站、広報の司令部業務分野及びUNDOFの活動に必要な食料品等の日常生活物資の輸送などの後方支援分野へ要員43人を派遣している。

UNDOFは1974年に設立され今年で38年目を迎えた最も古い国連平和維持活動の1つである。

日本は1996年から要員を派遣し今年で16年目である。

現在、日本のほか設立当初からのオーストリア、カナダをはじめ、クロアチア、インド、フィリッピンから陸軍を中心に部隊派遣が行われ、総人員数約1000人が活動中である。

3 シリア内戦が国連ゴランPKO活動に及ぼす影響

アサド政権と反体制勢力である武装組織「自由シリア軍」が各地で交戦中であり、今後、反体制派諸派群雄割拠のまま日に日にその抗争を激烈化していく様相にある。反体制派が一枚岩になることは難しくこれまでの不統一な反政府活動からも伺われる。

貴重な飲料水の補給をする33次隊隊員

貴重な飲料水の補給をする33次隊隊員

アサド大統領自身も6月28日自らこれが本格的な内戦状態に突入したことを国民への声明として認めるに至った。

反政府デモから約1年3カ月となるが、国連・アラブ連盟合同特使であるアナン前国連事務総長の調停案はほぼ破綻していることは誰の目にも明らかであろう。

アナン特使の調停により派遣された国連シリア監視団(UNSMIS)は自らの安全確保が困難になったことを理由に約2カ月間行ってきた巡視活動を停止せざるを得ない状態に陥った。

インド軍兵士と肩を並べる32次隊隊員(中央)

インド軍兵士と肩を並べる32次隊隊員(中央)

このため、政権側と反体制側間双方の紛争を抑止する機能がなくなり、戦闘が一般国民を巻き込む激烈さが一層強まっている。

このような状況下でシリア領内のゴラン高原で活動している日本隊の活動にどのような影響を与えるであろうか考えてみたい。

丸腰の国連シリア監視団が治安情勢の悪化によりシリア国内から撤退すれば、現下の情勢で国際社会の声としてその中立性に疑いを持たないゴラン高原のUNDOF(国連兵力引き離し監視団)1000人に平和維持機能を期待する意見が出ることも排除しない。

もちろんUNDOFは国連のマンデートによりその任務、活動地域、活動期間等が厳格に定められているが、「人道主義」「人命の尊重」などの大儀が国際世論として語られれば、その任務を背負うこともあり得る。

1994年のルワンダ内戦勃発時には国連ルワンダ支援団(UNAMIR1)ではベルギー軍PKO部隊がルワンダ国首相官邸を警護し、近接戦闘に巻き込まれ6人の戦死者を出したことは記憶に新しい。国連PKOはこのように激烈な戦闘に巻き込まれることが十分予期できる。

我が国の法制では、集団的自衛権の行使を禁ずる日本国憲法とPKO派遣5原則により任務中の隊列から離脱することを余儀なくされる。国際社会に我が国法制の厳しさを訴えても、どの国が納得するであろうか。国際社会の嘲笑を浴びることは確実である。

我が国の国連ゴランPKO部隊は輸送業務である。兵站という機能はどのような作戦においても十二分に検討され、作戦成功の極めて重要な要件であり、軍事上兵站の裏付けのない作戦行動の失敗は明々白々であろう。その点からも日本の役割は重大である。

4 シリア情勢はまずその歴史と地理を見よ

シリアの人口2044万人のたった10%にしかすぎない少数派アラウィー派が支配しており、その拠点がバース党である。アラウィー派がなぜ75%の多数派であるスンニ派を押さえ込んでいるのかは、シリアの特異な歴史によるものである。

バッシャール・アサド大統領〔AFPBB News 〕

シリアでは1963年クーデターによりバース党政権が誕生し、その際権力奪取の原動力となったのがイスラム教シーア派の少数派であるアラウィー派の軍人であった。

少数派のアラウィー派は元々、西北部の山岳地帯に住む赤貧の農民がほとんどであり、このため教育費のかからない軍人への道を目指す者が多かった。

現大統領の実父ハーフェズ・アサド前大統領もその1人で、1970年に大統領の実権を握ってからは、身内のアラウィー派出身者を軍やムハバラットと呼ばれる秘密警察をはじめ治安機関の要職に配置し自身の権力固めに利用した。

シリアの人口の約7割強を占めるイスラム教スンニ派にとって、アラウィー派の支配体制への不満も根強く、昨年3月の反政府デモ発生以降、戦闘激化の大きな要因となっている。

昨年5月から各地で相次いでいる住民の虐殺事件について、反体制側はアラウィー派民兵組織の仕業と非難している。

歴史を見れば、1982年2月当時のアサド前大統領命令によりシリア陸軍部隊がスンニ派の地盤であるハマで大虐殺を行った。そのときの死者は4万人にも及び、無抵抗の女性や子供がほとんどであった。

今回の住民への砲撃事件は、シリアの歴史から見れば当然予見できたと言えよう。

5 アサド現大統領の退陣だけでは事態は収拾せず

バッシャール・アサドは大統領になる気持ちはなかったと言えよう。元々ロンドンで眼科医として勤務していた現大統領は、その兄である長男が自動車事故で死亡し急遽呼び寄せられ、大統領に祭り上げられた。

今もシリアの実権はバッシャール・アサド大統領1人ではなく、側近による集団指導体制であり、大統領の独裁ではあり得ないと見る。

シリア反体制派シャーム・ニュース・ネットワークの提供による、北西部イドリブ県Jarjanazで炎上するシリア軍の戦車(2012年7月9日撮影)〔AFPBB News 〕

その集団指導体制はシリア第2の実力者、バッシャール・アサドの弟でマヘル・アル・アサド共和国防衛隊長は暴力的な性格であり義兄弟を銃撃したと噂されている。

3番目はムハバラット秘密警察の長官であるアーセフ・シャウカット参謀副長官(2010年に兼務)前大統領の娘婿にあたる。

このほかにラミ・マルフール(前大統領の従兄弟)はシリア国内経済を握る第1人者である。

軍部の動向を監視するアブドウラ・ファタファ・クドゥシーヤ軍諜報局長官、スンニ派であるが空軍諜報局副局長出身の国内治安を担当するアル・マムルク統合治安庁長官、海外での秘密工作で名を上げたジャミール・ハッサン空軍諜報局長らの集団指導体制が現下の状況を引き伸ばすものと思料する。

繰り返すが、前大統領ハーフェズ・バッシャ―ルの親子体制の支配が43年間も続き、現アサド政権は親族で塗り固められた集団指導体制がその実態であり、バッシャール・アサド大統領がその頂点に立ってはいるが、全権を完全に掌握している訳ではないと言えよう。

アサド大統領の側近がもたれあう格好で集団指導体制を構築しており、アサド大統領はいわば長老らの操り人形的な存在である。このため、仮に国際社会がアサド大統領を排除してもシリア現政権がみすみすと崩壊すると考えるのは軽率である。

他のイスラム国、リビア、イエメン、チュニジア、エジプトのような崩壊はあり得ないのである。死傷者はこれまで1万2000人を超えるが今後もこの数は増加し、さらなる無辜の国民の流血はやまない。

まさにこれがゴラン高原派遣輸送隊の受入国であることを明言しておきたい。自国民を平然と砲撃する政府が平和維持の監視相手なのである。

6 最後に

従来は付加的な業務とされてきた国際平和協力活動は2007年、周辺事態に対応して行う活動などとともに、我が国の防衛や公共の秩序維持などの任務と並ぶ自衛隊の本来任務として位置付けられたことは誠に喜ばしい。

自衛隊の海外派遣がスタートしてから、延べ約4万人以上の隊員が参加した。実に23万人の自衛隊員の約18%であり、5人に1人の割合とも言えよう。

今後も、部隊派遣、要員派遣の機会は多くなることから、国は国際平和協力活動派遣に際しては、常に最悪の状況を見積もり法整備はもちろんのこと、その対応策を万全にして派遣するよう願う隊員・その家族の心情を代弁したものである。

参考文献:

1 隊友 24.4.15

2 産経新聞 24.6.27 オピニオン

3 元産経新聞カイロ支局長 牛久保順一記事 「シリアの地理と国民性」

4 ルワンダ難民救援隊派遣記録 上口勝行氏 刊行

5 内閣府国際平和協力本部作成ホームページ

6 中央即応集団 ホームページ