なぜか「侵略的、非行集団」のレッテル、

真の役割を知って日本にも「海兵隊」を。

2012.06.05(火)北村 淳:プロフィール

沖縄本土復帰40周年記念日の数日前に沖縄の第3海兵遠征軍司令部で、2011年の「トモダチ作戦」で海兵隊部隊を直接指揮したチンバーレーク准将をはじめとする在沖海兵隊(ざいちゅうかいへいたい:沖縄に駐留する海兵隊)幹部たちと、軍事的観点からの在沖海兵隊に関する意見交換を行った。

私人の研究者である筆者との会合であったため、海兵隊側からは「大きな声では公言できないが」としての率直な話も少なからず出た(したがって、本稿で論ずるのは海兵隊や海兵隊将校の公式見解ではなく、あくまで筆者の意見である)。

在沖海兵隊の戦力縮小を穴埋めする「日本海兵隊」構想

尖閣諸島を含んだいわゆる南西諸島防衛といった話題の中から、ぜひとも紹介しておきたいのが、「いかにして在沖海兵隊の兵力を減少させながらも中国軍による南西諸島方面進出を抑止するか?」に関する方策である。

いくつかのアイデアのうち、日本の自主的な防衛努力という観点から日本が自ら実施しなければならない国防努力として、「自衛隊と在沖海兵隊との、沖縄や沖縄周辺海域での効果的な共同訓練」が挙げられた。

ここでの“効果的”というのは、要するに「中国の侵略的海洋戦力拡張に対して痛撃を加えて抑止効果が期待できるような」といった意味合いである。

それらの共同訓練には、“小”は「在沖海兵隊射撃場での共同射撃訓練」から“大”は「海兵隊ならびに自衛隊部隊が強襲揚陸艦などに乗り組み、沖縄や先島諸島それに尖閣諸島も含んだ東シナ海で広域機動演習を実施」といった具合に様々なアイデアが含まれる。

ただし、いかなる共同訓練を沖縄や沖縄周辺海域で展開するにしても、それのみによって在沖海兵隊の戦力縮小を穴埋めして現状の打撃力を維持することはできない。

近い将来には、海兵隊として完結した能力(併用戦能力+統合作戦能力+緊急展開能力)を保持して沖縄に腰を据える戦闘部隊は「31MEU」(第31海兵遠征隊)だけになる。そのため、いくらハワイやグアムあるいはカリフォルニアやオーストラリアから増援部隊が急派されて、数個の「MEU」(海兵遠征隊)や、より規模の大きな「MEB」(海兵遠征旅団)を編成することが可能であるといっても、沖縄島を本拠地にして海・空から神出鬼没する部隊が縮小されることは、大いなる戦力低下と言わざるを得ない。

したがって、現在の在沖海兵隊が保持している抑止効果を維持するためには、現在、沖縄に存在しているだけの海兵隊的能力を維持し続けなければならない。つまり第31海兵遠征隊を補完する新たな海兵隊的能力が必要になるわけである。

在沖海兵隊の兵力が大幅に削減されるうえに、日本にとって唯一の同盟軍であるアメリカ軍全体の戦力も削減される以上、日本が自国の防備を自ら補完しなければならないのは自明の理である。

しかしながら、現在の自衛隊には海兵隊的能力(併用戦能力+統合作戦能力+緊急展開能力)がほとんど存在しない。とりわけ併用戦能力(Amphibious capability)はほぼゼロの状態であり、統合作戦能力(Joint capability)も極めて低調である。

そこで、日本独自の海兵隊的能力を可及的速やかに構築せねばならないということになる。具体的には、その一部を「JBpress」(3月15日 、3月28日 の記事)で論じたように、組織名称はともかくも「日本海兵隊」や「海上自衛隊水陸両用戦隊」といった併用戦実施部隊を建設しなければならないということである。

自衛隊内にも「海兵隊的能力が日本には必要」の声

日本独自の併用戦能力の建設に関しては、数年前から海兵隊の戦略家たちと筆者の間では私的に話し合ってきたのであるが、ここのところ、少なからぬ海兵隊幹部たちも、「日本に独自の海兵隊的能力を保持してもらう構想」には積極的で、様々な働きかけを強めている。

そして最近になり、自衛隊とりわけ陸上自衛隊が併用戦能力の保持に対して関心を示し出したということで、海兵隊幹部たちも「日本にもオーストラリアのように海兵隊的組織が誕生する日も夢物語ではない」とますます乗り気になっている。

(オーストラリア国防軍では、国防予算全体は減少しているものの、地政学的環境の変化に対応して、併用戦力構築に向けて海兵隊的な陸軍部隊の建設と、強襲揚陸艦をはじめとする水陸両用戦隊の構築が推進されている。)

自衛隊が併用戦能力取得に関心を示しているのは事実なようで、5月14日から16日にかけて、海自・陸自・空自の将校たちがアメリカ海軍強襲揚陸艦「ボノム・リシャール」(2012年4月下旬から佐世保を母港とする強襲揚陸艦。強襲揚陸艦とは海兵隊部隊が乗り込み各種作戦行動の前進基地にする軍艦)に乗り込んで、海兵隊や米海軍側から併用戦や海軍と海兵隊の統合作戦に関する実地説明を受けた。

また、5月初頭にハワイの海兵隊基地を訪れた渡辺防衛副大臣は海兵隊の水陸両用強襲車(AAV:海兵隊員を積載して強襲揚陸艦から発進して海上を航行し、砂浜などへ上陸しそのまま陸上を踏破する装甲車両)などの説明にいたく関心を示していたという。このような機会が生じたことは、「自衛隊による併用戦能力 獲得努力の具体的第一歩」と、海兵隊関係者は高く評価している。

ただし、自衛隊幹部や中堅幹部の中に、併用戦能力や海兵隊に対して真摯になってきた人々が少なからず現れてきたといっても、いまだ限られた数であろう。また、海兵隊側としては、それらの将校たちに対しても併用戦や統合運用、そして海兵隊そのものに関する基本的概念からみっちり学んでもらう必要があるとしており、どのように協力していくかについて模索中であるという現状だ。

いくら自衛隊が「海兵隊的能力(併用戦能力+統合作戦能力+緊急展開能力)が日本防衛に必要不可欠である」という事実を認識してそれらの構築準備を開始したとしても、“日本海兵隊”や“海上自衛隊水陸両用戦隊”といった併用戦実施部隊を誕生させるためには、当然ながら莫大な予算が必要となるため、官僚や政治家そして何より国民の理解が不可欠となる。

アメリカでは「真っ先に戦う」頼りになる存在だが・・・

しかしながら、海兵隊的能力に関する日本社会一般における印象は相当芳しくない。そもそも「アメリカ海兵隊」というだけで、軍事とは無関係の多くの人々は悪いイメージを抱いているようである。

日本のある大手出版関係者によると、「書籍の表題に“アメリカ海兵隊”という語が含まれているだけで、店頭に並べるのを躊躇する書店が少なくありません」とのことである。なぜなら「一般の人たちにとって、アメリカ軍すなわち駐留米軍は“灰色”の存在ですが、海兵隊すなわち在沖海兵隊は“真っ黒”の存在なのです。」

さらに、これは海上自衛隊幹部から聞いた話なのであるが、伝統的軍港都市である佐世保では自衛隊に対してはもちろんのこと、アメリカ海軍に対しても市民感情が極めて良好である。もちろん佐世保では頻繁にアメリカ軍艦にアメリカ海軍将兵が乗艦して入港し佐世保の町に上陸している。ところが、アメリカ海軍強襲揚陸艦が作戦任務から帰還するアメリカ海兵隊員を満載して佐世保に初めて入港することになったら、アメリカ軍人にアレルギーのなかった佐世保で、アメリカ海兵隊員の入港・上陸に対する危惧と反対の声が上がったとのことである。

アメリカの一般の人々の多くにとっては、アメリカ海兵隊というのは国際紛争解決(アメリカ側から見てのだが)の先鋒部隊として「真っ先に戦う」頼りになる存在と考えられている。

近年は武力紛争に投入されるよりも災害救援・人道支援作戦(HA/DR作戦:例えば「トモダチ作戦」)に投入されるケースがはるかに多いため、自他共に「アメリカの911部隊」(911は米国での“110番”)として「何か国際的なトラブルが起こった場合に真っ先に駆けつけてアメリカ市民や同盟国・友好国の人々を助ける」軍隊としての新しいイメージも付け加えている。

アフガニスタン派遣直前の海兵隊員の訓練(筆者撮影)

アフガニスタン派遣直前の海兵隊員の訓練(筆者撮影)

もちろん、先鋒部隊として外敵と戦い勝利するにも、大災害や過酷な条件下でのHA/DR作戦を実施するにも、厳しい訓練を施された強靭な部隊が必要なのは言うまでもない。したがって、海兵隊員になるための新兵訓練(Recruit Training)は陸軍はじめ他の軍種に比べてかなり厳しいし、海兵隊将校も将校養成学校(OCS:他の軍種のような士官学校ではない)での極めて厳しいプログラムに耐え抜いたものだけが任官できるのである。海兵隊員になってからの訓練も、陸軍に比べるとかなりハードな内容になっている。

このように“タフ”な海兵隊員というイメージは、多くのアメリカ市民にとっては頼りがいのある存在と感じ取られているのであるが、その逆に反戦活動家にとっては「人殺し集団」ということになってしまう。

ただし、このような単純な考えの幼稚な反戦活動家というのは極めて少数派であり、海兵隊そのものの存在意義をある程度は認めつつ、別次元での反戦論議を展開しているために、このような声はアメリカ社会では(とりわけ911テロ事件この方は)特異な部類に属する。

無知ゆえにつきまとう「侵略的」なイメージ

なぜ、アメリカ海兵隊は日本社会で極めてネガティブなイメージで見られているのか。その最大の理由を一言で言うならば、“無知”ということになろう。

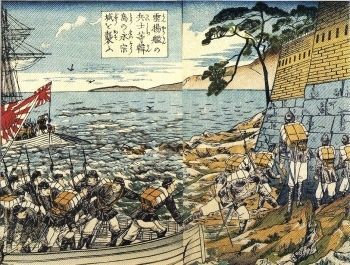

江華島事件(明治8年)で出動する日本海兵隊

江華島事件(明治8年)で出動する日本海兵隊

明治初年に、帆船海軍時代をほとんど経験しないでいきなり装甲艦時代の西洋海軍をモデルとして構築された日本海軍において、イギリスやアメリカ式の海兵隊は定着しなかった。明治5年に日本海軍海兵隊が設置されたものの明治9年に廃止されて以降、今日に至るまで日本には海兵隊は存在していない(海軍陸戦隊・特別陸戦隊は性格が若干違う)。したがって、この間におけるイギリスやアメリカにおける海兵隊の変遷も、全く日本では経験していない。