【トレーニング無し!】

驚き!小指の位置がお尻の形に与える影響!

男女必見、お尻の形が変わる方法

こんにちは。きこうカイロ施術院の治療トレーナー、高田祐希です。

お尻の形ってよっぽど注意して鍛えておかないと崩れていく・・・というイメージがありますよね。

なんか毎日筋トレしてすごく鍛えていなければいけない!と思っていませんか?

そうではないのですよ。

スクワットをやればいいってもんじゃないのです。

間違ってやればお尻は上がらず、太もも前が太くなるだけです。

トレーニング無しでも十分お尻は鍛えられます。

一番大事なのは「日常」です。

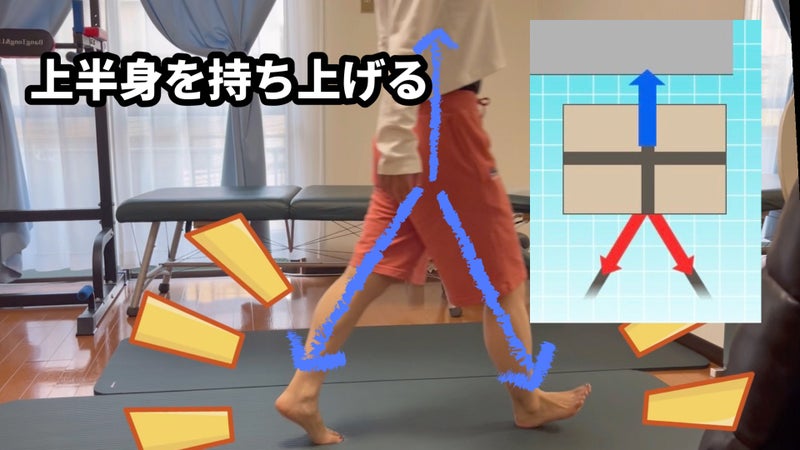

日常での「足のどこで立ってるのか」という意識が一番効果があります。

効果が出ないトレーニングで時間を取るよりも 日常のいたるところで正しく力を入れる方が理にかなっています。

その実例をご紹介したいと思います。

トレーニング無しでOK!小趾の位置だけ!

ほんのわずかな違いですが分かりますか?

たったこれだけの違いが体形に変化をもたらすのです。

これを習慣化させる方が圧倒的に「楽」に体形変化できます。

誰も教えてくれない小指の居場所

そもそもの小指の場所

がっこうでは教えてくれないので知らないことですよね。

詳しく知りたい方はこちらをどうぞ

⇒【トレーニング無し!】驚き!小指の位置がお尻の形に与える影響!男女必見、お尻の形が変わる方法

YouTubeで実際の治療院での指導も公開!

実際の様子とご本人の気付く様子がお分かりいただけると思います。

一度ご覧くださいね。

お読みいただきありがとうございました。

皆さんに知って欲しい知識をどんどんご紹介していきます。