2023年3月12日、名古屋市天白区のスタジオ・グリットにて、大人の科学談義~熱力学から考える「生命」と「地球」~を実施して参りました。

当日はスタッフを含め8名の方にご参加いただきました。

誠にありがとうございます。

今回はそのダイジェストをつらつらと。

熱力学とは何ぞや?

熱力学は物理学の分野の一つで、熱や物質の輸送現象を、それに伴う力学的な仕事を巨視的にとらえる学問と定義されています。

この中で「仕事」という言葉がありますが、物理学においては、力を物体に加え、力の方向に物体を移動させた=「力は仕事をした」といいます。

そして、その仕事をする能力の蓄積を=エネルギーといいます。

さらにエネルギーには熱・電気・光エネルギーなどがあり、これらは同じ量を保ちながら姿を変えることができます。

熱力学は、熱エネルギーによって生じた力が、ある物体に仕事をすることで、他のエネルギーに変換される現象について扱うということです。

エネルギーの変換

エネルギー変換を身近に考えてもらうために、今回の講座では鉄粉と活性炭と食塩水を混ぜ合わせ、カイロを作る実験も行いました。

カイロ(化学カイロ)をこすると、その摩擦によって熱を生じます。

これは、鉄粉・活性炭・食塩水が蓄えている「化学エネルギー」に摩擦という「力学的エネルギー」により、化学反応という「仕事」を行い、「熱(エネルギー)」に変換すると捉えることができます。

このように、身近なものであってもエネルギー変換が成り立っているわけです。

「環境エンジン」と「タマネギ構造」

実際に熱力学が応用されるものとして、車のエンジンなどがあります。

エンジンは石油を燃やし、その熱によって内部のパーツを動かします。

そのパーツの動力がつながって車が動き、余った熱や不要物が排出されます。

実は、生命現象も地球環境もエンジンの構造をとっています。

今回の講座では「環境エンジン」と名づけて説明しました。

熱力学・生命・地球には一見関係性がないように思えるかもしれませんが、実はすべてエンジンの構造になぞらえて考えることができるのです。

こんな感じで。

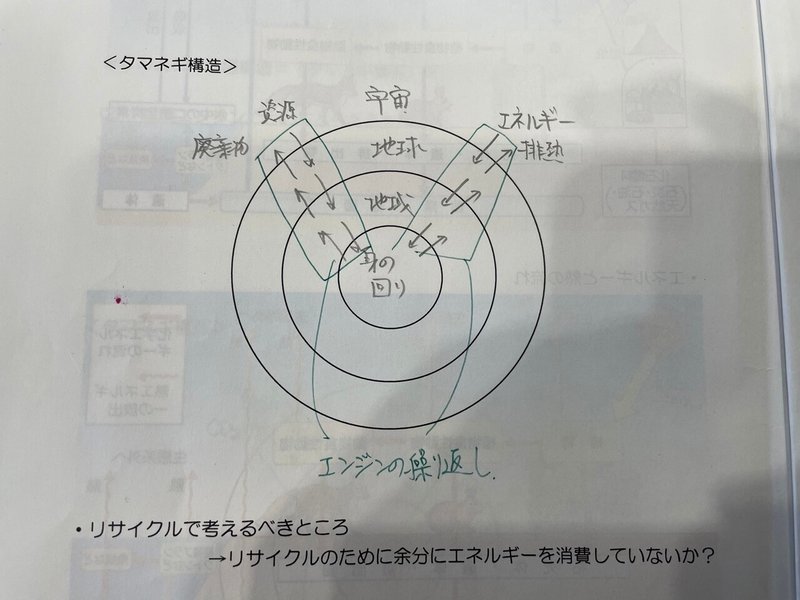

さらに、生命も地球環境もそれぞれ階層構造をとっていて、各層の間で「環境エンジン」が働いています。

つまり、生命も地球環境も「環境エンジン」がつながってできた「タマネギ構造」と捉えることができるわけです。

参加者からのご感想

振り返り

今回は熱力学の考え方で生命と地球環境について考えてまいりました。

自然科学は主に数学・物理学・化学・生物学・地球科学に分かれていて、それぞれが全く異なるものと見なされがち。

しかし今回は、物理学の中の熱力学のフレームを使えば、他分野についてもシンプルに考えられることを、参加者の皆様にご紹介致しました。