新潟へ。

観光ガイドさんが案内してくださるということで、みなとぴあ 新潟市歴史博物館で待ち合わせ。

なんと「にいがた観光カリスマ」の野内隆裕さんが登場、直々にご案内していただけることに!

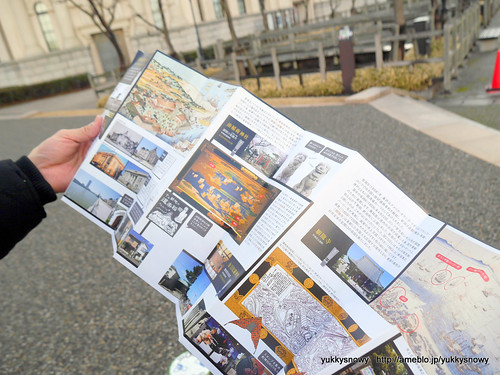

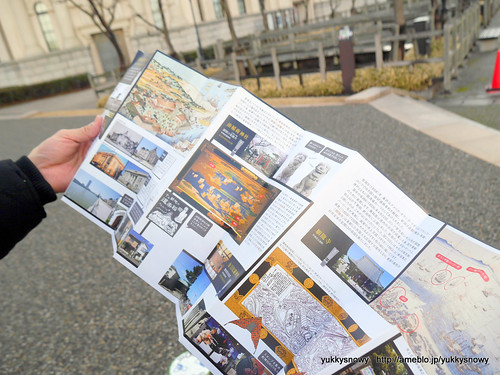

河口と島、砂丘と海岸の記憶をたどる「新潟下町(しもまち)あるき」、日和山 登山のコースをご案内いただきました。

野内さんが立ち上げ、地元の方々や新潟市と一緒に作り上げた「まちあるき」。2002年にご自身ではじめたイラストと地図、案内板が評判となり、県外からも人が集まるように。

「都市づくり、地域づくり、コミュニティづくり」というカテゴリーにて2年連続グッドデザイン賞を受賞しています。

2013年 自分の町の楽しみ方・まちあるきのしかけ [新潟の町・小路めぐり]

路地連新潟 + 新潟市

2014年 みなとまち新潟・日和山 [進化する 日和山 物語]

日和山委員会 + 新潟市

まちあるきのプランはいくつかあって、地図をみながら誰でも楽しく簡単に観光ができるようになっています。

イラスト・地図や写真はすべて野内さんによるものです。

裏返せば名所の説明があり、詳しいガイドブックとしても活用できます。

まずは、みなとぴあ 新潟市歴史博物館にて新潟の成り立ちについて教えていただきます。

新潟が「ニューラグーン」であること。

うっかり館内のボランティアガイドさんに、親切な解説を始められてしまった野内さん。

「知っています」と言ってしまわないところに優しさを感じました。

1655年代にできたのが現在の新潟町。

阿賀野川・信濃川が合流したことが、町を川に向かって移転させました。

日本に88箇所ある日和山のひとつ、新潟の日和山は舟が港に入る水先案内(水戸教)を行う場所でした。

「日和」とつくように景色がよく、住吉神社とやぐら、茶屋がある高台です。

絵は江戸の絵師・長谷川雪旦が『北国一覧写』に描いた天保2年の日和山です。

水流に基づき、碁盤の目のように整った小路が並んでいるのがまちのはじまりである白山神社から日和山エリア。

安全を祈願した「新潟白山神社大船絵馬」(復元・複製)をみてみると、中央には新潟の湊と湊稲荷神社が描かれ、大阪の天保山や江戸・佃との交易の拠点であったことがよくわかります。

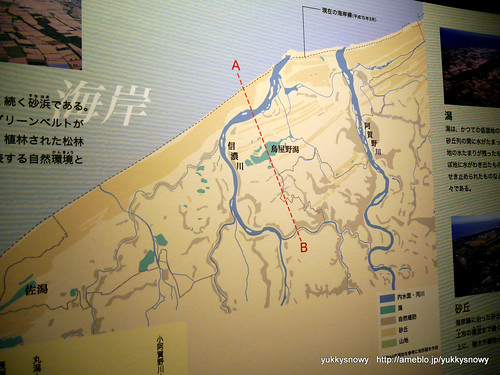

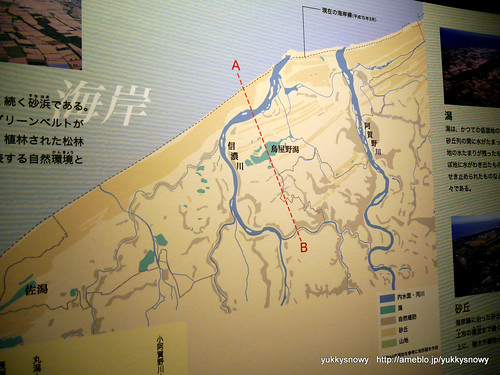

信濃川の土砂によって形成される砂丘や中洲が島になり、海には砂丘が増えて拡大していきます。

開港5港の1つに制定されると信濃川河口が整備され、周囲に新しい町並みができ、現在のような地形が保たれています。

『北国一覧写』より、長谷川雪旦が食した江戸時代の宴会料理を再現したコーナーも。

大きな鮭の切り身、氷頭なます、酢ズイキ、うなぎ、長いも・はつ茸・さより・水菜・干しこんにゃくの煮物料理などが芸妓の顔をかたどった大きく赤いお盆に並んでいます。

常設展示も充実していて、みなとぴあだけでも1日過ごせそうです。

みなとぴあを出発、本来の「新潟」にある名所をめぐります。

ゼロ地点、信濃川河口・新潟西港からスタート。

奥に見える高い建物は朱鷺メッセです。

今でも砂との闘いは続いていて、砂をかきだしつづける機械が信濃川沿いに稼働しています。

佐渡汽船。

北越製紙。

工場夜景でも人気のスポットです。

川に背に、旧新潟税関庁舎を目指します。

旧新潟税関庁舎は国の重要文化財に指定されています。

新潟市歴史博物館本館は、明治44年に竣工した市庁舎をモデルにしています。

向かいにある建物は、昭和2年に第四銀行住吉町支店。

移転・復元されて昔の姿を今に伝えています。

1階はおしゃれなレストラン。

旧新潟税関庁舎を通り抜けます。

建物の手前は、かつて荷揚げが行なわれていた信濃川のほとりだった情景を再現しています。

足元の石の上に、ボタンのようなものがぽつんと乗っかっていることを教えてもらいました。

じつは、「信濃川はここから」という印を打ったものが残されているのです。

これは地元の人でも見逃している人が多いのでは。

足元も見逃せないまちあるき。

旧新潟税関庁舎は、開港に際して西洋との交流に適した立派な建物を、と命ぜられて新潟の大工が作った建築です。

ブラインドのようなのに開かない飾り窓があり、なぜか外壁はなまこ壁と、よくみてみるとなかなかユニークなデザインです。

他の開港地にも似たような建築があり、「日本人のイメージする西洋」に何かしらの共通点があったのではないかしらと推測するのも楽しいひととき。

堀のあと、川のあとを歩いていきます。

渋谷(東京都)もそうですが、川の上にできた道って、なんとなくにおいが違う気がしてわくわくします。

みなとぴあに展示されていた絵馬に描かれていた湊稲荷神社へ。

この近辺には神社・仏閣が多く存在するのです。

めぐる場所にはイラストつきの標識、「にいがたお宝解説板」が設置してあります。

オリエンテーリング気分も加わり、とても盛り上がります。

「願懸の高麗犬」。

女性は左側の狛犬にお願いするのですが、なんと高麗犬が台座からぐるぐるまわる!

案内を読んだときは自分が周囲を回りそうになってしまいました、笑

高麗犬の頭を西にむけることで逆風(西風)が吹き、舟が出ないで町で遊んでほしいという女性が祈願したことに由来しています。

足をぐるぐるに巻かれた狛犬もいて、そちらには「足止め」の祈願がかけられています。

はじめは修復中・保護中なのかとおもってしまいましたが、そうではないのですね。

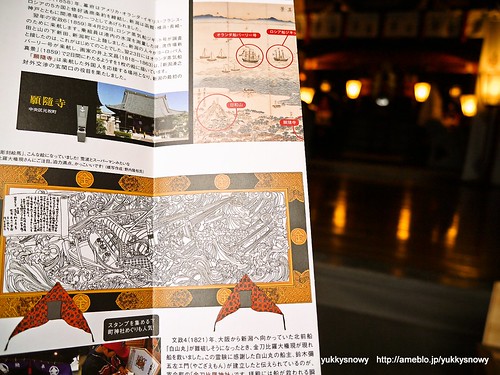

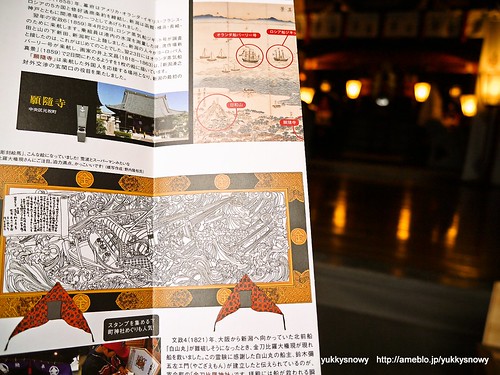

中は見られませんが、開港にまつわる歴史的スポット・願随寺に。

測量や調査のために訪れた外国人のための応接所に選ばれた地です。

びっくりさせないように、ちょっと町の中心からはなれたところに滞在してもらおうという配慮もあったようです。

金刀比羅神社。

足止めの狛犬がこちらにも。

北前船を助けた金刀比羅さまに感謝して建立され、拝殿には「難船彫刻絵馬」が掲げられています。

開運稲荷神社。

参道にいらっしゃる、見た目もユニークな「こんこん様」。

北前船が戻る際に乗せた出雲の石からできたお稲荷さまなのです。

出雲というと、なんだかありがたみが増すような……

新潟には尾道や各地の石が運ばれ、町なかに残っています。

ここからちょっと脇道に入り、路地裏の萌える風景に出会います。

路地好きでもあるので、この展開がまた嬉しかったり。

実際に住んでいるかたもまだいらっしゃいます。

猫が似合いそうな風景です。

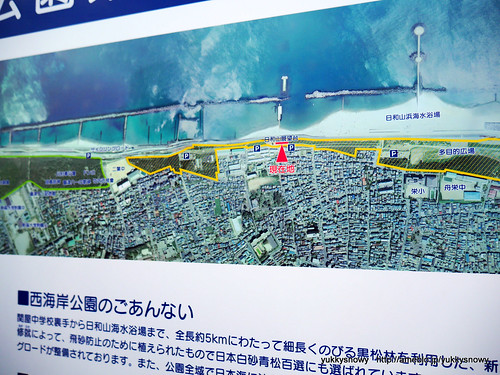

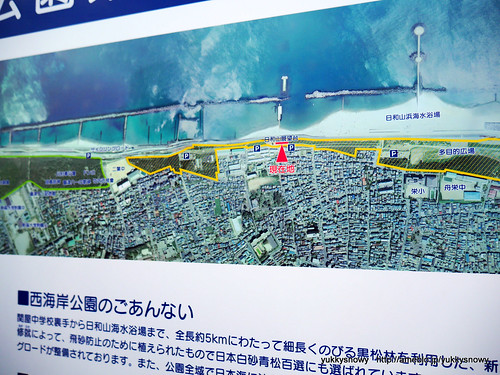

かなり冷えてきましたが、西海岸公園の中にある日和山展望台へ向かいます。

植物がなぎ倒されたままになっている様子が、風の強さを物語ります。

寒風吹き荒む、これぞ冬の日本海。

かなりの風と冷気が身体を襲います。

テトラポッドが並ぶ光景もなかなかです。

侵食を防ぐため、完成したテトラポッドはそのまま海に投入されていくとお伺いしました。

絶景のハイライト、日和山展望台です。

めちゃめちゃ寒いですが気合を入れて、さらに見晴らしのよい展望台へ上がります。

局限状態です。

吉田松蔭がこの時期に訪れて、「佐渡は雲霧渺茫として正面に峙ち、海風剪るが如く、久しく留まるべからざるなり」と、感想をのこした気持ちに激しく同感しました、が、しかし!

吉田松陰が滞在した日和山は、日和山展望台から見えるかつての「日和山」なのです。

昔ながらの、長谷川雪旦の描いた「日和山」が今回の旅の終点です。

「水戸教」とは宗教ではなく、水先案内人のことです。

住吉神社の階段が、日和山登頂への道程。

住吉神社。

裏にまわってまちを一望し、昔に思いを馳せます。

境内に残る「お宝案内板」の原点。

まちあるきから、寺・砂防の松・砂丘からなる新潟を体感。

いままで頼りにしてきた地図を背開きであわせてみれば、ちょうどスタートとゴールが並ぶ素敵なデザインであることに気づきます。

住吉神社の下にある、カフェ&ギャラリー日和山「五合目」の暖炉でほっこりとあたたまります。

店長である野内さんの奥様が淹れてくださった、美味しいオリジナルブレンド(なんと堀口珈琲)をいただきました。

日常から非日常の扉をあけ、過去・現在・未来を自分の足でたどるコースの素晴らしさに感動しました。

五合目の内部を見学し、さらにお話を伺います。

にいがた観光ナビ

新潟市

【お宝解説板等整備事業(まち歩きマップ)】

マップ配布所

市役所本館・分館案内、ほんぽーと(新潟市中央図書館)、なかなか古町、みなとぴあ(新潟市歴史博物館)、新潟駅万代口観光案内センターほか

※配布場所に在庫がない場合があります。

※遠方の方については、切手付返信用封筒にて対応してくれます。(1部約40グラム)

マップはPDFでダウンロードもできます。

http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/toshikeikaku/machisai_top/otakarakoji/index.html

「新潟県様よりイベントに招待いただきました」

〓ゆうき〓

観光ガイドさんが案内してくださるということで、みなとぴあ 新潟市歴史博物館で待ち合わせ。

なんと「にいがた観光カリスマ」の野内隆裕さんが登場、直々にご案内していただけることに!

河口と島、砂丘と海岸の記憶をたどる「新潟下町(しもまち)あるき」、日和山 登山のコースをご案内いただきました。

野内さんが立ち上げ、地元の方々や新潟市と一緒に作り上げた「まちあるき」。2002年にご自身ではじめたイラストと地図、案内板が評判となり、県外からも人が集まるように。

「都市づくり、地域づくり、コミュニティづくり」というカテゴリーにて2年連続グッドデザイン賞を受賞しています。

2013年 自分の町の楽しみ方・まちあるきのしかけ [新潟の町・小路めぐり]

路地連新潟 + 新潟市

2014年 みなとまち新潟・日和山 [進化する 日和山 物語]

日和山委員会 + 新潟市

まちあるきのプランはいくつかあって、地図をみながら誰でも楽しく簡単に観光ができるようになっています。

イラスト・地図や写真はすべて野内さんによるものです。

裏返せば名所の説明があり、詳しいガイドブックとしても活用できます。

まずは、みなとぴあ 新潟市歴史博物館にて新潟の成り立ちについて教えていただきます。

新潟が「ニューラグーン」であること。

うっかり館内のボランティアガイドさんに、親切な解説を始められてしまった野内さん。

「知っています」と言ってしまわないところに優しさを感じました。

1655年代にできたのが現在の新潟町。

阿賀野川・信濃川が合流したことが、町を川に向かって移転させました。

日本に88箇所ある日和山のひとつ、新潟の日和山は舟が港に入る水先案内(水戸教)を行う場所でした。

「日和」とつくように景色がよく、住吉神社とやぐら、茶屋がある高台です。

絵は江戸の絵師・長谷川雪旦が『北国一覧写』に描いた天保2年の日和山です。

水流に基づき、碁盤の目のように整った小路が並んでいるのがまちのはじまりである白山神社から日和山エリア。

安全を祈願した「新潟白山神社大船絵馬」(復元・複製)をみてみると、中央には新潟の湊と湊稲荷神社が描かれ、大阪の天保山や江戸・佃との交易の拠点であったことがよくわかります。

信濃川の土砂によって形成される砂丘や中洲が島になり、海には砂丘が増えて拡大していきます。

開港5港の1つに制定されると信濃川河口が整備され、周囲に新しい町並みができ、現在のような地形が保たれています。

『北国一覧写』より、長谷川雪旦が食した江戸時代の宴会料理を再現したコーナーも。

大きな鮭の切り身、氷頭なます、酢ズイキ、うなぎ、長いも・はつ茸・さより・水菜・干しこんにゃくの煮物料理などが芸妓の顔をかたどった大きく赤いお盆に並んでいます。

常設展示も充実していて、みなとぴあだけでも1日過ごせそうです。

みなとぴあを出発、本来の「新潟」にある名所をめぐります。

ゼロ地点、信濃川河口・新潟西港からスタート。

奥に見える高い建物は朱鷺メッセです。

今でも砂との闘いは続いていて、砂をかきだしつづける機械が信濃川沿いに稼働しています。

佐渡汽船。

北越製紙。

工場夜景でも人気のスポットです。

川に背に、旧新潟税関庁舎を目指します。

旧新潟税関庁舎は国の重要文化財に指定されています。

新潟市歴史博物館本館は、明治44年に竣工した市庁舎をモデルにしています。

向かいにある建物は、昭和2年に第四銀行住吉町支店。

移転・復元されて昔の姿を今に伝えています。

1階はおしゃれなレストラン。

旧新潟税関庁舎を通り抜けます。

建物の手前は、かつて荷揚げが行なわれていた信濃川のほとりだった情景を再現しています。

足元の石の上に、ボタンのようなものがぽつんと乗っかっていることを教えてもらいました。

じつは、「信濃川はここから」という印を打ったものが残されているのです。

これは地元の人でも見逃している人が多いのでは。

足元も見逃せないまちあるき。

旧新潟税関庁舎は、開港に際して西洋との交流に適した立派な建物を、と命ぜられて新潟の大工が作った建築です。

ブラインドのようなのに開かない飾り窓があり、なぜか外壁はなまこ壁と、よくみてみるとなかなかユニークなデザインです。

他の開港地にも似たような建築があり、「日本人のイメージする西洋」に何かしらの共通点があったのではないかしらと推測するのも楽しいひととき。

堀のあと、川のあとを歩いていきます。

渋谷(東京都)もそうですが、川の上にできた道って、なんとなくにおいが違う気がしてわくわくします。

みなとぴあに展示されていた絵馬に描かれていた湊稲荷神社へ。

この近辺には神社・仏閣が多く存在するのです。

めぐる場所にはイラストつきの標識、「にいがたお宝解説板」が設置してあります。

オリエンテーリング気分も加わり、とても盛り上がります。

「願懸の高麗犬」。

女性は左側の狛犬にお願いするのですが、なんと高麗犬が台座からぐるぐるまわる!

案内を読んだときは自分が周囲を回りそうになってしまいました、笑

高麗犬の頭を西にむけることで逆風(西風)が吹き、舟が出ないで町で遊んでほしいという女性が祈願したことに由来しています。

足をぐるぐるに巻かれた狛犬もいて、そちらには「足止め」の祈願がかけられています。

はじめは修復中・保護中なのかとおもってしまいましたが、そうではないのですね。

中は見られませんが、開港にまつわる歴史的スポット・願随寺に。

測量や調査のために訪れた外国人のための応接所に選ばれた地です。

びっくりさせないように、ちょっと町の中心からはなれたところに滞在してもらおうという配慮もあったようです。

金刀比羅神社。

足止めの狛犬がこちらにも。

北前船を助けた金刀比羅さまに感謝して建立され、拝殿には「難船彫刻絵馬」が掲げられています。

開運稲荷神社。

参道にいらっしゃる、見た目もユニークな「こんこん様」。

北前船が戻る際に乗せた出雲の石からできたお稲荷さまなのです。

出雲というと、なんだかありがたみが増すような……

新潟には尾道や各地の石が運ばれ、町なかに残っています。

ここからちょっと脇道に入り、路地裏の萌える風景に出会います。

路地好きでもあるので、この展開がまた嬉しかったり。

実際に住んでいるかたもまだいらっしゃいます。

猫が似合いそうな風景です。

かなり冷えてきましたが、西海岸公園の中にある日和山展望台へ向かいます。

植物がなぎ倒されたままになっている様子が、風の強さを物語ります。

寒風吹き荒む、これぞ冬の日本海。

かなりの風と冷気が身体を襲います。

テトラポッドが並ぶ光景もなかなかです。

侵食を防ぐため、完成したテトラポッドはそのまま海に投入されていくとお伺いしました。

絶景のハイライト、日和山展望台です。

めちゃめちゃ寒いですが気合を入れて、さらに見晴らしのよい展望台へ上がります。

局限状態です。

吉田松蔭がこの時期に訪れて、「佐渡は雲霧渺茫として正面に峙ち、海風剪るが如く、久しく留まるべからざるなり」と、感想をのこした気持ちに激しく同感しました、が、しかし!

吉田松陰が滞在した日和山は、日和山展望台から見えるかつての「日和山」なのです。

昔ながらの、長谷川雪旦の描いた「日和山」が今回の旅の終点です。

「水戸教」とは宗教ではなく、水先案内人のことです。

住吉神社の階段が、日和山登頂への道程。

住吉神社。

裏にまわってまちを一望し、昔に思いを馳せます。

境内に残る「お宝案内板」の原点。

まちあるきから、寺・砂防の松・砂丘からなる新潟を体感。

いままで頼りにしてきた地図を背開きであわせてみれば、ちょうどスタートとゴールが並ぶ素敵なデザインであることに気づきます。

住吉神社の下にある、カフェ&ギャラリー日和山「五合目」の暖炉でほっこりとあたたまります。

店長である野内さんの奥様が淹れてくださった、美味しいオリジナルブレンド(なんと堀口珈琲)をいただきました。

日常から非日常の扉をあけ、過去・現在・未来を自分の足でたどるコースの素晴らしさに感動しました。

五合目の内部を見学し、さらにお話を伺います。

にいがた観光ナビ

新潟市

【お宝解説板等整備事業(まち歩きマップ)】

マップ配布所

市役所本館・分館案内、ほんぽーと(新潟市中央図書館)、なかなか古町、みなとぴあ(新潟市歴史博物館)、新潟駅万代口観光案内センターほか

※配布場所に在庫がない場合があります。

※遠方の方については、切手付返信用封筒にて対応してくれます。(1部約40グラム)

マップはPDFでダウンロードもできます。

http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/toshikeikaku/machisai_top/otakarakoji/index.html

「新潟県様よりイベントに招待いただきました」

〓ゆうき〓