先週の土曜日の朝日新聞で、小説家の小池真理子さんがこんなことを書いていた。

小池さんはだんな様の藤田宜永さんを半年くらい前に亡くされたばかりである。

小池真理子さんと藤田宜永さん、おしどり夫婦を謳われていた。

ストレスを点数化したランキング一覧表を見てみた。他を大きく引き離して一位に輝くのは「配偶者、もしくは恋人の死」であった。「家族の病気」というのは四位。今さらながら、この数年間、自分が相当のストレスに曝されていたことを改めて思った。渦中にあるときは感じないもので、それゆえ、一切が終わったあとの、拭いがたい疲労はまったくもって手にあまる。(略)

これまで「孤独」という言葉を幾千回も小説のなかで書いてきたはずなのに、「孤独」というものの実態など、何もわかっていなかったと思い知らされた。

彼女の旦那さんが亡くなられたのは今年の一月三十日のことなのだが、

彼女は夫婦生活の経緯や藤田さんが亡くなった事情をこんなふうに書いていた。

三十七年前に出会い、恋におち、互いに小説家になることを夢みて共に暮らし始めた。初めから子どもを作らない選択をし、それならば入籍の必要はないとして事実婚を続けた。(略)私たちはよくしゃべり、正直にふるまい、派手な喧嘩(けんか)もした。そうやって小説を書き続け、気づけば年をとっていた。婚姻届を出したのは十一年ほど前。銀行や病院などで「藤田さん」と呼ばれることにやっと慣れてきた二〇一八年春、名だたるヘビースモーカーだった彼の肺に3・5センチの腫瘍が見つかった。

藤田さんの闘病生活は一年と十ヵ月あまりだったという。肺腺ガンというのだが、典型的な喫煙者の死病である。わたしの父も同じ病気で死んだ。徐々に死に近づいていく病人を看護するのは辛い。

このエッセイで、わたしが感動して、もらい泣きしそうになったのはこんな文章だった。

夫は亡くなる数週間前、私に言った。「年をとったおまえを見たかった。見られないとわかると残念だな」言われた時は感じなかったが、泣かせることを言ったもんだ、と今になって思う。遺影の中の顔は、そこで時が止まったままなのだから、永遠に変わらない。今後、私だけが年をとっていくわけで、いずれは息子の遺影に手を合わせているとしか思えない老婆になる時がくるのだろう。

わたしの知り合いにも、何人か夫に先立たれて未亡人になったわたしと同世代の女性がいる。

その人たちもたぶん、夫と交わした忘れられない愛の言葉があるのではないかと思う。

みんな、そういう愛の言葉と一緒に、夫の不在の日々を生きるのだろう。

それは他人が入っていけない、幻かも知れないが、確実に存在する世界である。

★

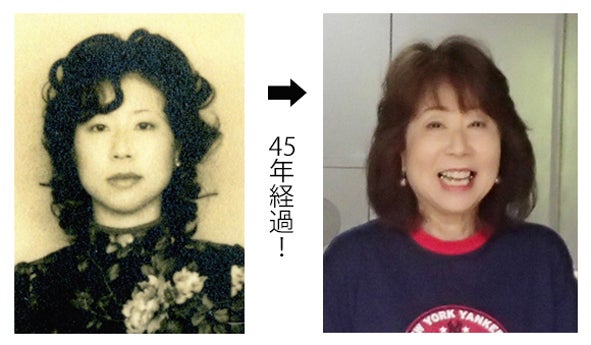

わたしたち夫婦の話になるが、わたしたちは知り合って四十六年、結婚して一緒に暮らし始めてから四十五年たつ。きれいな人で、出会った途端にコイツをヨメさんにしようと思った。

彼女はわたしと結婚した時、二十一歳だったが、先日、誕生日が来て六十八歳になった。

小池真理子さんと同じ昭和二十七年の生まれである。

四十五年間、いろいろなことがあって、苦労もさせたが、

いっしょに暮らしながら、わたしは彼女に

「いつまでも若くてきれいでいてくれよ」

「美人のままでいてくれよ」

と言いつづけてきた。

彼女は今でも、年齢からいったら若くきれいな部類の女だと思うが、

それでも、さすがに年はとった。

★

それでも、男と女というのは不思議なもので、こちらも年をとってもう七十をとっくに超えてる年齢になっていて、若い人たちから見たら、わたしたちはおじいさんとおばあさんに見えるのかも知れないが、わたしには彼女は相変わらず、きれいないい女である。わからないが、たぶんそれは愛の仕業なのかも知れない。

小池さんの書いた文章を読んで思ったこと。わたしは自分がいつ死ぬことになるかわからないし、何歳まで生きられるかもわからないが、愛する人間とふたりで一緒に年をとっていけることの儚い(いずれ死に別れるのだからこう書いてもいいのではないか)、けれども、何十年と時間をかけなければたどり着けない確かな幸福というものがある、ということだった。

★

わたしにはちょっと前までは、肩で風を切って生きている感じがあり、

無頼とか反権力みたいな過激なところもあって、いつ死んでもかまわないや、

というような切羽つまって生き急いでいるようなところがあったが、

この年齢になってやっと、自分の人生を丁寧に、きちんと生きなければと思うようになった。

……

年をとって、しわくちゃババアになった女房に看取られながら、死にたいと思っている。

今日はここまで。

Continue.