『習近平(시진핑,习近平)ウイルス(コロナ19)』「6ヵ国データ」を比較してみた

https://shinjukuacc.com/20200530-02/

配信日時:2020/05/3009:00 カテゴリー :読者投稿

ところで、節の初めに掲げるデータに関して、政府刊行の統計に「台湾」の項目がないため、Wikipediaに頼りました。

日本にとって台湾の重要性はこれからますます大きくなってくると予想されますから、つまらない配慮はもうやめにして、統計の類いだけでも台湾を正式の国として扱って欲しいと思います、

オーストラリアとニュージーランド

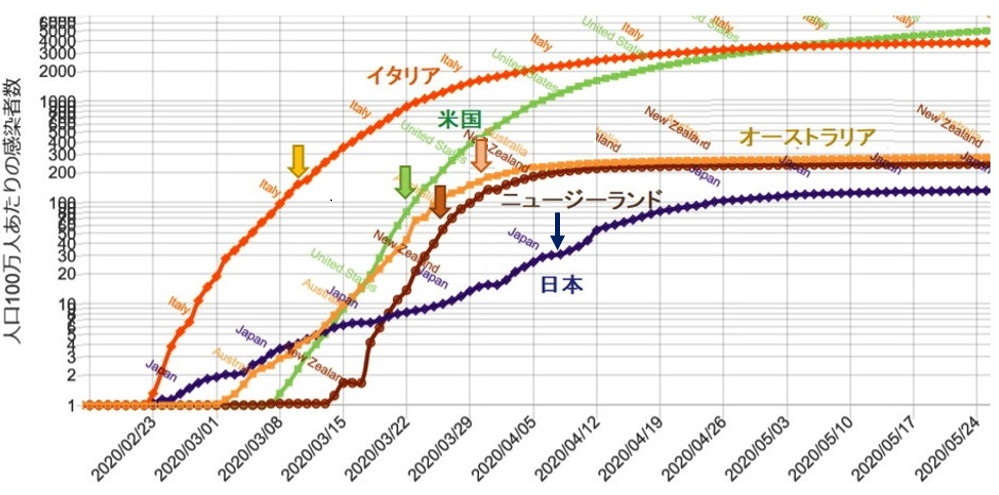

図表3は、台湾のかわりにオーストラリアとニュージーランドのグラフを掲げています。

図表3 オーストラリアとニュージーランドの

『習近平(시진핑,习近平)ウイルス(コロナ19)』

人口100万人当たり感染流行の特徴

イタリア

イタリア  米国

米国

ニュージーランド

ニュージーランド  オーストラリア

オーストラリア

日本

日本  台湾

台湾

(【出所】札幌医科大学『人口あたりの新型コロナウイルス感染者数の推移【国別】』

より投稿者作成。

なお、各国のグラフに付した矢印はロックダウン開始日を示す。

イタリアの場合、先行して北部2州でロックダウンが行われている(2月22日)。

米国はニューヨーク州での開始日。

日本は緊急事態宣言発出日にマークをしている)

この2国の最近の感染流行状況は日本,台湾の様相と類似するようですが、初期については欧米の感染流行と比較するのが面白いでしょう。

感染流行最初期に見られる感染者数の立ち上がりは、ニュージーランドでは明らかに欧米型のパターンです。

他方、オーストラリアではもう少しゆっくりとしたものになっている。

この国でアジア系住民の割合が増えていることが関係しているのでしょうか。

どちらの国も中国での大流行が知られた1月中に全面的な入国規制を実施し、ウイルスの流入を防いでいます。

そして国内の感染拡大が顕著になると躊躇なくロックダウン措置を講じましたが、イタリア、米国での同様の措置とのタイミングを比較すると、この2国がとくに機敏な対応を執ったとは言えません。

感染の拡大/収縮にかかわる何らかの出来事が起きると、およそ2週間後にその効果が統計に現われることを考えれば、図表3のグラフを見ただけで、この2国で感染拡大が収っていく過程にロックダウンは関係していないと見当が付くと思います。

一口にロックダウンと言っても、その実態は国ごとに異なるようです。

メディアや現地にお住まいの日本人からさまざまに報告されていますが、その厳格さはオーストラリアとニュージーランドでは大分違いがあったようです。

『外出禁止令から20日経過、シドニー在住の日本人駐在員妻が今「日本へ伝えたいこと』

シドニー滞在歴2年。金融関係の会社に勤務するご主人のシドニー駐在に伴い、幼稚園に通うお子さんと3人でシドニーにて生活中の>>

―――2020.4.11付 Precious.jpより

『ニュージーランド、新型ウイルスを「現時点で」排除と ロックダウン緩和へ』

ニュージーランドは27日、新型コロナウイルスの市中感染がなくなり、地域でのCOVID-19流行を抑えたと発表した。>>

―――2020年04月27日付 BBC NEWS JAPANより

オーストラリアでは、イベント、レストランでの飲食、長距離移動などは制限されますが、休校措置は強制ではなく、個人的行動の制限も緩いようです。行動制限の厳格さは、

「台湾<日本<オーストラリア<ニュージーランド&欧米諸国」

という順に強くなるようですが、それらのロックダウンの厳格さと感染拡大の阻止に役立ったかどうかという点で考えると、その相関は見当たりません。

ではなにがオーストラリア/ニュージーランドとイタリア/米国の差を分けたのでしょうか。

現地調査などできない身で想像を巡らすしか手がないのですが、わたしは国民が当初に抱いた危機感の違いか、と思っています。

イタリア人にとってはまさに青天の霹靂(bolt out of the blue)、中国という先行事例はあっても、さっぱり情報を出してこないのだから、どう対処していいか分からない。

周囲のヨーロッパ諸国は、こんなことを言っては何ですが、あのイタリアのことだからドジを踏んだなどと、この疾患を甘く見たんじゃないでしょうか。

米国の場合は、一般市民は対岸の火事と思い込んで、ろくに備えもしてなかったと思います。

四方海に囲まれた国というのは、外から感染症という異物が入り込んで増え続ければ逃げようがない。

オーストラリアやニュージーランドのような国には、そういう脅威に対する感受性がとりわけ強い国民性があるのかも知れないと考えるのです。

この疾患がそれほど拡がっていないうちなら、感染流行を抑えるのはそう難しいことではないと、わたしは考えています。

ソーシャルディスタンス、ソーシャルディスタンスとやかましく言われれば、ハグして頬ずりなんて挨拶はすぐに止めるでしょう。

そうすると、日常生活で残る感染ルートといえば、手のウイルス汚染を口元に持ってくることくらい。

外出時にはマスクで口を覆い、家に帰ればまず手洗い。できれば外出先でも、手洗い・消毒。

これくらいで感染リスクは大幅に減らせる。

あとは医療体制さえしっかりしていれば、感染流行は大きくならないうちに終息させることができる。

要はどれくらいの割合で国民がそれを実行するかということです。

感染がある程度拡がってしまうと、ことはそう簡単ではありません。

マスク(surgical mask)に感染防止効果があることに変わりはないが、危ないのはその着脱時。

どうしても手を口の近くに持ってきますから。

家を出てから帰るまで着けっぱなしであるならともかく、飲食に限らず、ちょっとした機会にもマスク(surgical mask)の着け外しはやる。

鼻の頭を掻くくらいの動作でマスク(surgical mask)の内側を汚染してしまうなんてことも、そこいら中が汚染源になっている環境であれば、感染のリスクになるでしょう。

他人が手を触れた可能性のあるものに触るたびに消毒でもしない限り、もうマスク(surgical mask)の効果は当てにできないことになりかねない。

その段階まで感染拡大が突き抜けてしまったのが、米国など今も感染流行の拡大が止まらない国々の姿だと思うのです。

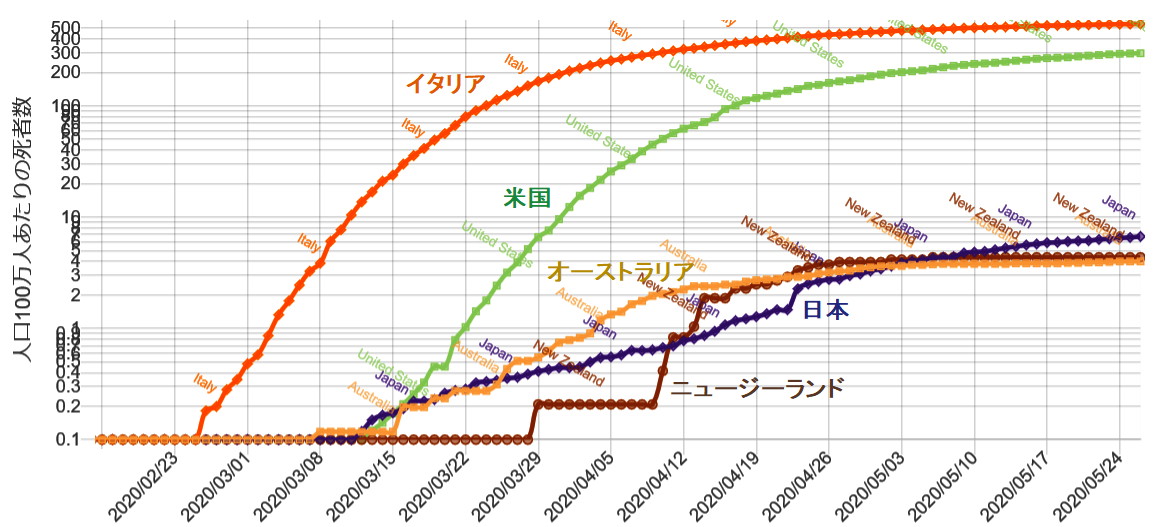

図表4は、図表3に掲載した国の死亡者数の推移を見たものです。

図表4 日本とオーストラリア、ニュージーランドの

『習近平(시진핑,习近平)ウイルス(コロナ19)』による

人口100万人当たり累積死亡者の比較

イタリア

イタリア  米国

米国

ニュージーランド

ニュージーランド  オーストラリア

オーストラリア

日本

日本  台湾

台湾

(【出所】札幌医科大学

『人口あたりの新型コロナウイルス感染者数の推移【国別】』より投稿者作成)

オーストラリア/ニュージーランドの値が人口100万人当たり3人くらいの水準で安定したのに対して、日本の場合は同5人を超えてまだわずかずつ増加していくように見えます。

両国の人口当たりの感染者数が日本の2倍を超えることを勘案すると、感染者数当たりの死亡率はやはり日本の方が数倍高くなるのです

が、これも先ほどの日本,台湾比較と同様、「高齢化が進んだ国と若い国の違い」で説明できると思います。

スウェーデンと英国

さて、次に取り上げるのは、スウェーデンと英国です。

スウェーデンを取り上げたのは、その異色の『習近平(시진핑,习近平)ウイルス(コロナ19)』対策、つまり個々人の自覚に任せ、政府はその行動に過度に介入しないというやり方が、どういう結果を生むかに興味があるからです。

3万人超の感染者と4千人近い死亡者。

さらに多くの西欧諸国で新規感染者の減少が続くなか、未だ収束の兆しを見せない現状。

人口規模10倍の日本で人口比に見合った規模の流行が起きたと考えればぞっとします

が、この国で政情不安が起きないのは一体なぜなのか?

疑問に答えてくれそうなインタビュー記事を見つけました。

答えているのはカロリンスカ大学病院に勤務され、現地の事情を知る日本人医師です。

【スウェーデン新型コロナ「ソフト対策」の実態。現地の日本人医師はこう例証する】

「都市封鎖せず」と独自路線のソフト対策を貫くスウェーデンの新型コロナウイルス対応が、世界的に話題だ。

しかし、同国の「部分的ロックダウン」の真実、その実態とはいったいどんなものなのか?>>

―――2020/05/0707:30付 Forbes JAPANより

スウェーデンでは『習近平(시진핑,习近平)ウイルス(コロナ19)』で亡くなる3分の1が老人施設の収容者だそうです。

もともとこの国では、80歳以上の高齢者や、それ以下の年齢であっても深刻な持病がある場合は、人工呼吸器の使用のような延命措置は執らないのが原則とのこと。

高福祉高負担で知られるこの国ですが、その恩恵が及ぶ範囲にはキチッと線引きする、ドライな社会的合意があるわけです。

人口のかなりの部分を占める移民の感染率、死亡率が高いことも、感染流行の大きな特徴のようです。

生粋のスウェーデン人所帯にはほとんど見られない、

移民(とくに中東系)に多いのが「3世代同居」という家族形態です。

だが、こうした形態が家庭内感染を生みがちで、病院の重症者病床のほとんどが移民出身者で占められていることも紹介されています。

このような感染流行の実情が周知のことなら、全体の危機感はそれほど切迫したものではないのかもしれません。

さすがに医学界から憂慮の声が上がり始めているようです

だが、一般的雰囲気がそれほどでもないのなら、『習近平(시진핑,习近平)ウイルス(コロナ19)』のために生活習慣を改めようということには、なかなかならないのかも知れません。

このWEBでは感染拡散の責任を忘れない為に、

『習近平(시진핑,习近平)ウイルス(コロナ19)』

の名称変更して使用しています。

武漢ウイルスとすると、都市名自体を変えられる可能性があるため。