今回は眼球の内部で起こっている現象について書いていきます。

眼球って何となくプニプニしてそうな印象がありませんか?

眼球の形を保つものを説明する上で"房水"や"眼圧"という単語が出てきます。

それぞれどのようなものでしょうか。

眼圧とはなにか

眼球の中には"房水"という液体が一定の圧力を保ちながら循環しています。

この房水にの循環により保たれている眼球内の圧力を"眼圧"といいます。

これにより眼球は形を保っていますが、房水には他にも役割があります。

房水の役割

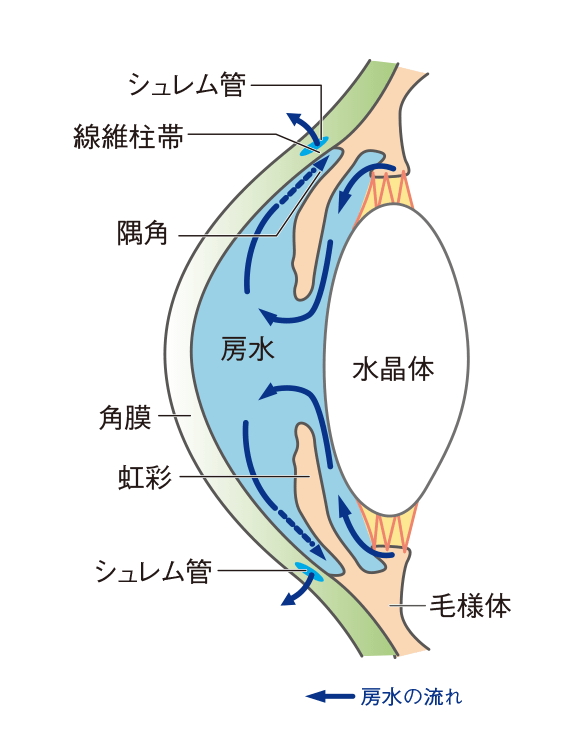

黒目の周辺を横から輪切りで見た図

房水は眼内の"毛様体"という組織で作られています。

主な役割は前述のように、眼球内の圧力である"眼圧"を調整することです。

この眼圧を左右するのは眼球内を流れている房水の量ですが、房水の出口が狭かったり詰まってしまうと房水の流れに障害が生じ、眼圧が上昇します。

急上昇した眼圧が視神経にダメージを与えてしまい一気に視野が欠けてしまうことを"緑内障発作"といいます。

その他の役割としては、角膜、水晶体、硝子体等の血管のない組織に栄養分を運び、老廃物を外に出す役割があります。

毛様体から排水溝に当る"隅角"という部分のフィルターの役割である"線維柱帯"を通って"シュレム管"に集まり、その後は静脈へと流れ出します。

緑内障発作と狭隅角

緑内障発作が起こるリスクとして挙げられる中に"狭隅角"があります。

排水溝に当る"隅角"が狭くなっている状態です。

それにより、房水が流れにくくなり、眼内の圧力が高まっていきます。

また、狭隅角が進行することで、房水が詰まって流れなくなる状態を"閉塞隅角"といいます。

眼内の奥の方には目で見た情報を脳へ伝達する役割を担う"視神経"がありますが、

高まった圧力により視神経がダメージを受けてしまうと、視野が欠けてしまいます。

これが急性緑内障発作です。

眼圧の正常値としては20mgHg以下ですが、発作が起こっている場合には50mgHg以上になる場合もあります。

急性緑内障発作の症状

症状としては、眼痛・頭痛・吐気・かすみなどが挙げられます。

この発作の最も怖いところは、視神経がダメージを受けることで視野が欠けてしまうことです。

欠けてしまった視野は元に戻ることはありません。

また、眼圧が高い状態が長い時間続いてしまうと、最悪の場合には失明の恐れもあります。

速やかに眼圧を下げる処置が必要となります。

治療・予防方法

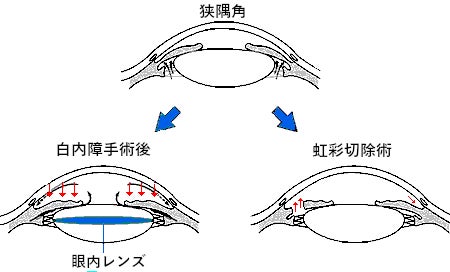

狭隅角の方が急性緑内障発作にならないための治療・予防方法としては、2つの方法があります。

①白内障手術

「緑内障なのに白内障手術?」と不思議に思われるかもしれません。

白内障は目の中のレンズの部分である"水晶体"が濁ってくる症状ですが、進行すると水晶体が分厚くなることや、位置が偏位することで狭隅角の原因となります。

白内障手術により、濁った水晶体を取り除き、人工のレンズ(眼内レンズ)を挿入します。

眼内レンズは薄いレンズのため、隅角が広くなります。

②虹彩切除術(LIレーザー)

レーザーを使用し、茶目(虹彩)の周辺部に穴を開けることで、房水の流れる道を作ります。

それにより房水の流れがよくなり予防することができます。

JR三鷹駅北口、徒歩2分の眼科

武蔵野タワーズゆかり眼科

https://yukari-ganka.jp/