受験生の食欲で脳機能をチェック食欲と問題を解く能力は連動する

今日のテーマは、受験生の親御様に、ぜひ、実践していただきたいことです。

それは、受験生の食欲を通して脳のコンディションをチェックしていただくということです。

親として子供の受験を成功に導きたいお気持ちは強いと思いますが、ただ「勉強しろ」と言うだけでは、ほとんど役に立ちません。

毎日の生活の中でも、子供の食欲の変化をちょっとした工夫をしながら見守ると、脳のコンディションを保つことができるということが判明しています。

これを親の重要な役割として実践してほしいのです。

受験生が胃腸の病気にかかり、食欲が大幅に低下したら、ほとんどの親御様は、特にに意識しなくて気づくでしょう。

でも、やっていただきたいのはそれだけではなく、わずかな食欲の変化もチェックしておくということです。

なぜなら、それが、受験生が試験の問題を解く能力と脳内で連動していることがわかってきたためです。

食欲は一見、勉強と無関係に思えるかもしれませんが、それは実際には大きな間違いです。

食欲は脳内の視床下部で生み出されますが、ここはストレスの中枢でもあり、勉強に不可欠な思考力や勉強の意欲を生み出すうえでもとても重要な器官です。

そのため、試験の問題を解く能力と直結しているのです。

つまり、食欲が低下すれば、成績が低下する予兆である可能性があるのです。

特に受験生の中には、「受験FD(機能性ディスペプシア)」(Exam Functional dyspepsia)という状態になることがあります。

これはストレスや緊張からくる消化不良です。

実際、「受験FD(機能性ディスペプシア)」に罹患すると、食欲の低下と同時に、」試験の問題を解く能力が劇的に低下します。

この「受験FD(機能性ディスペプシア)」は、まさに食欲と学習能力の関連性を象徴する症状と言えるでしょう。

実は、ご紹介した食欲と脳の機能の関連性も、FD(機能性ディスペプシア)の研究から解明されたことなのです。

このような食欲の低下を早期に察知し、対処するためには、親が積極的な役割を果たすことが求められます。例

えば、週に一度は受験生の大好物を食事に出すなど、食欲の刺激を狙った工夫が必要です。

食事を通じて笑顔を見せることで、心地よいリラクゼーション効果も生まれ、ストレス解消に繋がります。

さらに、食欲を5段階評価でメモしておくことをお勧めします。

例えば、「1」は全く食べられない、「3」は普通、「5」はとても食べたい、といった評価です。

これにより、食欲の変化を明確に見ることができ、必要な場合はすぐに対策を講じることができます。

また、食欲のメモは、食事の時の表情なども記録に含めると良いでしょう。

これにより、子供のストレスレベルや心身の健康状態をより具体的に把握することができます。

さらに「受験FD(機能性ディスペプシア)」の症状は、朝に、真っ先に兆候が表れます。

朝食をとらないのは論外ですが、朝食の食欲チェックはとりわけ重要です。

親として受験生をサポートするためには、ただ勉強を促すだけでなく、その食生活を見守ることが重要なのです。

食欲の管理を通じて、受験生の心身の健康を保ち、最良のパフォーマンスを発揮するためのサポートをしてみてはいかがでしょうか。

食欲と受験との関連については、クリニックのホームぺージ「受験ストレスと胃の不調 機能性ディスペプシア 志望校合格のための食事改善法」で詳しく解説しています。

すでに胃腸が不調だという場合はもちろん、予防法や対策もご紹介していますので、すべての受験生や親御様にご一読いただきたいです。

詳しい解説を読む

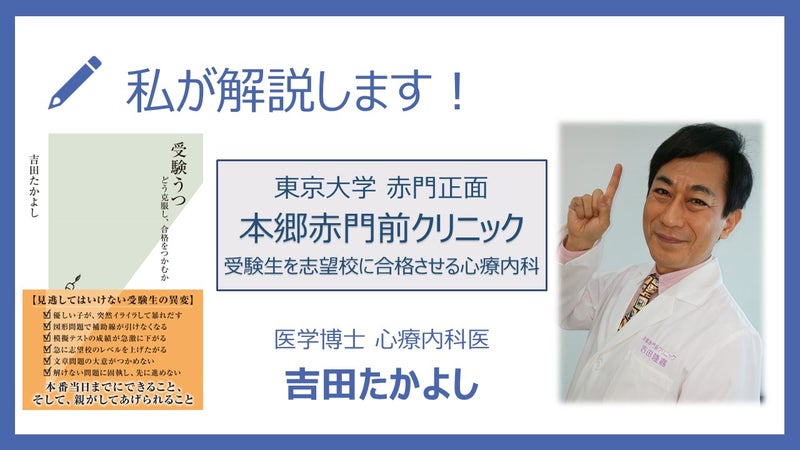

⇒ 本郷赤門前クリニック ホームページ