【受験専門の心療内科】親の叱り方で子どもの脳が発達?最新脳医学を解説!

受験の心療内科

ストレス医学が解明!子供の脳が発達する親の叱り方とは?

今時のお子さんはメンタルがデリケートで、親がちょっと叱ると逆ギレしたり、反対にシュン…と落ち込んでしまったりすることが多いのが特徴です。

原因は、お子さんの脳がストレスに弱い体質になっており、叱られることによって脳内で高まるストレスにメンタルが対処できなくなってしまっているためです。

また、子供は褒めて育てるべきだという考え方が親の世代に過剰に広がっていて、叱ることに二の足を踏んでしまう親御様も少なくありません。

しかし、子供の脳の発達を促すためには、叱ることによって子供に脳に良い意味でストレスを与えるということが必要であるということが、メンタル学の研究で解明されてきました。

ただし、闇雲に叱れば良いということではありません。

脳の発達にプラスになるストレスを与える叱り方と、マイナスになるストレスを与える叱り方があるということが分かってきたのです。

つまり、子供の脳を発達させるのも、駄目にするのも、親の叱り方次第ということです。

叱らないことが、正しい処方箋ではないということを、理解しておいてください。

一体、脳の発達を促す良いストレスとは、どのようなものなのか?

具体的には、親御様はどのようにお子様を叱れば脳の発達を促すことができる良いストレスを与えることができるのか?

受験生を専門に診療している心療内科医としての経験と専門知識をもとに分かりやすく解説します。

子どもを叱ると逆ギレする原因はストレス耐性!

今時の子供は、親がちょっと叱ると逆ギレして、ちっとも言うことを聞いてくれない・・。

そんな悩みを持っている親御様は少なくないと思います。

反対に親が叱ると、子供がシュンと落ち込んてしまって、そのまま無気力になってしまうことも少なくないのです。

こうした現象は、なぜ、起こるのでしょうか?

原因は、子どものストレス耐性の低下だということが、メンタル学の研究で解明されています。

叱られることは、大人であっても子どもであっても、メンタルに辛いことなので、脳内で精神的なストレスが高まります。

ただ、昔の子供は、少しぐらいストレスが高まっても、ストレスに対抗するストレス耐性によって、それを乗り越えることができました。

ところが、今時の子どもたちはストレス耐性が低下しているので、その結果として、落ち込んだり、逆ギレしたりしてしまうのです。

子供を褒めてばかりだと、ストレス耐性が育たない!

子供のストレス耐性が低下しているもう一つの原因は、子供は褒めて育てるべきだという考え方が過剰に広がっていることです。

褒めれば自己肯定感が高まるため、子供のメンタルにとって、メリットは確かにあります。

ただし、それが行き過ぎてしまうと、子供が叱られる機会が圧倒的に減って、そのデメリットの方が大きくなってしまうのです。

褒められると、気持ちいいからストレスが下がる・・・。

叱られると、辛いからストレスが高まる・・・。

これは大人であっても同じことですが、子供のメンタルは、よりこの傾向が強くなっています。

こうして幼年期から思春期にかけて叱られる機会が少なくなってしまうと、子供の脳内でストレス耐性が育ちません。

その結果として、叱られることによるストレスに対して、とても脆弱な脳になってしまうのです。

そのままのメンタルで大人になってしまうと、職場の上司にちょっと叱られただけですぐに会社を辞めてしまったり、場合によってはそれで「うつ病」になってしまいます。

実際、そういう青年が、今、日本をはじめ先進国に溢れています。

また、その前の段階として、受験勉強のストレスに耐えられず、「受験うつ」を発症する場合も少なくありません。

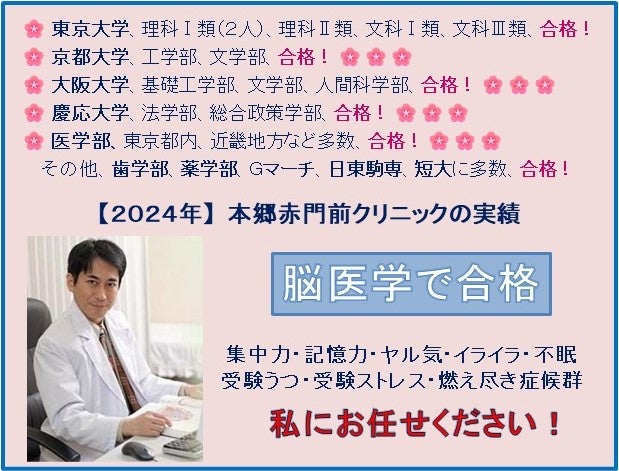

実際、私の心療内科クリニックでも、こうした受験生が年々増加しています。

私自身は、受験の合否は学力よりも、こうしたメンタル面のストレス耐性のほうが、要因としては大きいのではないかと思っています。

そのためにも、子供の段階で親が正しく叱ってあげることがとても重要なのです。

良いストレスが子供の脳の発達を促す効果とは?

このように適度なストレスを与えることがストレス耐性を高めるということは、以前からわかっていたことです。

ただし、それに加え、適切なストレスが脳の発達を促す効果を持つということも、新たに明らかになってきました。

ストレスは悪いものだというイメージが定着していますが、実は良いストレスと悪いストレスと二つあるということが、ストレス医学の研究で解明されたのです。

悪いストレスは、心身ともに疲弊させ、発がん率を上げ、脳にも悪影響を与えます。

これが、皆さんが持っている一般的なストレスのイメージでしょう。

しかし、これは、悪いストレスに限った話です。

実は、良いストレスもあり、なんと良いストレスが発がん率を下げるという研究まで発表されています。

良いストレスであれば、脳にも好ましい影響を与え、子供の脳の発達を促す作業も見つかってきました。

つまり、子どもの脳の発達についても、親が適切に叱ってあげることによって良いストレスを脳に与えることがベストなのです。

ストレスを与えないことが良いということではないということは、ぜひ、頭に入れておいていただきたいと思います。

良いストレスと悪いストレスの違いとは?

では、良いストレスと悪いストレスの違いは、具体的には、どこにあるのでしょうか?

両者を分ける決定的な違いは、ストレスが作用する時間です。

短い時間に限って作業するストレスについては、心身ともに良い影響をもたらします。

一方で、長い時間にわたって作用するストレスについては、心身ともに悪い影響をもたらします。

実際、発がん率についても、従来はストレスが発がん率を上げるということが常識となっていましたが、これは長い時間にわたってストレスが作用する場合に限ったことだったのです。

短い時間に限って作用するストレスについては、反対に発がん率を下げるというデータが発表されているのです。

こうした傾向は、子供の脳の発達についても同じです。

叱り方についても、ストレスの法則に従って叱るということが正しい方法だということです。

ストレス医学に基づく正しい叱り方とは?

ストレス医学に基づく正しい叱り方とは、短い時間に限定して、しっかりと叱ってあげるということです。

そして、叱ったことを子供がしっかりと受け止めてくれたら、優しくハグしてあげるなど親としての愛情をしっかりと示すということが必要です。

これによって、子供の脳内では、叱られたことによるストレスが短い時間に限定して作用し、その後、親がフォローしてくれたことによってそのストレスはすぐに消え去ってくれます。

こうして、子供の脳の発育にとって理想的なストレス環境が与えられるわけです。

最も親がやってはいけないことは、いつまでもネチネチと子供を叱り続けることです。

あるいは、叱った後も子供に対して不機嫌な態度をとっていると、叱り続けられるのと同じ効果が子供の脳に生じ、ストレスの長期作用によって子供の脳の発育に制限をかけてしまいます。

是非、短い時間に限ってしっかりと子供を叱り、そしてその後で、親としての愛情をしっかりと示すことでフォローしてあげる・・・。

この二つを、ぜひ、実践していただきたいと思います。

ただし、受験生の場合は、親がこのような正しい叱り方をしても、メンタルが不安定になる場合があります。

この場合は、既に「受験うつ」に罹患しているか、あるいはその一歩手前の状態に陥ってる可能性が高いといえます。

この場合は、磁気のパルスを脳の背外側前頭前野に当てて機能を強化させるといった最新の脳医学に基づく治療が、志望校への合格を勝ち取るためにとても有効です。

目を通していただければ嬉しいです。

✓ ヤル気・イライラ・集中力・記憶力・思考力の5つに関して、受験生の遺伝子のバリエーションに起因する脳の働きの格差が大きく、これを知ることが志望校への合格に大きな力を与えてくれます!

✓ 受験に特化した光トポグラフィー検査や各種の認知機能検査のデータを解析することで、受験生の脳がどのような働き方の癖を持っているのか科学的に解明できます!

✓ 根性で頑張るといった前近代的な方法で受験に取り組むと、逆に脳に対する悪影響が生じ、成績の低迷をもたらします!

✓ 遺伝子のバリエーションを無視し、他人が成功した方法を鵜呑みにして真似ると、脳に負担を与えることにより、受験うつなどに陥る場合が少なくありません!

✓ 5つに特別診療で、こうした問題を一気に取り除き、憧れの志望校への合格を手繰り寄せます!

吉田たかよし院長のおすすめ記事