受験の心療内科

落ち込んだ受験生が立ち直る家庭環境の脳医学

今日のテーマは、受験生の脳は光の刺激を受けると、勉強などの意欲を生み出す中枢が回復するという脳医学の研究のご紹介です。

同時に、イライラした感情の暴走を止める作用も見つかっており、受験生の生活環境を見直すことで、志望校への合格確率が一気に跳ね上がります。

特に、模擬テストで失敗してしまい、今、無気力な状態に陥っっている・・・、あるいはヤル気を失っている受験生は、ポジティブな感情を取り戻し、受験にチャレンジするために、とりわけ今日の記事を読んでいただきたいです。

また、そのような受験生の親御様も、ご家庭の環境を変えることで、お子さんのメンタルを回復させることができます。

では、光が多いことを認識すると、脳はどのように変化するのか?

受験生の家庭環境は、具体的には、どのように変えれば、合格を勝ち取れるのか?

受験生を専門に診療している心療内科医としての経験と専門知識をもとに分かりやすく解説します。

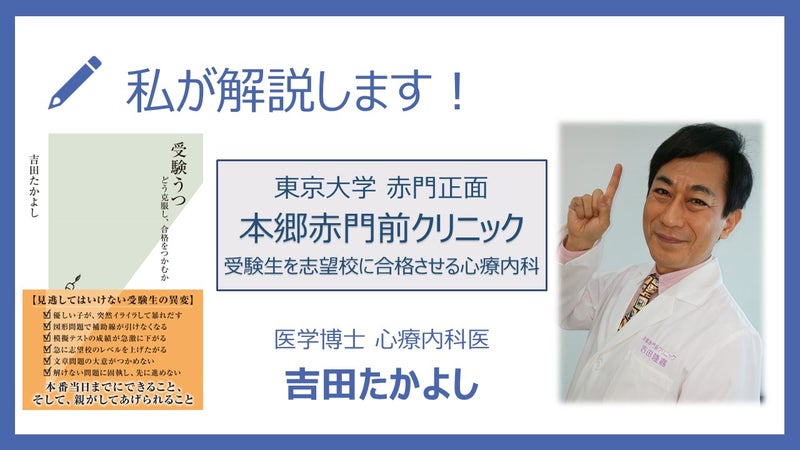

受験うつ~どう克服し、合格をつかむか~ (光文社新書)(電子版)

ストレスが増える受験期に、突然うつ症状を発症する人が急増している。うつで人生を狂わさないために、受験生本人や家族ができることは何か。受験生専門外来のがストレス管理や効率の良い勉強法を解説する。

空を見上げると脳に生じる意外な効果が解明!

光が脳に与える作用は、さまざまな効果が見つかっていますが、受験生のメンタル管理に必要な効果を厳選して、わかりやすくご紹介します。

ただし、その前に、基本中の基本!

勉強のヤル気の出ない受験生の方に、真っ先に、やっていただきたいのが、窓から空を見上げるということです。

もちろん、これは「明るくしたら心も明るくなる・・・」といった単なる精神論や説教ではありません。

脳医学的に明確な理由があります。

実は、目の網膜に明るい刺激を与えると、脳が真面目にコツコツ頑張るメンタリティに変わるという性質を持っていることが、研究で解明されているんです。

努力家と光の不思議な関係!

周囲の明るさを変えて、その影響で人間の行動や考え方がどうなるのか、比較する実験が行われました。

その結果、明るい環境と暗い環境では、脳は、それぞれ異なるモードで働いていて、それを切り替えるスイッチのようなものが脳内に設置されていることが解明されたのです。

この機能を作動させるために、窓から空を見上げていただきたいのです。

こうして目に大量の光を入れると、その刺激によって、脳内のスイッチが真面目に頑張るモードに切り替わってくれるというわけです。

暗いと脳に生じる恐ろしい変貌!

では、どうして脳は、そのような変化をするのでしょうか。

実は、これにも奥深い意味が隠されているのです。

脳が、モードを切り替えるスイッチを持っているおかげで、人間は生き残ることができ、子孫をたくさん残すことにとても役に立っていたのです。

暗くて周囲の目が届かない場合は、苦しいことがあったときに、努力なんてせずに、すべて他人のせいにして、たとえば、こっそり他人の物を盗んで食べる…などの行動をとるほうが、生き残るのに有利だったわけです。

明るいとコツコツ頑張る理由!

でも、明るいところでは悪いことはできないので、みんなと協調してコツコツ努力したほうが生き残るのに有利でした。

だから、強い光を感じると、そういう行動をとりたくなる仕組みが脳に備わったわけです。

脳には、周囲が明るいか暗いかによって、このまったく異なる2つの戦略を、無意識のうちに使い分ける性質があるわけです。

もちろん、受験はコツコツ努力する必要があるので、明るいほうが有利に作用するわけです。

プライドの暴走も明るさが関与!

実は、暗い環境に置かれると、脳にはもう一つ、良くない影響が生じてしまいます。

暗いところでは、脳は、わざとナルシシズム(自己愛)のスイッチを入れ、自己中心的になり、自分のプライドを守ろうとします。

模擬テストを受けた後も…!

例えば、模擬テストで思ったほど問題が解けないというのは、確かに自分にとって嬉しくないことです。

でも、その現実を受け入れてて、足りないところを勉強で補うという努力が必要ですよね。

模試や過去問は、そのためにあるんです。

脳をこうしたモードに切り替えるには、明るい環境に身を置く必要があるわけです。

模試の成績が悪いのは親のせい?

でも、そういう場合に多いのは、家族が悪いということにしちゃう。

お母さんがウルサイから、模試ができなかった・・・。

そういう母子が、私のクリニックにも、多くご来院くださいます。

原因はナルシシズムの暴走!

親は、子どもがダダをこねているように思います。

でも、それも脳医学的には間違い。

子どもは、心の奥底から、「やっぱりお母さんが悪い」と思い込んでいる場合が多いのです。

その正体こそが、ナルシシズム。

つまり、自己愛なんです。

これを適正な程度に制御することが合格につながるわけですが、説教話や精神論は逆効果です。

それより、窓から顔を出して目に光を入れた方が、脳医学的にははるかに適切なことなんです。

受験生にはもっと光を!

もちろん、外を散歩したら、もっといいですね。

それから、部屋も照明器具を照度の高いものに変えて、思いっきり明るくしたほうがいいです。

模試で悪い成績をとって、ガックリきたりイライラしたら、ぜひ実践していただきたいですね!

✓ 「受験うつ」とは、受験生が勉強のストレスなどで生じるうつ症状の総称です。2005年に当院院長の吉田たかよし医師が日本で初めて提唱し、「受験うつ どう克服し、合格をつかむか」(光文社新書)がベストセラーになったことなどで広く社会に浸透しました。

✓ 受験生の自覚症状として最も多いのは、集中力の低下です。勉強のストレスや不合格になるのではないかという不安によって、脳内で集中力を生み出す中枢が機能低下を起こすために生じます。

✓ 英語や国語の課題文が読み取れなくなるということも、「受験うつ」で頻発している症状です。脳内の扁桃体(Amygdala)が暴走すると、ワーキングメモリー(Working memory)の機能が悪化するため起こります。

✓ 「受験無気力症候群(Exam Apathy Syndrome)」を併発する方も多く、受験勉強を持続する能力が低下し、志望校への合格を阻む重大な原因になっています。

✓ 最新の脳科学とメンタル医学を総動員し、受験生のお一人お一人の脳の状態に最適な治療を行うことで、「受験うつ」が早期に軽快するだけでなく、脳機能がパワーアップするため、発病前より2ランク高い志望校に合格されるケースも少なくありません。