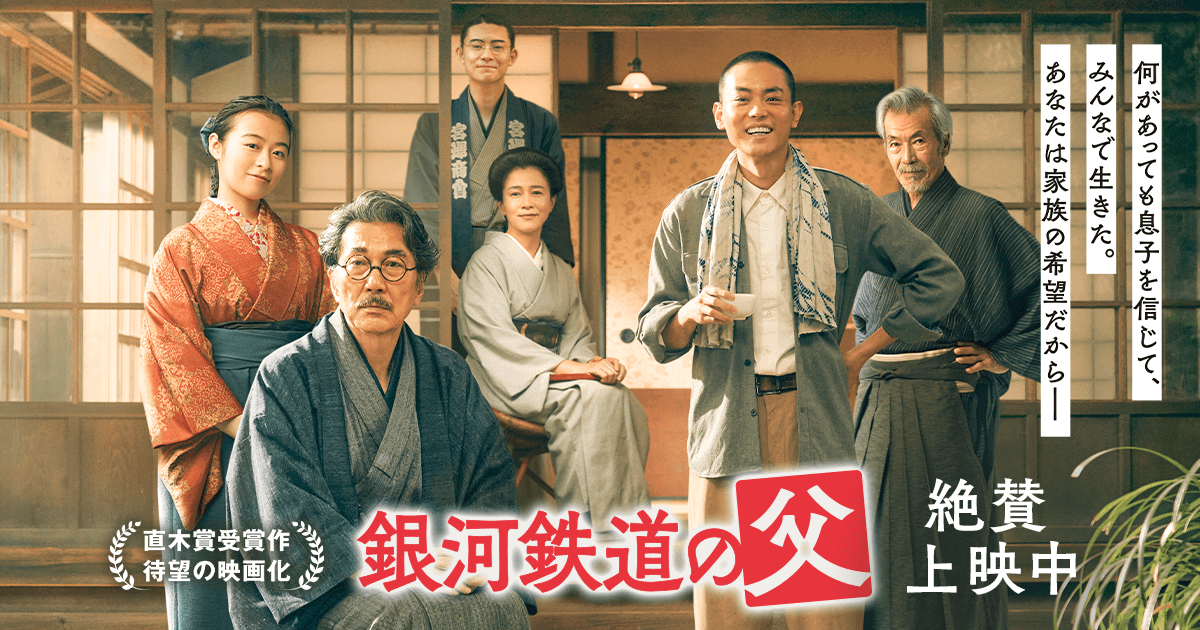

『銀河鉄道の父』を観た。

めっちゃいろいろなメッセージを受け取った。

3つの死。

賢治の妹と賢治の魂の関係性。

作家としての矜持。

応援者である父親の愛。

そして、利他という生き方。

3つの死

賢治のお祖父さんの葬儀のシーンの荘厳さに息を呑み、畏敬の念を感じるとともに、なぜか胸から込み上げるものがあり、泣いた。

なぜ、このシーンで泣く⁉️

と思ったが、込み上げてくるものは止まらない。

人間はすぐに死ぬが、死があるからこそ、この世の生は美しいのかもしれないと思った。

この映画には他に二つの死が描かれている。

どちらも、生とはなにか、死とはなにかを考えさせられる。

特に妹の死は物語の中盤を支える重要な出来事であり、かの有名な詩である『永訣の朝』へとつながるもの。

そして、終盤に描かれる賢治の早すぎる死もまた、私たちに生と死について語りかけてくる。

賢治の妹と賢治の魂の関係性

霊的な視点から見て、賢治作品の最初の読者だった妹は、賢治にとってとても大事な人だったに相違ない。

その死が賢治の人間性をさらに深めたのは想像に難くない。

そして賢治は数々の名作を生み出していく。

『永訣の朝』という賢治の代表作のひとつである詩は、死にゆく妹をネタとして書かれている。

これはとても芸術性の高い詩であるが、妹の死がなければ、この詩は生まれなかった。

その意味で賢治の妹は賢治の文学のためにその身を捧げたと言える。

そんな生き方があるか?

そんな死に方があるか?

この世の幸せという物差しでははかれない、

生と死をこえたところにある美。

それは、ともすれば、ひとの美を美化しているとのそしりは免れないだろう。

だがしかし、それでも、そこに輝く美しさというものがある。

もうひとつ、この映画を観て改めて気づいたことがある。

それは、賢治の死んだ妹は成人していたということ。

私はあの詩を読んで、小さい少女の姿しか想像できなかった。

小さな兄妹の姿を描写した詩だと思い込んでいた。

だが、実際は違っていた。

これが文学の持つ力と言ってもよい。

読み手の想像を膨らませる力が文学にはあるのだ。

どんなイメージを読者が持ったとしても、作者はそれを否定することはない。

応援者である父親の愛

役所広司という名優が演じる賢治の父は、あまりにも魅力的すぎる。

子煩悩で長男の賢治に商売の質屋を継いでほしい父と、その仕事をやりたくねえ❣️と拒絶する息子。

メンヘラな息子に手を焼きつつも、最後は認め、やりたいようにやらせる。

それは、子は親の持ち物ではなく、預かり物だという神理を諦観をもって悟った父親の姿でもある。

史実では、賢治は生前に出版した書物がブレイクすることはなく、死後、遺族の頑張りで社会に知られるようになるのだが、この商才ある父親の応援あったればこそだったろう。

この映画でどこまで描かれるのかは、是非、劇場で見届けてほしい。

利他という生き方

賢治の生き様に一貫しているのは、自分のために生きるのではなく、世のため人のためにいきたいかという思い。

それが賢治を生きづらくしているのだが、

その人生哲学があますところなく込められた詩が

『雨ニモマケズ』

であろう。

賢治はこの詩で利他という教えを説いたと言ってよい。

法華経にかぶれ、周囲から白い目で見られながらも、賢治の思想は研ぎ澄まされ、農業改革運動へと昇華されていったのだろう、

百姓のために生きる

は、賢治の人生の重要なテーマ。

自分のためにではなく、自分以外の誰かのために生きたい。

そうでなければ、生きられない。

それ以外の生き方など、

『できねえ❣️』

賢治の劇中の叫びは、単なる狂人の叫びではない。

魂が欲する願いからの悲鳴なのだ。

作家としての矜持

何のために書くのか。

誰のために書くのか。

それは、賢治にとっては妹のためであり、

父親のためであった。

そして、賢治の死後、未来に現れるたくさんの読者たちのためでもあったのだ。

わたしには誰のために書くのか見えていないところもあった。

書いても読まれなければ意味などない。

そう思っている。

だが、今の読者だけでなく、未来の読者もいると想定してみたら、どうだろう?

いま書くことの意味を、なぜ書くのかの答えがそこにあるのではないか。

私は、こっそりと、自分の作家としての師は

宮沢賢治だと思っている。

もちろん、賢治は偉大な文学者であり、私はその爪の垢を煎じて飲む一学徒にすぎないが、

生きているうちに書けよ❣️

とエールを頂いたような気がしている。

よっくる